はじめに

超高齢社会になり、人口の半分が高齢者の世の中になっていて、誰にとっても認知症は身近なものになってきていますね。物忘れから始まり、最終的に自身のこともわからなくなってしまうとされる認知症。

認知症の真の恐ろしさは根本治療が現代においても確立されていないことです。

最近承認されたアルツハイマー病新薬、エーザイとバイオジェンによるレカネマブの話も交えながら認知症の科学を記載していきます。

ぜひ本記事を読んで、認知症の科学としての現在地と新薬レカネマブへの期待についての情報を得ていただけたらと思います。

本記事の執筆者は認知症関連の研究で博士号を持っていますが、医師免許は所持していませんので、医師監修記事ではございません。そのため、本記事の医学的活用という意味ではあくまで参考程度にとらえてください。

認知症とは

認知症の定義について、wikipediaのものを見てみましょう。

認知障害の一種であり、ヒトの脳の後天的な器質的障害により、いったん正常に発達した知能・知性が不可逆的に低下する状態である。

知能・知性が不可逆的に低下という箇所に表されるように、基本的に認知症は根治不可のものがほとんどで、認知症は現代医学が解決できない不治の病の一つといっても過言ではないでしょう。

興味深いことに認知症は人間以外の動物(例えばネコ)でも発症するとされていて、生物学的にも研究者の関心を強く惹く疾患となっています。

また、wikipediaの記述によると、認知症は70歳以上の人口において2番目に多数を占める障害疾患であるとされていて、経済的コストは全世界で毎年0.5-0.6兆米ドル以上とされているそうで、経済的なインパクトも非常に大きなものがあります。

認知症を起こす疾患

認知症は疾患の名前ではなく、特定の疾患に罹患することで認知症を引き起こします。代表的な認知症を引き起こす疾患として、アルツハイマー病が知られています。

アルツハイマー病は認知症全体の6-7割を占めるとされていて、一説には2025年には推定患者数として500万人にも登るとの算出結果も示されています。

アルツハイマー病が引き起こす認知症をアルツハイマー型認知症と呼びます。この呼び方も日本語遊びのようですが、認知症があくまで症状であって、疾患名としてはアルツハイマー病であるということがよくわかりますね。

アルツハイマー病

アルツハイマー病について聞いたことが無い方はいらっしゃらないと思いますが、まずは定義から。

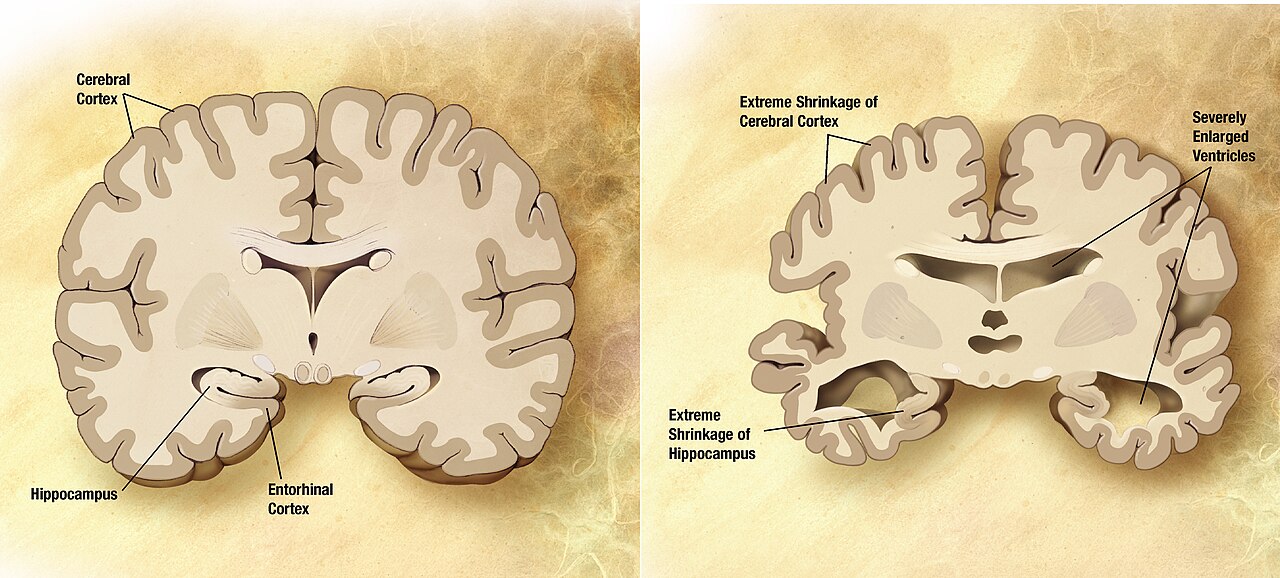

日本神経系学会によると、アルツハイマー病は、脳の中の海馬と呼ばれる記憶の中枢から萎縮が広がっていき、認知機能全体が低下していく と記載されています。

続いて病理について見ていきます。

同じ日本神経科学会のアルツハイマー病についてのサイトには

病理的にはアルツハイマー病は脳にアミロイドβ(Aβ)という蛋白質が溜まり、さらにタウという蛋白質が溜まって、神経細胞が現象し、脳が萎縮していく

と記載があります。

このアミロイドβが溜まってタウが溜まることで海馬の神経細胞が脱落し、脳が萎縮することで認知症が進行していくことがいわゆるアルツハイマー病、アルツハイマー型認知症において提唱されている発症・進行メカニズムとなります。

このAβ(アミロイドβ)によるアルツハイマー病の発症・進行メカニズムをAβ仮説と呼びます。注目すべき点は、まだ仮説であるということです。アルツハイマー型認知症において、Aβが原因なのか結果なのか明らかではないと言い換えることもできます。このポイントこそがレカネマブの妥当性の議論にも結びついてきます。

アルツハイマー病が疾患として難しい理由

なぜアルツハイマー病の発症・進行メカニズムは2023年のテクノロジーが充分に進んだ現代でも解明されていないのでしょうか。

理由は様々ありえますが、一つに発症までのいわゆる潜伏期間的なものが非常に長いことも解明が難しい理由として考えられます。

現在最も有力なアルツハイマー病の発症メカニズムとされているAβ仮説では、Aβの沈着はアルツハイマー病発症の10-20年前から始まっているとされています。

いくら将来的にアルツハイマー病に発症する可能性はあっても、健康な働き盛りの年代の精密検査をあれこれするわけにもいかず、さらに治療を行うとしてもその結果が得られるのが10年から20年後では中々仮説検証がスムーズにいきません。

さらに、アルツハイマー病を始めとした認知症は罹患箇所が脳で、脳は機能的にも複雑な領域が非常に多く外科的な治療も容易ではありません。

疾患のリードタイム的な潜伏期間の長さ、そして脳という組織のアンタッチャブルさが科学が進んだ現代においてもアルツハイマー病を不治の病としていると執筆者は考えています。

レカネマブへの期待

そんなアルツハイマー病に対して新たな治療薬として今年登場したのがレカネマブです。

レカネマブは2023年1月にアメリカのFDAによって承認されたアルツハイマー病の治療薬です。

アルツハイマー病の発症及び進行を遅らせる働きがあるとされており、認知症の根本治療に向けた第一歩として全世界で期待されています。

治療のメカニズムとしては、アミロイドβが形成するプロトフィブリルと呼ばれる高次構造を認識することで、アミロイドβが脳に溜まることを抑制する、遅らせると言われています。

開発は日本の製薬大手エーザイと米製薬企業バイオフェンの共同開発で、日本でも2023年秋ごろを目安に承認がおりると見通されています。

レカネマブへのネガティブな意見

レカネマブには大きな期待がかかる一方で、ネガティブな意見もあります。

まず、レカネマブは残念ながらアルツハイマー型の認知症を根治するものではなく、発症を遅らせるだけの薬です。

現在の推計では7ヶ月半ほど発症を遅らせると言われているそうですが、話題、期待に対して効果が少ない可能性があることは頭の片隅においておいたほうがよいかもしれません。

また、効果が想像以下になる可能性に加えて問題となるのは薬の価格です。

現在エーザイが設定したレカネマブの価格は日本円で患者一人あたり380万円と言われていて、保険診療となった場合はその一部が国のお金、つまり税金からの支払となります。

そこまで大きくない効果の高額な薬を税金から支払うことに対して反発意見が出ることは想像に難くないでしょう。

もちろん、アルツハイマー型認知症は現在不治の病で、残念ながら根治方法はないので、一縷の望みに賭けて新薬を試すという患者心理は理解できます。

実際、可能性の話として今後医療現場でレカネマブが導入された結果、何かしらの理由で非常に大きな回復事例が現れる可能性もゼロではありません。

ただ、末期ガン患者への一部の民間療法のように、精神的・肉体的に追い込まれている方々から大金をいただくやり方は、もし効果が充分に見込めないのであれば、それがわかった段階で早急に方向転換を行ってほしいなと思います。

おわりに

さて、いかがでしたでしょうか。

認知症の中でも最もよく知られているアルツハイマー型認知症について、最近話題のレカネマブとともに簡単にご紹介させていただきました。

本記事を導入として、今後アミロイドβ仮説についてや神経変性についてより詳細に他の記事でも紹介していこうと思います。

それではまた別の記事でお会いしましょう。