【リード文】

現代社会では、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用によって、猫背や肩こり、腰痛に悩む人が増えています。しかし、これらの不調を根本から解決する鍵は「背筋」にあります。背筋を鍛えることで、正しい姿勢を維持しやすくなり、肩や腰への負担が軽減されるだけでなく、基礎代謝の向上やスポーツパフォーマンスの向上にもつながります。また、背筋は体の後ろ側に位置するため、意識しづらく、鍛え忘れがちですが、実は全身のバランスを支える重要な筋肉群です。本記事では、背筋を鍛えるべき理由とその具体的なトレーニング方法について詳しく解説し、日常生活や運動習慣に取り入れやすいポイントを紹介します。健康的な体を手に入れるために、今こそ背筋トレーニングを始めてみませんか?

背筋とは何か?

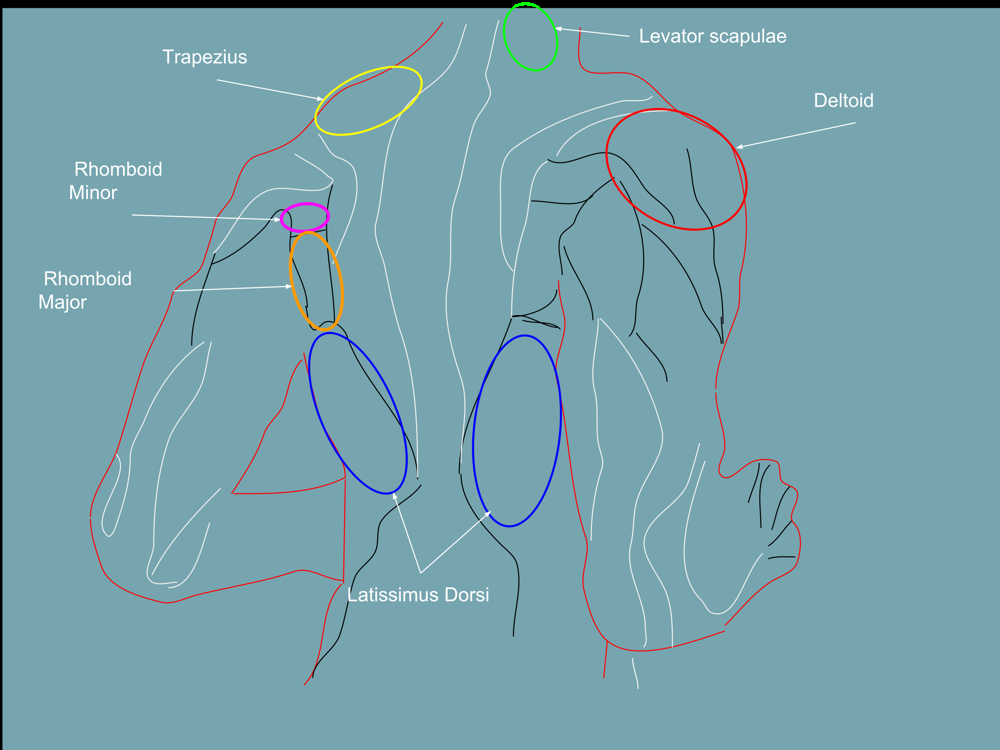

背筋とは、背中にある筋肉群の総称で、具体的には僧帽筋(そうぼうきん)、広背筋(こうはいきん)、脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)など複数の筋肉を指します (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。これらの筋肉は肩甲骨や背骨、骨盤に付着し、上半身の姿勢を支えたり腕を引く動作に関与したりする重要な役割を担っています (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。背中の筋肉は何層にも重なって存在し、体を支える土台として機能します (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由)。

(File:Labled diagram of the muscles of the human back.svg – Wikimedia Commons)図:背中の主要な筋肉。背中には首筋から肩・背骨沿いに僧帽筋(赤で囲った部分)、肩甲骨の間に菱形筋(橙で囲った部分)、脇から背中側に広背筋(青で囲った部分)などが配置されている (File:Labled diagram of the muscles of the human back.svg – Wikimedia Commons) (File:Labled diagram of the muscles of the human back.svg – Wikimedia Commons)。これらの背筋群は体幹の安定に寄与し、スポーツや日常動作でも大きな役割を果たします。

背筋を鍛える重要性。背筋を強化することで得られるメリットは数多くあります。例えば、背筋を鍛えると肩こりや腰痛の予防、猫背の改善、基礎代謝向上によるダイエット効果などが期待できます (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。逆に背筋が弱いと姿勢が崩れて内臓が圧迫され、呼吸が浅くなったり消化不良を招いたりすることがあります (筋トレで健康対策「腹筋より背筋が重要なワケ」 意識して鍛えないと体が歪んでくる (2ページ目) | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン))。本記事では、背筋の果たす役割と最新の研究、そして効果的なトレーニング方法や栄養・リカバリー法について解説します。なぜ「背筋こそ」鍛えるべきなのか、その理由を詳しく見ていきましょう。

背筋の役割と重要性

スポーツパフォーマンス向上

背筋はあらゆるスポーツやトレーニングの土台として機能します。例えば、重量挙げでベンチプレスは得意でも、スクワットになると姿勢が安定しない人がいます。その原因の一つが体幹、特に脊柱起立筋の筋力不足です。脊柱起立筋など背面の筋肉は立位で行う全ての運動の基盤となり、体を安定させるスタビライザーの役割を果たします (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由)。背筋が強いと全身の力を効率よく伝達できるため、走る・跳ぶ・投げるといった動作のパワー向上につながります。また、最新のメタ分析でも、体幹トレーニングによってバランス能力やジャンプ力、投擲動作などが有意に向上することが報告されています ( Core training and performance: a systematic review with meta-analysis – PMC )。つまり背筋を鍛えることは、スポーツパフォーマンスの向上に直結すると言えるのです。

姿勢改善

背筋は良い姿勢を維持する上で欠かせない存在です。背中の筋肉が衰えると肩甲骨を支えきれずに開き、肩が前方に出て頭が前に突き出た猫背姿勢になりがちです 。その結果、腰周りの筋肉に常に引き伸ばされる負荷がかかり、筋肉や筋膜が疲弊して腰痛を引き起こすこともあります (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由)。実際、**「背筋力が低下すると、姿勢に影響するだけでなく、腰痛の原因にもなる」**ことが指摘されています ([PDF] 鹿児島大学学生の背筋力の現状について -体力の二極化に着目して-)。人間は本来S字に湾曲した背骨を背筋で支えることで二足直立の不安定な姿勢を保っています (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由)。背筋を鍛えて支える力を高めれば、自然と背すじが伸びた正しい姿勢をとりやすくなり、見た目の印象も向上します。姿勢が良くなると呼吸も深くなり、内臓の圧迫が軽減して胃腸の働きも改善するなど健康面でのメリットも大きいです (筋トレで健康対策「腹筋より背筋が重要なワケ」 意識して鍛えないと体が歪んでくる (2ページ目) | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン))。

腰痛予防

腰痛予防のためには「腹筋より背筋を鍛える方が重要」との専門家の指摘もあります (「高齢者の筋トレは腹筋より背筋を」谷本道哉氏が示す運動習慣の付け方|賢人論。|みんなの介護)。腹筋運動は人気がありますが、実は日常生活で腹筋が使われる機会は少なく、むしろ背筋が常に身体を後ろから支えているのです。現にマッサージで「腰が凝っていますね」と言われることはあっても、「お腹が凝っていますね」と言われることはありません 。背筋が弱いと上半身を支えきれず腰椎への負担が増して腰痛を招きますが、背筋を鍛えておけば背骨を安定させて腰へのストレスを軽減できます。特に脊柱起立筋が衰えると猫背や反り腰の原因になり腰痛リスクが高まるため (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由)、腰痛持ちの方こそ背筋強化が重要です。実際、腰痛患者では脊柱起立筋など腰部伸筋群の筋力低下が顕著であることが報告されており、これはトップアスリートであっても例外ではありません ( Muscle Strength and Neuromuscular Control in Low-Back Pain: Elite Athletes Versus General Population – PMC )。裏を返せば、背筋を鍛えることで腰痛の予防・改善につながる可能性が高いということです。

日常生活でのメリット

背筋が強いと日常生活の様々な動作が楽になります。重い荷物を持ち上げたり長時間立っていても、背中の筋持久力があれば疲れにくく腰を痛めにくいでしょう。背筋は身体を支える要であり、生活機能に直結する筋肉です。例えば高齢者では背筋が弱ると姿勢が前かがみになってしまいがちですが、背筋を鍛えておけば背筋力が生活の自立度を高めるのに寄与します (「高齢者の筋トレは腹筋より背筋を」谷本道哉氏が示す運動習慣の付け方|賢人論。|みんなの介護)。背筋がしっかりしていれば体のバランス感覚も向上し、転倒防止にもつながります。さらに基礎代謝が上がることで太りにくい体質になり (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)、血行も良くなるため肩こりや冷え性の改善にも寄与します (筋トレで健康対策「腹筋より背筋が重要なワケ」 意識して鍛えないと体が歪んでくる (2ページ目) | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン))。このように、背筋を鍛えることはスポーツをしない人にとっても日常生活の質(QOL)向上に大きく貢献します。

最新の研究動向

筋力増強と健康への影響

近年の研究から、筋力の強化が健康全般に与える良い影響が数多く報告されています。全身の筋肉量・筋力が高い人ほど生活習慣病のリスクが低く寿命が長い傾向があることが疫学研究で示されており、背筋も例外ではありません。背筋力は体力測定の指標の一つとしても用いられ、筋力の低下は姿勢悪化や腰痛につながるため健康指標として重要視されています ([PDF] 鹿児島大学学生の背筋力の現状について -体力の二極化に着目して-)。特に中高年では筋力低下(サルコペニア)が健康寿命を損ねる大きな要因となるため、背筋を含む体幹の筋力維持・向上が介護予防にも役立つと考えられます。実際、高齢者において12週間の筋力トレーニングを行った研究では、若年者とほぼ同等の割合で筋力が向上したという報告もあります (筋肉が少なくなると(市報のだ12月15日号掲載) – 野田市)。これは年齢に関係なく筋トレの効果が期待できることを示しており、背筋を鍛える重要性を裏付けるエビデンスと言えるでしょう。

神経筋制御の向上

背筋のトレーニングは筋力そのものだけでなく、神経筋制御(ニューロマスキュラーコントロール)の向上にも寄与します。神経筋制御とは筋肉と神経の協調性や反応能力のことで、これが高まると身体を思い通りにスムーズかつ安定的に動かせるようになります。具体的には、背筋を含む体幹の筋群を鍛えることで姿勢制御やバランス能力が向上し ( Core training and performance: a systematic review with meta-analysis – PMC )、不意の動きにも素早く筋肉が反応できるようになります。例えば、体幹トレーニングを継続すると立位バランスやジャンプ力が改善するだけでなく ( Core training and performance: a systematic review with meta-analysis – PMC )、転倒しそうになった時にとっさに姿勢を立て直す能力も高まります。また、慢性腰痛患者の研究では体幹の筋応答時間や剛性(スティフネス)に変調が見られることが報告されており ( Muscle Strength and Neuromuscular Control in Low-Back Pain: Elite Athletes Versus General Population – PMC )、これは裏を返せばトレーニングで神経筋制御を改善することで腰痛予防・再発防止につながる可能性を示唆しています。背筋トレーニングは単に筋力をつけるだけでなく、「使える筋肉」を育てて神経系との連携を高め、より効率的で安全な身体運動を可能にするのです。

加齢に伴う背筋の変化

加齢に伴い筋肉量が減少するサルコペニア現象は、背筋にも顕著に表れます。一般に筋力は30代から徐々に低下し始め、特に体幹を伸展する筋力(背筋力)は加齢とともに大きく減少すると報告されています (POSTURAL CHANGE AND POSTURE CONTROL WITH AGING)。背筋が弱くなると高齢者では背中が丸まりやすくなり、いわゆる「円背(えんぱい)」の姿勢になってしまうことがあります (「高齢者の筋トレは腹筋より背筋を」谷本道哉氏が示す運動習慣の付け方|賢人論。|みんなの介護)。背筋の衰えによる姿勢変化が長期間放置されると、椎間板が変形してその姿勢で固定されてしまう可能性も指摘されています (「高齢者の筋トレは腹筋より背筋を」谷本道哉氏が示す運動習慣の付け方|賢人論。|みんなの介護)。しかし希望もあります。高齢者であっても適切な背筋エクササイズを続ければ、脊柱起立筋など体幹伸展筋力が長期的に向上し得ることが研究で示唆されています (脊柱後弯変形患者に対する長期的な背筋エクササイズの効果)。実際、軽度の脊柱後弯(円背)を有する高齢者に背筋運動を指導したところ、数ヶ月で背筋力の向上が認められたとの報告もあります (脊柱後弯変形患者に対する長期的な背筋エクササイズの効果)。このように、年齢による背筋の衰えは避けられないものの、筋トレによってある程度その進行を食い止めたり巻き戻したりすることが可能です。背筋を鍛えることは高齢者の姿勢改善や腰痛予防、転倒防止にもつながり、健康寿命の延伸に寄与すると期待されています。

スポーツパフォーマンスへの影響

背筋とスポーツパフォーマンスの関連については、様々な研究が行われています。上述のとおり体幹トレーニングがバランス能力やパワー発揮を向上させるエビデンスがある一方で、競技レベルのアスリートの場合、既に体幹が鍛えられているため追加のコアトレーニング効果は限定的とする報告もあります (The Role of Trunk Muscle Strength for Physical Fitness and Athletic …)。しかし一般的には、背筋を中心とした体幹の強化はスポーツ技能の向上に寄与するとの見解が多数派です。例えば、あるシステマティックレビューでは**「体幹トレーニングによってバランス能力、スローイング動作、ジャンプ力など様々なパフォーマンス指標が改善した」**と結論づけられています ( Core training and performance: a systematic review with meta-analysis – PMC )。また、サッカーやバスケットボールなど競技別の研究でも、コアの強化プログラムを取り入れた選手は敏捷性や投射速度が向上した例が報告されています (Frontiers | Effect of Core Training on Skill Performance Among Athletes)。背筋を鍛えることで体幹から四肢への力の伝達効率が上がり、フォームの安定性も増すため、結果的にスピードやパワー、精度の面で有利になると考えられます。総合すると、背筋の強化は競技力向上の重要な一要素であり、特にアマチュアから中級レベルの選手にとって効果が大きいでしょう。

効果的な背筋トレーニング方法

初心者向けメニュー(自重・ウェイト)

初心者はまずフォーム習得と筋力の基礎作りが大切です。自重で行える種目としては、うつ伏せに寝て背中を反らせる「バックエクステンション(スーパーマン)」や四つ這いで手足を交互に上げる「バードドッグ」などがおすすめです (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。これらは器具が不要で、自宅でも安全に背筋を鍛えられる基本種目です。スーパーマンでは広背筋や脊柱起立筋に刺激が入り、バードドッグでは背中の筋持久力と体幹の安定性を高めることができます (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。また、体力に余裕が出てきたらプランク(フロントブリッジ)で体幹全体を静的に鍛えるのも効果的です (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。

一方、ウェイト(重量)を用いた初心者種目としては、軽めのダンベルやペットボトルを使ったローイング系の運動があります。例えばベンチや台に片手をついて反対の手でダンベルを引き上げる「ワンハンドダンベルローイング」や、立位で上体を前傾させて両手のダンベルを引く「ベントオーバーロウ」は、広背筋や僧帽筋を効率よく鍛えられる定番メニューです (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。重量は無理のない範囲(2~5kg程度)から始め、フォームを崩さず引ききれる重さで行いましょう。ダンベルがない場合は、水を入れたペットボトルでも代用できます (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。初心者のうちは高重量よりもフォーム習得と筋肉への効かせ方を重視し、まず週2~3回の頻度で継続することが大切です。

中級者向けメニュー(自重・ウェイト)

中級者になると、背筋もある程度発達して基本的な動きを習得できているはずです。自重トレーニングでは、より負荷の高い種目に挑戦してみましょう。代表的なのは「懸垂(チンニング)」です。鉄棒や懸垂バーにぶら下がり、自分の体重を引き上げるこの種目は広背筋と大円筋、僧帽筋下部など背中全体を強化できます。最初は数回しかできなくても、徐々に回数を増やすことで確かな効果が得られます。自重での懸垂が難しい場合、ゴムチューブの補助や斜め懸垂(バーに体を倒し込みながら引く簡易版懸垂)から始めると良いでしょう。また、床にうつ伏せになって上体と脚を同時に反らせる「スーパーマン」の時間保持や、Back Extensionベンチ台を用いたハイパーエクステンションなどで脊柱起立筋の持久力を高めるのも効果的です。

ウェイトトレーニングでは、中重量以上の負荷で背中を鍛えていきます。中級者向けの代表はデッドリフトです。バーベルを用いたデッドリフトは脊柱起立筋・広背筋・僧帽筋だけでなく下半身も含めた全身運動で、背筋力を飛躍的に向上させます (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由)。ただしフォーム習得が不十分なまま高重量を扱うと腰を痛めるリスクがあるため、まずは軽めの重量(自分の体重程度)から始め、正しいフォームで行える範囲で徐々に重量を増やします。その他、中級者にはバーベルやマシンでのローイング種目(バーベルベントオーバーロウやシーテッドロー)、ラットプルダウンマシンでのプルダウン種目も有効です。これらは広背筋を厚く発達させ、より大きな背中を作るのに役立ちます。週当たりの頻度は背中全体の疲労度を見ながら2~3回、デッドリフトなど高負荷種目を行う日は他の背中種目を減らすなど調整して、オーバーワークにならないようにしましょう。

上級者向けメニュー(自重・ウェイト)

上級者ともなると、かなりの背筋力と技術が備わっているため、さらに高強度で多角的な刺激を与えていきます。自重トレーニングの究極系としては、フロントレバーやバックレバーといった懸垂棒を用いた体操的種目があります。これらは自分の体を水平に保持する高度な技で、広背筋や僧帽筋はもちろん体幹全体の筋力と安定性が要求されます。習得には長時間かかりますが、上級者にとっては背筋を鍛える新たなチャレンジとして取り組む価値があります。また、片腕懸垂(ワンアームチンアップ)なども究極の自重背筋トレと言えるでしょう。

ウェイトを用いる場合、上級者は高重量・高強度のトレーニングで背筋を限界まで追い込んでいきます。例えばバーベルデッドリフトでは自分の体重の2倍以上の重量に挑戦したり、懸垂に重りをぶら下げて加重懸垂を行ったりします。ベントオーバーロウも100kgを超える重量で数発の低回数セットを組むなど、筋力と筋肥大の最大化を狙ったプログラムに移行します。僧帽筋に焦点を当てるなら高重量のシュラッグ(肩をすくめる動作)で負荷をかけ、広背筋をさらに発達させたいなら重量を増やしたラットプルダウンやTバーロウイングで厚みを出します。上級者では鍛える部位の細分化も重要で、僧帽筋中部・下部に効かせる種目、広背筋下部に効かせる種目などをバランス良く組み合わせ、背中の隅々まで刺激を行き渡らせます (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由)。ただし高重量になるほどフォームの乱れが怪我につながりやすいため、常に正しいフォームと可動域を守り、安全に配慮してトレーニングを行いましょう。

背筋トレーニングのポイント

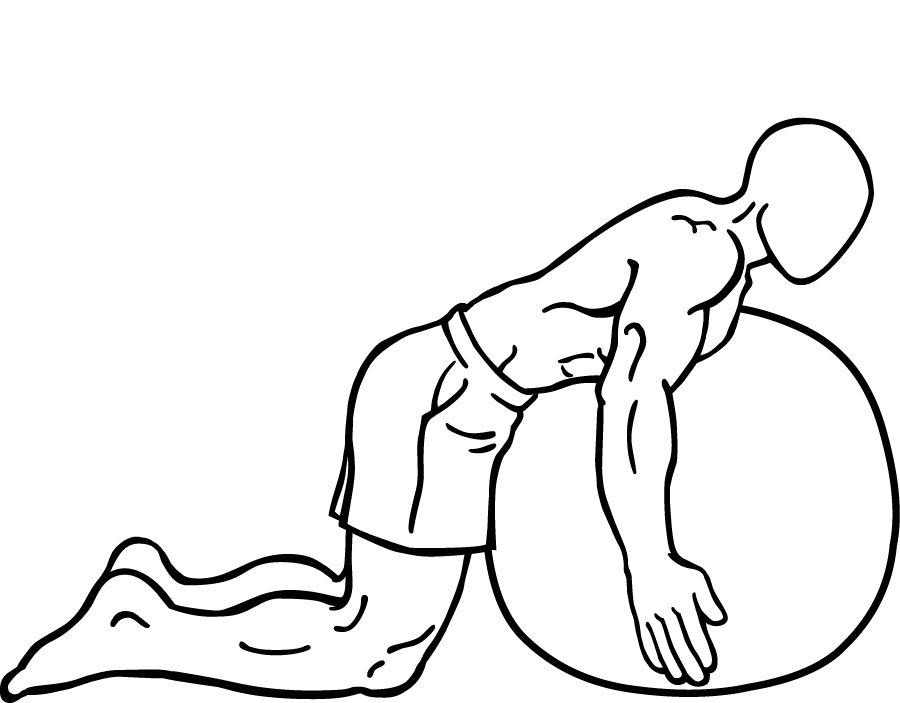

(File:Back-extension-on-stability-ball-2.png – Wikimedia Commons)図:バランスボールを用いた背筋トレーニング(バックエクステンション)の正しいフォーム。背筋群を効果的に鍛えるには、常に正しいフォームを意識することが重要です。例えば図のようにバランスボールに腹ばいになって行うバックエクステンションでは、背中を反らせる際に首から背中・腰まで一直線に保ち、反りすぎないようにコントロールしています。このように適切な姿勢でターゲットの筋肉を収縮させることで、低い負荷でも十分な効果を得ることができます (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。反対にフォームが崩れた状態で高負荷をかけても、鍛えたい筋肉以外に力が逃げて効果が半減したり、最悪の場合は怪我につながったりします。特に背筋トレーニングでは腰を反らし過ぎたり丸め過ぎたりすると腰椎に過度なストレスがかかるため、常に背骨の自然なカーブ(ニュートラルポジション)を保つことを心がけましょう。

もう一つのポイントは頻度と負荷設定です。背筋は比較的大きな筋群で回復に時間がかかるため、毎日鍛えるよりも適度に休息日を挟む方が効果的です。筋肉は破壊と回復の過程(超回復)で強くなるため、部位にもよりますが背筋の場合はトレーニング後およそ72時間の休養を目安にすると良いとされています (「超回復」について|医療コラム|新百合ヶ丘総合病院)。週に2~3回、背中を鍛える日を設け、間の日は他の部位を鍛えるか完全休養日に充てましょう。なお、背筋の筋トレ方法は様々ありますが、いずれも正しいフォームで行い、適切な回数・セット数と負荷を設定することが大切です (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。最初は軽い負荷でも構いませんので狙った筋肉に効かせる感覚を養い、慣れてきたら少しずつ回数や重量を増やしていきます。背筋は筋肥大しにくい部位でもありますが (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由)、焦らず継続することで着実に力強く鍛え上げることができます。短期間で結果が出づらい分、コツコツとトレーニングを続けることが背筋強化の近道です (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。

背筋トレーニングと栄養・リカバリー

背筋強化に効果的な栄養素と食事法

筋肉をつけるためにはトレーニングと同じくらい栄養も重要です。筋肉の材料となるタンパク質は特に欠かせない栄養素で、肉・魚・卵・乳製品・大豆製品などからしっかり摂取しましょう (筋トレの効果を高める食事とは?おすすめのタイミングや必要な栄養素 | MediPalette)。筋肥大を目指すなら、体重1kgあたり1.5~2.5g程度のタンパク質を1日に摂るのが理想とされています (筋トレ効果を最大化する食事方法とは? 1日のメニューも提案 – NASマガジン)。例えば体重60kgの人であれば90~150gのタンパク質が目安となります。この量を毎日の食事で確保するのは大変ですが、プロテイン飲料を活用すると効率的です (筋トレ効果を最大化する食事方法とは? 1日のメニューも提案 – NASマガジン)。タンパク質だけでなく、エネルギー源となる炭水化物(糖質)や脂質も適量が必要です (筋トレの効果を高める食事とは?おすすめのタイミングや必要な栄養素 | MediPalette)。糖質は筋トレ中の燃料となり、十分に摂っておかないと力が出ず効果が落ちてしまいます。一方で摂り過ぎれば脂肪増加に繋がるため、筋量を増やしたい時期でも適正カロリー内でバランスよく摂取することが大事です (筋トレの効果を高める食事とは?おすすめのタイミングや必要な栄養素 | MediPalette)。ビタミンやミネラルも見逃せません。特にビタミンB群はエネルギー代謝を助け、ビタミンDは筋肉の量や筋力に関与するとされています (筋トレの効果を高める食事とは?おすすめのタイミングや必要な栄養素 | MediPalette)。野菜やキノコ、海藻類も積極的に食べて微量栄養素を補給しましょう。

食事のタイミングも工夫すると背筋トレーニングの効果を最大化できます。筋トレ後は傷ついた筋繊維を修復し成長させるために栄養補給が必要ですが、中でもトレーニング直後の30分~1時間は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、摂取した栄養を筋肉が最も効率よく吸収できる時間帯です (筋トレ後に効果的な食事とは?何時間以内に食べるべき? | REAL WORKOUT )。この間にプロテインや消化の良い炭水化物(おにぎりやバナナなど)を摂ることで、筋肉の修復とグリコーゲン補充が速やかに行われ、背筋の発達が促進されます (筋トレ後に効果的な食事とは?何時間以内に食べるべき? | REAL WORKOUT )。例えば背筋のハードなトレーニングを行った後は、出来るだけ早めに20〜30g程度のプロテインと、適量の糖質(果汁100%ジュースや和菓子などでも可)を摂取すると良いでしょう。なお、トレーニング前にもエネルギー源となる適度な食事をとっておくことで、力を発揮しやすくなります(目安として運動の2時間前までに消化の良い炭水化物中心の食事を済ませておく)。このように何をどれだけ、いつ食べるかを意識することが、背筋強化を含む筋トレ全般の成果を高めるポイントです (筋トレ後に効果的な食事とは?何時間以内に食べるべき? | REAL WORKOUT ) (筋トレ後に効果的な食事とは?何時間以内に食べるべき? | REAL WORKOUT )。

効果的なリカバリー方法

筋トレで背筋に強い刺激を与えた後は、**リカバリー(回復)**にも気を配りましょう。十分な休息と睡眠は、筋肉が成長する上で不可欠です。筋肉はトレーニング中ではなく休んでいる間に修復・合成されるため、前述したように背筋の場合は筋肉痛が残っているうちは無理に追い込まず休めることが大切です (「超回復」について|医療コラム|新百合ヶ丘総合病院)。筋肥大が起こる超回復には48~72時間程度かかると言われており、特に背中や脚など大きな筋肉ほど時間が必要です (「超回復」について|医療コラム|新百合ヶ丘総合病院)。一例として、月曜に背筋を鍛えたら次に背筋を鍛えるのは木曜以降にするといった間隔を空けると良いでしょう。また、毎週少なくとも1日は完全休養日を設けて体をリフレッシュさせます (「超回復」について|医療コラム|新百合ヶ丘総合病院)。休養日にはストレッチや軽いヨガなどで筋肉をほぐし血行を促進すると、疲労物質の除去が進み回復が早まります。入浴やマッサージも筋肉の緊張を和らげるのに効果的です。

栄養面でもリカバリーをサポートできます。トレーニング直後だけでなく日常的にタンパク質を小まめに摂取し続けることで、筋肉の合成反応が持続し背筋の成長を助けます (「超回復」について|医療コラム|新百合ヶ丘総合病院)。特に就寝中は成長ホルモンの分泌が高まる時間帯なので、夕食でしっかりタンパク質やアミノ酸(例えばプロテインやBCAAドリンク)を摂っておくと夜間の筋修復が促されます。睡眠は毎日7〜8時間を目安に十分確保しましょう。寝ている間に身体は筋肉だけでなく中枢神経系も回復させ、翌日のトレーニングに備えています。加えて、水分補給も重要です。筋肉の約70%は水分で構成されており、水分不足だと筋出力が低下し回復力も落ちてしまいます。運動中・後はもちろん、日頃から意識的に水やスポーツドリンクで水分と電解質を補給するようにしましょう。

最後に、継続性もリカバリーの一部と言えます。無理な計画で短期間に詰め込むより、適切に休みを入れながら長期間続ける方が結果的に大きな成果につながります (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)。筋肉は休ませすぎても落ちてしまいますが、休まなさすぎても成長しません。そのバランスを取りつつ、自分の身体の声を聞いて調整することが、背筋強化のプロセスを安全かつ効率的に進めるコツです。

まとめ

背筋を鍛えることは、スポーツをする人にとっても一般の人にとっても、多くの恩恵をもたらします。姿勢が良くなり (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由)、腰痛の予防・改善につながり ([PDF] 鹿児島大学学生の背筋力の現状について -体力の二極化に着目して-)、スポーツではパフォーマンスが向上し ( Core training and performance: a systematic review with meta-analysis – PMC )、日常生活でも疲れにくく動きやすい身体を手に入れることができます。基礎代謝が上がれば太りにくく健康的な体型維持にも役立ちますし (自宅でできる背筋の筋トレメニュー 自重やダンベルによる背中の鍛え方 | 部位ごとのトレーニング方法と筋トレのポイント | SIXPAD-シックスパッド公式サイト)、背筋を鍛える習慣そのものが筋トレ全般のモチベーションアップにもつながるでしょう。背面は自分では見えにくく鍛え忘れられがちな部分ですが (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由)、体のバランスを考えれば腹筋以上に重視すべき部位です (筋トレで健康対策「腹筋より背筋が重要なワケ」 意識して鍛えないと体が歪んでくる (2ページ目) | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン))。幸い、背筋は適切な方法で継続的に鍛えれば年齢を重ねても着実に強化できることがわかっています (脊柱後弯変形患者に対する長期的な背筋エクササイズの効果)。今日紹介したトレーニング法や栄養・休養のポイントを参考に、ぜひ背筋強化に取り組んでみてください。背筋こそ鍛えることで得られる恩恵は計り知れず、きっと皆さんの健康と生活を力強く支える「縁の下の力持ち」となってくれるはずです。

参考文献: 背筋の重要性に関する専門家の見解や研究論文、筋力トレーニングのガイドラインなどを参照し、本記事の内容をまとめました ([PDF] 鹿児島大学学生の背筋力の現状について -体力の二極化に着目して-) (見た目の問題だけじゃない。背面を鍛えるべき7つの理由) (「高齢者の筋トレは腹筋より背筋を」谷本道哉氏が示す運動習慣の付け方|賢人論。|みんなの介護) ( Core training and performance: a systematic review with meta-analysis – PMC )。各引用箇所に出典を示していますので、詳しい情報はそちらもご覧ください。背筋を鍛えて快適で力強い毎日を送りましょう!