序文

ヒョウモントカゲモドキ、その愛称「レオパードゲッコー」または「レオパ」で知られるこの爬虫類は、近年ペットとして絶大な人気を博しています。その理由は、なんといっても豹柄模様やぱっちりとした瞳が織りなす「愛くるしいルックス」と、比較的飼育がしやすいという手軽さにあるでしょう 1。しかし、その魅力は表面的なものだけにとどまりません。「ヒョウモントカゲモドキ」という和名に含まれる「モドキ」という言葉は、「トカゲなのか、それともトカゲではないのか?」という素朴な疑問を抱かせます。

本記事では、爬虫類学の専門家の視点から、ヒョウモントカゲモドキの多面的な魅力に迫ります。その心惹かれる外見の秘密から、分類学上の興味深い位置づけ、数千万年にも及ぶ壮大な進化の歴史、知られざる野生での生態、そして国内外で進められている最新の科学的研究に至るまで、ヒョウモントカゲモドキの世界を深く、そしてわかりやすく解説していきます。彼らがなぜこれほどまでに人々を魅了するのか、その謎を一緒に解き明かしていきましょう。

第1章:心ときめく!ヒョウモントカゲモドキの愛らしさの秘密

ヒョウモントカゲモドキの最大の魅力の一つは、その独特で愛らしい外見です。多くの人々がその姿に一目惚れし、ペットとしての人気を不動のものにしています。ここでは、その「愛くるしさ」を構成する要素を具体的に見ていきましょう。

見た目の魅力

ヒョウ柄模様と多彩な色彩(モルフ)

ヒョウモントカゲモドキという和名は、その名の通り、野生型の個体が持つ豹のような斑紋に由来します 3。基本的には黄褐色の地に、暗褐色から黒色の不規則な斑点が散らばっており、これが彼らの野生環境での保護色としても機能していると考えられます。しかし、ペットとしてのヒョウモントカゲモドキの魅力は、この野生型の模様だけではありません。長年にわたるブリーダーたちの情熱と選択交配により、驚くほど多様な色彩や模様を持つ「モルフ」と呼ばれる品種が生み出されてきました 3。例えば、鮮やかな黄色が美しい「ハイイエロー」、燃えるようなオレンジ色が特徴の「タンジェリン」、白と黒のコントラストが際立つ「スーパーマックスノー」、そして色素が抜けた神秘的な「アルビノ」など、そのバリエーションは数えきれないほど存在します 5。これらの多様なモルフの存在は、コレクションする楽しみも提供し、多くの愛好家を惹きつけています。

大きな瞳とまぶた

ヒョウモントカゲモドキの表情を豊かにしている最大の要素は、その大きくて潤んだ瞳でしょう 1。まるでビー玉のようにつややかに輝く目は、見る者の心をとらえて離しません。さらに特筆すべきは、彼らが持つ「まぶた」の存在です。多くのヤモリの仲間はまぶたを持たず、目を閉じることができませんが、ヒョウモントカゲモドキは上下に動くしっかりとしたまぶたを備えています 4。これにより、パチパチと瞬きをしたり、眠たそうに目を細めたり、時にはウインクのような仕草を見せることもあります 1。このような人間味あふれる動きは、彼らの可愛らしさを一層引き立てています。明るい場所では瞳孔が猫のように縦長に細くなるのも、彼らの魅力的な特徴の一つです 7。このまぶたは、乾燥した生息地で砂や埃から目を守るという重要な機能も果たしています 4。

微笑むような口元

ヒョウモントカゲモドキの口元は、よく見ると口角がわずかに上がっているように見えます。このため、まるで常に微笑んでいるかのような、穏やかで親しみやすい表情をしています 4。この「スマイリーフェイス」も、彼らが多くの人々に愛される理由の一つと言えるでしょう。

ぽっちゃりした体型とむっちりした尻尾

全体的に丸みを帯びた、どこか「ぽてっとした」フォルムもヒョウモントカゲモドキの可愛らしさを構成する重要な要素です 7。特に目を引くのは、栄養をたっぷりと蓄えた太くむっちりとした尻尾です 1。この尻尾は、触ると「ぷりっ」とした独特の感触があり 7、健康状態のバロメーターにもなります。野生環境では、餌が少ない時期を乗り切るためのエネルギー源として機能しており、その機能美が愛らしさにも繋がっているのです。

小さな手足

体つきに比べてやや小さく見える5本指の手足も、彼らのチャームポイントです 1。まるで人間の赤ちゃんの手のように見えるその手足で、一生懸命に段差を登ったり、シェルターに隠れたりする姿は、多くの飼い主の心を和ませています。

行動と性格

おっとりした動きと人懐っこさ

ヒョウモントカゲモドキは、ヤモリの仲間としては比較的動きがおっとりとしており、素早い動きで人を驚かせることが少ないです 2。そのため、手に乗せても慌てて逃げ出すことが少なく、落ち着いて接することができます 7。性格も一般的に穏やかで、人に慣れやすいため、爬虫類の飼育が初めての人にも扱いやすいと言われています 2。むやみに噛みつくこともほとんどありません 2。このような扱いやすさが、彼らの人気をさらに高めています。

この「可愛らしさ」と「扱いやすさ」の組み合わせは、ヒョウモントカゲモドキが人間の環境で成功を収める上で、ある種の「進化的有利さ」をもたらしたと考えることもできます。人々が魅力を感じる特徴(大きな目、丸みを帯びた体型などの幼態成熟的な特徴や、穏やかな性質)が、積極的な飼育と繁殖を促し、結果として世界中にその個体数を広げることに繋がったのです。一部では「トカゲとして初めて家畜化された種」とまで言われるのは 10、まさにこの人間との良好な関係性を示しています。

ユニークな仕草

ヒョウモントカゲモドキは、時折ユニークな仕草を見せることがあり、それが感情豊かに見えることもあります。前述のまばたきやウインクに加え 1、求愛や威嚇の際には尻尾を細かく振る行動が見られます 2。また、空腹時や何らかの要求があるときには、かすかな鳴き声を発することもあります 2。これらの行動は、それぞれ生物学的な意味を持っていますが、飼い主にとってはコミュニケーションの一環として捉えられ、より深い愛着を育む要因となっています。人間が動物の行動に自身の感情や解釈を投影することはよくありますが 4、ヒョウモントカゲモドキの持つこれらの特徴的な仕草は、そうした感情移入を容易にし、彼らを単なる「爬虫類」ではなく、個性豊かな「コンパニオンアニマル」として認識させる力があると言えるでしょう。

これらの外見的、行動的特徴が複合的に作用し、ヒョウモントカゲモドキの抗いがたい魅力を形成しているのです。

表1:ヒョウモントカゲモドキの基本データ

| 項目 | 詳細 | 出典例 |

| 学名 | Eublepharis macularius | 3 |

| 和名 | ヒョウモントカゲモドキ | 3 |

| 英名 | Leopard gecko | 3 |

| 分類 | 爬虫綱 有鱗目 トカゲ亜目 トカゲモドキ科 | 3 |

| 主な生息地 | イラン東部、アフガニスタン東部、パキスタン、インド北西部 | 3 |

| 平均体長 | 20-25cm | 3 |

| 平均体重 | オス: 60-80g、メス: 50-70g (一般的に50-90gの範囲) | 6 |

| 平均寿命 | 飼育下で10-20年以上 (28年以上の記録も) | 2 |

第2章:「トカゲモドキ」って何者?分類学上の位置づけ

ヒョウモントカゲモドキという名前を聞いて、「トカゲなの?それともトカゲじゃないの?」と疑問に思う方は少なくないでしょう。その答えを探るためには、まず彼らが爬虫類の世界でどのような位置にいるのかを知る必要があります。

爬虫類の世界でのヒョウモントカゲモドキ

ヒョウモントカゲモドキの学名は Eublepharis macularius です 3。属名の Eublepharis はギリシャ語の「eu (良い)」と「blepharon (まぶた)」に由来し、彼らがしっかりとしたまぶたを持つことを示しています 10。種小名の macularius はラテン語の「macula (斑点)」から来ており、その特徴的な豹柄模様を表しています 10。

分類学的には、ヒョウモントカゲモドキは爬虫綱 (Reptilia)、有鱗目 (Squamata)、トカゲ亜目 (Sauria/Lacertilia)、ヤモリ下目 (Gekkota)、そしてトカゲモドキ科 (Eublepharidae) に属します 3。つまり、大きな括りではヤモリの仲間に分類されるのです。トカゲモドキ科は、ヤモリの仲間でありながら、他の多くのヤモリとは一線を画すいくつかの重要な特徴を持っています 13。

トカゲとヤモリ、どこが違う?

ヒョウモントカゲモドキの「モドキ」たる所以を理解するためには、まず一般的なトカゲとヤモリの主な違いを知っておく必要があります。

- まぶたの有無: 多くのヤモリはまぶたを持たず、目を閉じることができません。彼らは代わりに透明な膜(スペクタクル)で眼球を保護し、舌でそれを舐めてきれいにします。一方、ほとんどのトカゲは人間と同じように可動性のまぶたを持ち、瞬きをしたり目を閉じたりすることができます。ヒョウモントカゲモドキはこの点でトカゲに似ており、しっかりとしたまぶたを持っています 4。

- 指の構造(趾下薄板の有無): ヤモリの代名詞とも言えるのが、壁や天井に張り付く能力です。これは、彼らの指の裏にある趾下薄板(しかはくばん)という微細な毛状構造のおかげです。しかし、多くのトカゲはこの趾下薄板を持たず、壁を登ることはできません。ヒョウモントカゲモドキも趾下薄板を持たず、地上棲に適応しています 3。

- 虹彩の形状: 多くのトカゲの瞳孔は丸い形をしていますが、ヤモリの多くは縦長のスリット状の瞳孔を持ち、これは夜間の光量の少ない環境で光を効率よく集めるのに役立ちます。ヒョウモントカゲモドキの瞳孔も、ヤモリと同様に縦長のスリット状です 8。

ヒョウモントカゲモドキが「モドキ」たる所以

上記の比較からわかるように、ヒョウモントカゲモドキは非常に興味深い特徴の組み合わせを持っています。分類学的にはヤモリ下目に属するヤモリの一種でありながら、まぶたを持ち、趾下薄板を持たないという点ではトカゲに似ています。一方で、瞳孔の形状はヤモリ的です。このように、ヤモリでありながらトカゲのような特徴を併せ持つことから、「トカゲに似たもの」すなわち「トカゲモドキ」という和名が付けられました 8。

彼らの持つ「トカゲ的」な特徴、例えばまぶたは、彼らの生息環境である砂漠や乾燥地帯で目を保護するために発達した可能性があります 4。また、趾下薄板がないのは、主に地上で生活し、岩の隙間などに隠れる彼らの生態には、壁に張り付く能力よりも、しっかりとした爪で地面を掴むことの方が重要だったためと考えられます 4。これらの特徴は、特定の環境への適応の結果として獲得された形質であり、他のヤモリの系統が別の適応放散を遂げた中で、トカゲモドキ科が独自の進化の道を歩んできたことを示唆しています。この「モドキ」という名称は、単に外見が似ているというだけでなく、彼らがヤモリの中でも特異な進化を遂げた一群であることを物語っているのです。

表2:ヒョウモントカゲモドキはトカゲ?ヤモリ?特徴比較

| 特徴 (Feature) | 一般的なトカゲ (Typical Lizard) | 一般的なヤモリ (Typical Gecko) | ヒョウモントカゲモドキ (Leopard Gecko) |

| まぶたの有無 (Eyelid Presence) | 有 (Present) | 無 (Absent for most) | 有 (Present) 4 |

| 指先の吸盤 (Adhesive Toe Pads) | 無 (Absent for most) | 有 (Present for most) | 無 (Absent) 3 |

| 虹彩の形状 (Iris Shape) | 丸型 (Round) | 縦スリット型 (Vertical Slit) | 縦スリット型 (Vertical Slit) 8 |

| 壁登り能力 (Wall Climbing) | 不可 (No) | 可 (Yes) | 不可 (No) 4 |

第3章:進化の足跡を辿る:ヒョウモントカゲモドキの遺伝と起源

ヒョウモントカゲモドキの魅力は、その愛らしい外見やユニークな分類学的特徴だけではありません。彼らの背後には、数千万年という壮大な時間をかけた進化の物語が隠されています。遺伝学的な研究は、その起源と歴史を少しずつ明らかにしつつあります。

トカゲモドキ科 (Eublepharidae) の古い歴史

ヒョウモントカゲモドキが属するトカゲモドキ科 (Eublepharidae) は、非常に古い系統であることが分かっています。分子系統解析に基づいた研究によると、この科の起源は約7700万年前の白亜紀にまで遡ると推定されています 15。これは、地球の歴史において恐竜がまだ地上を闊歩していた時代であり、トカゲモドキ科の祖先が恐竜たちと短い期間ながらも同じ空間を共有していた可能性を示唆しています。最初のトカゲモドキ科のトカゲは、当時の超大陸であったローラシア大陸に生息していたと考えられています 15。

ヒョウモントカゲモドキ属 (Eublepharis) の誕生とアジアへの旅

トカゲモドキ科の中でも、ヒョウモントカゲモドキが属するアジアトカゲモドキ属 (Eublepharis) は、暁新世から始新世(約6600万年前~約3400万年前)にかけて、アフリカに生息していた姉妹群から分岐したとされています 16。そして、その後の進化の過程で、彼らはアジアへと旅をすることになります。この分散は、インド亜大陸が北上しユーラシア大陸に衝突した時期(約5500万年前~約3500万年前)と関連しており、当時地球全体が温暖だった気候も影響したと考えられています 15。この壮大な移動と分散の物語は、地球規模の地殻変動や気候変動が生物の進化と分布にどれほど大きな影響を与えるかを如実に示しています。インド亜大陸における乾燥地帯の形成が漸新世(約3000万年前)には始まっていたという研究結果 15 とも整合性が取れており、彼らが乾燥環境に適応しながらアジアへと進出していった様子がうかがえます。

近縁種との関係と遺伝的多様性

アジアトカゲモドキ属 (Eublepharis) には、ヒョウモントカゲモドキ (E. macularius) の他にもいくつかの近縁種が存在します。代表的なものとしては、より大型になるダイオウトカゲモドキ (E. fuscus) やオバケトカゲモドキ (E. angramainyu)、外見がよく似ているトルクメニスタントカゲモドキ (E. turcmenicus)、そして最も小型で模様も異なるヒガシインドトカゲモドキ (E. hardwickii) などが知られています 13。これらの種は、それぞれ体長、模様、そして生息する環境に違いが見られます 17。

属内では、インド亜大陸、パキスタン、イランなど、地理的に隔離された地域で遺伝的に異なる系統が形成されていることが明らかになっています 15。特にパキスタン北部では種の多様性が高く、狭い範囲に複数の種が生息していることが報告されています 15。

興味深いのは、ペットとして世界中で広く飼育されているヒョウモントカゲモドキの遺伝的多様性です。研究によると、ペットトレードで流通している個体の多くは、パキスタンのカラチ近郊やソルトレンジといった特定の地域の野生個体群に遺伝的に非常に近いことが示されています 15。これは、現在見られる非常に多様な外見のモルフ(品種)が存在するにもかかわらず、その遺伝的背景は比較的限られた起源に由来することを示唆しています。この事実は、少数の創始個体群から多くの表現型が派生した可能性、あるいは特定の遺伝子が表現型に大きな影響を与えている可能性を示しており、飼育下での遺伝的多様性の維持や、潜在的な遺伝性疾患のリスク管理という観点からも重要な知見です。

ペットとしての歴史とモルフの遺伝学

ヒョウモントカゲモドキは、「トカゲとして初めて家畜化された種」と称されることがあるほど 10、人間による飼育下繁殖の歴史が長い爬虫類です。この長い歴史の中で、ブリーダーたちは様々な外見的特徴を持つ個体を選別し、交配を重ねることで、今日見られるような無数のモルフを作り出してきました。これらのモルフの形質は、メンデル遺伝の法則に従う劣性遺伝、優性遺伝、共優性遺伝のほか、複数の遺伝子が関与する多因性遺伝など、様々な遺伝形式によって発現します 5。

しかし、特定の美しい、あるいは珍しい形質を固定化しようとする人為的な選択交配、特に近親交配は、意図しない結果をもたらすこともあります。一部のモルフでは、特有の先天性疾患が伴うことが知られています。例えば、アルビノ系統やエクリプスモルフでは弱視の個体が出やすく、エニグマモルフでは神経障害(エニグマシンドロームと呼ばれる平衡感覚の異常など)が、レモンフロストモルフでは転移性腫瘍が高確率で発生することがブリーダーや研究者の間で認識されています 18。これらの疾患とモルフの関連性は、特定の遺伝子の多面発現(一つの遺伝子が複数の形質に影響を与えること)や、目的の形質に関わる遺伝子と疾患関連遺伝子が連鎖していることなどが原因として考えられます。

近年では、レモンフロストモルフにおける腫瘍発生の原因となる遺伝子座が特定されるなど、モルフの遺伝学的基盤に関する研究も進んでいます 18。このような研究は、ヒョウモントカゲモドキ自身の健康管理に役立つだけでなく、ヒトの遺伝性疾患のモデルとしての可能性も秘めており、進化医学的なアプローチからの貢献も期待されています 18。

ヒョウモントカゲモドキが「偶然のモデル生物」として科学研究の対象となった背景には 15、まずペットとしての絶大な人気があったことが挙げられます。愛好家による広範な飼育と繁殖が、結果として多様な表現型(モルフ)を持つ大きな個体群を生み出し、これが遺伝学、発生学、さらには特定のモルフに伴う疾患の研究材料として科学者の注目を集めることになったのです。つまり、趣味の世界での活動が、期せずして科学研究の新たな扉を開いたと言えるでしょう。

第4章:野生の素顔:自然界でのヒョウモントカゲモドキ

ペットとして身近な存在であるヒョウモントカゲモドキですが、彼らが本来どのような環境で、どのように生きているのか、その野生の姿を知ることは、彼らをより深く理解する上で非常に重要です。

生息環境:故郷は乾燥した大地

ヒョウモントカゲモドキの自然分布域は、主にアジア南西部の乾燥地帯です。具体的には、イラン東部、アフガニスタン東部および南部、パキスタン、インド北西部に広がっています 3。一部の情報ではネパールにも生息するとされています 10。

彼らが好むのは、岩が多く、植物がまばらに生える砂漠や半砂漠、乾燥した草原、低木林といった環境です 3。土壌は粘土質または砂礫質で、日中は灼熱となる一方、夜間は気温が大きく下がることが特徴です。このような厳しい環境に適応するため、彼らは日中、岩の割れ目や動物が掘った巣穴、倒木の下などに隠れて暑さをしのぎます 19。

生息地によっては、冬の気温が10℃以下にまで低下することもあります 19。このような低温期には、彼らは活動レベルを大幅に下げ、地面の下などでブルメーション(爬虫類の冬眠に似た休眠状態)に入り、春の訪れを待ちます 22。

食生活と狩り:夜のハンター

ヒョウモントカゲモドキは完全な昆虫食性です。野生では、コオロギ、バッタ、クモ、サソリ、ムカデ、甲虫類など、地上を徘徊する様々な無脊椎動物を捕食します 3。時には、自分より小さなトカゲや、ネズミの子供といった小型の脊椎動物を食べることもあると報告されています 20。

彼らは主に夜行性、または薄明薄暮性(日の出前や日没後の薄暗い時間帯に活動する)のハンターです 3。日中の暑さを避けて隠れ家で休み、気温が下がり始める夕方から夜間にかけて活動を開始し、鋭い嗅覚と視覚を頼りに獲物を探し出します。水分は、獲物から摂取するほか、夜間に岩肌や植物の葉についた夜露や朝露を舐めて補給していると考えられています 19。

彼らの「トカゲ的」とも言える特徴の多くは、このような乾燥した地上での生活への適応の結果と見ることができます。例えば、まぶたは砂漠の砂塵から目を守り 4、壁を登るための趾下薄板がない代わりにしっかりとした爪を持つのは、岩場や地面を移動するのに適しているからです 4。また、太い尻尾に脂肪を蓄える能力は 7、食物が乏しくなる時期を乗り越えるための重要な生存戦略です。

行動パターンと社会性:隠遁生活と仲間たち

日中は捕食者や高温を避けるため、岩の割れ目や地面に掘られた巣穴などに潜んで過ごすのが彼らの基本的な生活スタイルです 19。

社会性については、野生では緩やかなコロニーを形成し、複数の個体が同じ隠れ家を共有することがあると報告されています 20。特に繁殖期には、オスは縄張りを持ち、1頭のオスが数頭のメスからなるハーレムを形成するという観察例もあります 19。ただし、オス同士は非常に攻撃的で、縄張りを巡って激しく争うため、同じ場所で複数のオスが共存することは難しいとされています 23。このような野生での社会構造は、飼育下での管理方法を考える上で参考になりますが、限られたスペースである飼育環境では、特にオス同士の闘争が深刻な問題を引き起こす可能性があるため、単独飼育が推奨されることが多いのが現状です。野生環境と飼育環境のギャップを理解し、動物福祉に配慮した飼育を心がけることが重要です。

繁殖戦略:恋の季節と命の誕生、温度で決まる性別

ヒョウモントカゲモドキの繁殖は、興味深い戦略に満ちています。野生では、冬の低温期(ブルメーション)を経た後、春の訪れとともに繁殖期が始まります 23。飼育下でも、この自然のサイクルを模倣したクーリング(低温処理)を行うことで、繁殖行動を誘発することができます 25。

オスはメスに対して、尾を細かく振動させるなどの求愛行動を行います 2。交尾が成功すると、メスは約16日から22日後に産卵します 24。産卵は1シーズンに数回繰り返され、4~5ヶ月の間に15~22日おきに、1度に通常2個の卵を産みます 3。卵は、適度に湿り気のある柔らかい土の中や、岩の下などに産み付けられます 23。

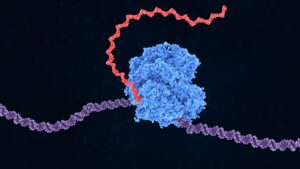

ヒョウモントカゲモドキの繁殖における最も注目すべき特徴の一つが、「温度依存性性決定 (TSD: Temperature-dependent Sex Determination)」です。これは、卵が孵化するまでの間の周囲の温度によって、生まれてくる子の性別が決まるという現象です。一般的に、低温(約26℃、華氏80°F前後)で孵卵すると主にメスが、中温(約30-31℃、華氏87°F前後)ではオスとメスがほぼ同数、そして高温(約32-34℃、華氏90°F前後)では主にオスが生まれるとされています 3。このTSDは、多くの爬虫類に見られる興味深い生命現象であり、環境条件が生物の基本的な特性にまで影響を与えることを示しています。

孵化までの期間も温度に左右され、おおよそ35日から89日程度です 23。孵化した幼体は、卵黄の栄養を吸収し終えた後、数日以内に最初の脱皮を行い、その後から餌を食べ始めます 23。性成熟に達するのは、体重が約30~45グラム以上、年齢では生後約9ヶ月から2年ほどとされています 23。

彼らの故郷の厳しい環境では、冬の低温期を乗り越えるためのブルメーションが不可欠です 19。この生理的な休眠状態は、エネルギー消費を最小限に抑え、尾に蓄えた脂肪を頼りに生き延びるための重要な適応戦略であり、春からの繁殖活動への準備期間ともなっています。

天敵と生き残る術

自然界は常に危険と隣り合わせです。ヒョウモントカゲモドキの天敵としては、ヘビ、キツネ、ジャッカル、フクロウなどの鳥類、そしてオオトカゲのようなより大型の爬虫類などが挙げられます 9。

これらの捕食者から逃れるため、彼らはいくつかの巧妙な生き残る術を持っています。最もよく知られているのが「尾の自切」です。危険を察知すると、自ら尾を切り離して逃げることができます 13。切り離された尾はしばらくの間ピクピクと動き続け、捕食者の注意を引きつけ、その隙に本体は安全な場所へ避難します。失った尾は再生しますが、元の尾とは色や質感が異なることが多いです 13。

また、彼らの体表の模様や色彩は、生息地の岩肌や地面によく似ており、優れた保護色として機能します 9。これにより、捕食者に見つかりにくくなっています。さらに、鋭い聴覚と視覚も、いち早く危険を察知し、回避するために役立っています 23。

表3:ヒョウモントカゲモドキの繁殖時の温度と性決定

| 孵卵温度 (Incubation Temp.) | 産まれる子の性別の傾向 (Tendency of Offspring Sex) | 出典例 (Source Example) |

| 約26℃ (80°F) | ほぼメス (Mostly/All Female) | 23 |

| 約30-31℃ (87°F) | オスメスほぼ半々 (Roughly Equal Males/Females) | 23 |

| 約32-34℃ (90°F) | ほぼオス (Mostly/98% Male) | 3 |

| 26℃未満 (Below 74°F) | 致死的可能性 (Potentially Lethal) | 24 |

第5章:科学の目で見るヒョウモントカゲモドキ:最新研究動向

ヒョウモントカゲモドキは、その愛くるしい姿でペットとして人気を集める一方で、生物学の様々な分野で貴重な研究対象ともなっています 15。ここでは、遺伝学、行動学、認知科学、飼育下の福祉、獣医学、そして保全状況に至るまで、国内外で行われているヒョウモントカゲモドキに関する最新の研究動向を紹介します。これらの研究は、彼らの人気と科学的な有用性という二つの側面から推進されており、一方の発見がもう一方に貢献するという相乗効果も生まれています。

国内外の研究の概況

ヒョウモントカゲモドキに関する研究は、その飼育の容易さと繁殖力の高さから、多岐にわたる分野で進められています。特に欧米では、遺伝学的な背景を持つモルフ(品種)の多様性や、比較的扱いやすいサイズであることから、発生学、行動学、生理学のモデル生物として利用されることがあります 15。日本国内でも、ペットとしての人気を背景に、飼育方法の改善や疾患に関する知見の蓄積が進んでいます。

遺伝学からわかること

モルフと健康

ヒョウモントカゲモドキの多様なモルフは遺伝学研究の格好の材料です。特定の美しい色彩や模様を持つモルフが、神経障害(例:エニグマシンドローム)、弱視、腫瘍といった先天性疾患と関連していることが知られており 18、その原因遺伝子の特定や発症メカニズムの解明が進められています。例えば、レモンフロストというモルフに見られる虹彩悪性黒色腫(いさいあくせいこくしょくしゅ)と皮膚黄色腫(ひふおうしょくしゅ)は、SPINT1という遺伝子の変異が原因であることが特定されています 18。このような研究は、ヒョウモントカゲモドキ自身の福祉向上に繋がるだけでなく、人為選択による遺伝的影響を理解する上で重要であり、さらにはヒトの遺伝性疾患の病態解明や治療法開発に貢献する進化医学的アプローチとしての可能性も秘めています 18。

進化の謎

分子系統解析技術の発展により、トカゲモドキ科全体の進化の歴史や、ヒョウモントカゲモドキ属 (Eublepharis) 内の種の分化、そして彼らがどのようにして現在の分布域へと広がっていったのかという生物地理学的な謎が徐々に解き明かされています 15。これらの研究からは、まだ学術的に記載されていない未知の種や、遺伝的に特徴的な系統が存在する可能性も示唆されており 16、今後のさらなる発見が期待されます。

行動学・認知科学の発見

かつて爬虫類は単純な本能行動に支配された生物と考えられがちでしたが、近年の研究は彼らが持つより複雑な行動能力や認知能力を明らかにしつつあります。

遊び行動

飼育下のヒョウモントカゲモドキが、回し車のような遊具を自発的に使用する行動が詳細に観察され、これが哺乳類や鳥類で定義される「遊び行動」の基準を満たす可能性が報告されています 30。この発見は、爬虫類の認知能力や情動に関する従来の理解に一石を投じるものです。

あくび行動

ヒョウモントカゲモドキのあくび行動に関する研究では、あくびの頻度が周囲の温度に影響されること、あくびの後に行動が活発化する傾向があること、そして約24時間周期のあくびのリズムが存在することなどが報告されています 32。これらの結果は、恒温動物で見られるあくびの機能(例えば覚醒レベルの調整や脳温調節など)が、変温動物である爬虫類においても保存されている可能性を示唆しています。

自己認識(匂い)

ヒョウモントカゲモドキが、自身の体の匂いと他の個体の匂いを識別できることが実験的に示されました 33。彼らは他の個体の匂いに対してより強い関心を示したことから、匂いを通じて個体識別を行い、社会的なコミュニケーションをとっている可能性が考えられます。

学習と環境エンリッチメント

飼育環境に多様な刺激(例えば、様々な種類の小さな餌を多数与える、複数の隠れ家や登れる場所を設置するなど)を提供すること(環境エンリッチメント)が、ヒョウモントカゲモドキの活動量を増やし、行動の多様性を豊かにし、結果として彼らの福祉を向上させることが複数の研究で示されています 28。また、彼らはより自然に近い、複雑な環境を好む傾向があることも明らかになっています 31。これらの知見は、爬虫類が単に物理的な生存条件を満たされるだけでなく、精神的な充足も求める存在であることを示唆しており、飼育方法のあり方に大きな影響を与えています。

飼育下の福祉向上への取り組み

上記の行動学・認知科学の研究成果は、飼育下のヒョウモントカゲモドキのウェルフェア(動物福祉)を向上させるための具体的な取り組みに繋がっています。適切な温度・湿度勾配の維持、複数の隠れ家の提供、登れる構造物や掘れる床材の導入など、彼らの自然な生息環境をできる限り再現し、本来の行動を発現できるような環境を整えることの重要性が強調されています 21。環境エンリッチメントは、退屈やストレスを軽減し、心身の健康を促進する上で不可欠な要素として認識されつつあります。

獣医学的知見と健康管理

ペットとしてのヒョウモントカゲモドキの健康を守るためには、獣医学的な知見の蓄積が不可欠です。飼育下でよく見られる代謝性骨疾患(カルシウムやビタミンD3の不足が原因)、脱皮不全、消化器系の問題、寄生虫感染症などの予防法や治療法に関する研究が進められています。

近年特に注目されているのが、薬剤耐性菌(AMR: Antimicrobial Resistance)の問題です。ポルトガルで行われた調査では、ペットとして飼育されているヒョウモントカゲモドキやフトアゴヒゲトカゲから、多剤耐性を示す可能性のあるβラクタマーゼ産生腸内細菌科細菌(ESBL/AmpC産生菌など)が検出されたと報告されています 35。これらの菌は人獣共通感染症の原因となる可能性があり、不適切な抗菌薬の使用が耐性菌の出現を助長する恐れもあるため、飼育者や獣医師による衛生管理の徹底と、慎重な抗菌薬の使用が求められています。これは、ヒト、動物、そして環境の健康を一体として捉える「ワンヘルス・アプローチ」の重要性を示す事例とも言えます。

また、健康なヒョウモントカゲモドキの血液学的および生化学的な基準値を確立するための研究も行われており 37、これにより病気の早期発見や診断の精度向上が期待されます。

保全状況と未来

野生のヒョウモントカゲモドキの保全状況については、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストにおいて「LC(Least Concern:低懸念)」と評価されており、現在のところ種全体として絶滅の危機は低いと考えられています 10。これは、彼らが比較的広範囲に分布し、局所的には個体数も少なくないためです。

しかし、ペットとしての人気が高いことから、過去には野生個体が過度に捕獲され、地域個体群に影響を与えた可能性も指摘されています 22。現在では、ペットとして流通している個体の多くは飼育下で繁殖されたものであり 10、野生個体の捕獲圧は以前よりは低下していると考えられますが、依然として持続可能な利用と取引に関する注意は必要です。

日本国内においては、ヒョウモントカゲモドキは野生には定着していませんが、ペットとして多数飼育されています。そのため、万が一逃げ出したり遺棄されたりした場合に、日本の生態系に影響を与える可能性が懸念されています。特に、爬虫類に病原性を持つ原虫であるクリプトスポリジウム (Cryptosporidium spp.) などを保有している場合、在来の爬虫類に感染症を広げてしまうリスクがあるため、外来生物法に基づき「要注意外来生物」に指定されています 3。この指定は、ヒョウモントカゲモドキが世界的に人気のペットである一方で、特定の地域においては潜在的な生態学的リスクを持つ存在となり得ることを示しており、飼育者には最後まで責任を持って飼育することが求められます。

結論

本記事では、「愛くるしいルックス、ヒョウモントカゲモドキの魅力に迫る!トカゲなのかトカゲじゃないのか」というテーマのもと、ヒョウモントカゲモドキの多岐にわたる魅力を探求してきました。

その心惹かれる外見的特徴――ヒョウ柄模様と多彩なモルフ、大きな瞳とまぶた、微笑んでいるかのような口元、そして愛らしい体型と仕草――は、多くの人々を虜にし、ペットとしての人気を不動のものとしています。分類学的にはヤモリの仲間でありながら、まぶたを持ち壁に張り付かないといったトカゲに似た特徴を併せ持つことから名付けられた「トカゲモドキ」という呼称は、彼らのユニークな進化的位置づけを象徴しています。

進化の歴史を遡れば、トカゲモドキ科の起源は恐竜時代にまで及び、Eublepharis属の祖先は大陸移動という地球規模のダイナミズムの中でアジアへとたどり着きました。野生の彼らは、故郷である乾燥した大地で、夜のハンターとしてたくましく生き、温度によって性別が決まるという興味深い繁殖戦略を持っています。

そして科学の目を通して見ると、ヒョウモントカゲモドキはさらに奥深い姿を私たちに見せてくれます。遺伝学はモルフの多様性とそれに伴う健康問題、そして進化の謎を解き明かし、行動学や認知科学は彼らが持つ予想以上の知性や「遊び」といった行動の可能性を示唆しています。これらの科学的知見は、飼育下での福祉向上への具体的な取り組みへと繋がり、獣医学的な健康管理の発展にも貢献しています。

ヒョウモントカゲモドキに関する科学的な理解は、今もなお日進月歩であり、今後も新たな発見が私たちを驚かせてくれることでしょう。彼らが愛されるペットとして、また貴重な研究対象として、人間社会とより良く共存していくためには、私たち一人ひとりが正しい知識を持ち、責任ある飼育を心がけることが不可欠です。そして、彼らの持つ神秘と魅力に対する尽きない好奇心を持ち続けることが、さらなる科学的探求を促し、ヒョウモントカゲモドキという素晴らしい生き物との未来をより豊かなものにしていくに違いありません。

引用文献

- 可愛い爬虫類10選!ランキングにできないくらい、かわいい種類を …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://hachurui.jp/623

- How to Care for a Pet Leopard Gecko – The Spruce Pets, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.thesprucepets.com/leopard-geckos-1236911

- ヒョウモントカゲモドキ / 国立環境研究所 侵入生物DB, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/30370.html

- Super Cute Leopard Geckos Make Great Pets | HowStuffWorks, 5月 7, 2025にアクセス、 https://animals.howstuffworks.com/pets/otherpets/leopard-gecko.htm

- ヒョウモントカゲモドキ – Wikipedia, 5月 7, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%B2%E3%83%A2%E3%83%89%E3%82%AD

- レオパの飼い方|ヒョウモントカゲモドキを飼う前に必要な準備や飼育グッズ – GokiBank, 5月 7, 2025にアクセス、 https://gokibank.com/leopabreed

- ヒョウモントカゲモドキが超かわいい :: デイリーポータルZ, 5月 7, 2025にアクセス、 https://dailyportalz.jp/kiji/140526164213

- この記事を読めば初心者の方でも飼えます!ヒョウモン … – note, 5月 7, 2025にアクセス、 https://note.com/tomireplog/n/nf8c028687e91

- Leopard Gecko: Predator-Prey Interactions, Fights, and Aggressive Behaviors | Animal Matchup, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.animalmatchup.com/animal/leopard-gecko

- Leopard gecko – Wikipedia, 5月 7, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Leopard_gecko

- Caring For Your Pet Leopard Gecko | Pender Veterinary Centre, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.pendervet.com/blog/caring-for-your-pet-leopard-gecko

- www.env.go.jp, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/manu_dealer/reptile.pdf

- Eublepharidae – Wikipedia, 5月 7, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Eublepharidae

- レオパの呼び名と分類について|レオパの飼い方, 5月 7, 2025にアクセス、 https://leopa.kai-kata.com/a01.php

- [Commentary] Tracing the leopard gecko’s story from pet trade to the lab and beyond, 5月 7, 2025にアクセス、 https://india.mongabay.com/2022/02/commentary-tracing-the-leopard-geckos-story-from-pet-trade-to-the-lab-and-beyond/

- The evolutionary history of an accidental model organism, the leopard gecko Eublepharis macularius (Squamata: Eublepharidae) – PubMed, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35032646/

- レオパに近い種類って?|レオパの飼い方, 5月 7, 2025にアクセス、 https://leopa.kai-kata.com/a05.php

- kpu-m.repo.nii.ac.jp, 5月 7, 2025にアクセス、 https://kpu-m.repo.nii.ac.jp/record/2771/files/humana56_05.pdf

- ヒョウモントカゲモドキってどんなトカゲ(知らないといけない生態 …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.exoinfo.jp/care/2231/

- Leopard Gecko – Exo Terra, 5月 7, 2025にアクセス、 https://exo-terra.com/explore/care-guides/lizards/eublepharis-macularius/

- トカゲ獣医師のお勧めのヒョウモントカゲモドキの理想の環境はこれ! – アロハオハナ動物病院, 5月 7, 2025にアクセス、 https://alohaohana.tv/%E3%83%92%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%B2%E3%83%A2%E3%83%89%E3%82%AD%E3%81%AE%E7%90%86%E6%83%B3%E3%81%AE%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%8C%EF%BC%81%EF%BC%9F/

- Common Leopard Gecko – Facts, Diet, Habitat & Pictures on Animalia.bio, 5月 7, 2025にアクセス、 https://animalia.bio/index.php/common-leopard-gecko

- Leopard Gecko | San Diego Zoo Animals & Plants, 5月 7, 2025にアクセス、 https://animals.sandiegozoo.org/animals/leopard-gecko

- Leopard Gecko Breeding – Reptiles Magazine, 5月 7, 2025にアクセス、 https://reptilesmagazine.com/leopard-gecko-breeding/

- レオパ繁殖は下準備が大切, 5月 7, 2025にアクセス、 https://leopa.kai-kata.com/g02.php

- ヒョウモントカゲモドキ 繁殖&孵化!!ベビー誕生です …, 5月 7, 2025にアクセス、 http://repbuddy.net/?p=100

- Breeding Leopard Geckos, 5月 7, 2025にアクセス、 http://www.thegeckospot.net/leobreeding.php

- Sensory Stimulation as a Means of Sustained Enhancement of Well …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10705344/

- Phylogenetic Relationships of Eublepharid Geckos (Reptilia: Squamata): A Molecular Approach – BioOne Complete, 5月 7, 2025にアクセス、 https://bioone.org/journals/zoological-science/volume-16/issue-4/zsj.16.659/Phylogenetic-Relationships-of-Eublepharid-Geckos-Reptilia–Squamata–A/10.2108/zsj.16.659.full

- (PDF) Popular Pet Reptile, the Leopard Gecko (Eublepharis macularius), Spontaneously Uses Running Wheel– Is It Locomotion Play? – ResearchGate, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/383884873_Popular_Pet_Reptile_the_Leopard_Gecko_Eublepharis_macularius_Spontaneously_Uses_Running_Wheel-_Is_It_Locomotion_Play

- New Study Makes Recommendations for Welfare of Pet Reptiles …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://news.lincoln.ac.uk/2025/01/27/new-study-makes-recommendations-for-welfare-of-pet-reptiles/

- Yawning and Its Temperature-Dependent Modulation in Leopard …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39932746/

- Geckos can recognize their own scent – Earth.com, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.earth.com/news/geckos-can-recognize-their-own-scent/

- 動物取扱業における爬虫類の取扱いについて – 環境省, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/tekisei_wg/r04_02/obsv_02.pdf

- ESBL/pAmpC-producing Enterobacterales in common … – Frontiers, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2025.1579193/abstract

- www.frontiersin.org, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2025.1579193/pdf

- Veterinární medicína: Blood profile in captive adult male leopard geckos (Eublepharis macularius) – Open Access CAAS Agricultural Journals, 5月 7, 2025にアクセス、 https://vetmed.agriculturejournals.cz/artkey/vet-201904-0003_blood-profile-in-captive-adult-male-leopard-geckos-eublepharis-macularius.php

- Eublepharis macularius – ACEE by Pierre de Chabannes, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.pierrewildlife.com/searchspecies/reptiles/lizards/geckoes/eublepharismacularius/

- Leopard gecko – Happy Hollow Park & Zoo, 5月 7, 2025にアクセス、 https://happyhollow.org/explore/zoo/education-ambassador/leopard-gecko/

- Leopard Gecko Information and Care Recommendations – MedVet, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.medvet.com/leopard-gecko-information-care-sheet/