Chapter 1: The Fundamentals of siRNA and RNA Interference (RNAi) – 遺伝子をオフにする分子スイッチ

1.1. Introduction: “siRNA,” the Molecule that Switches Off Genes

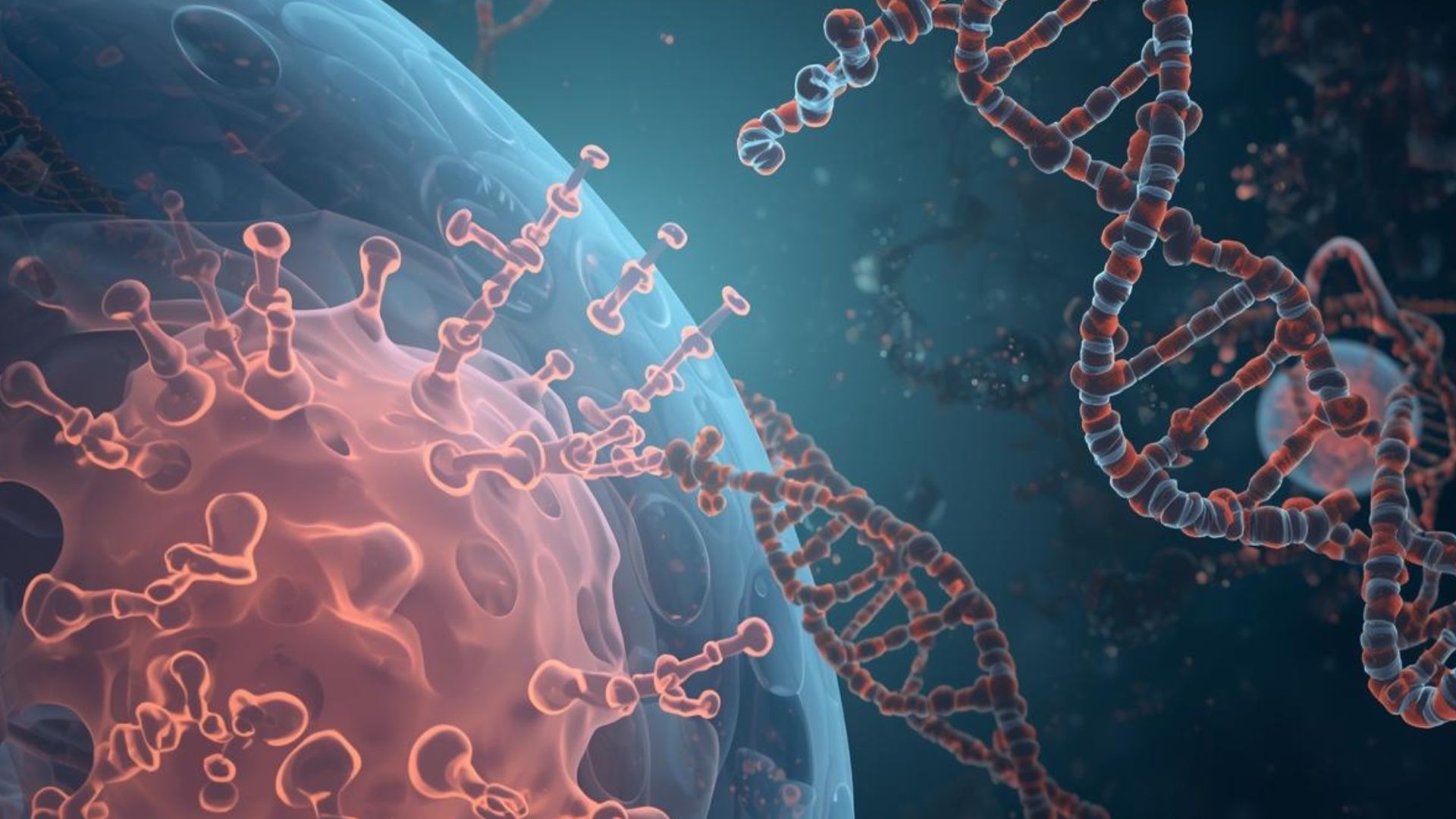

私たちの体を構成する何十兆個もの細胞の中では、生命活動を維持するために、絶えず膨大な数のタンパク質が作られています。このタンパク質の設計図は、細胞の核にあるDNAに遺伝子として書き込まれています。この設計図からタンパク質を作る過程で、メッセンジャーRNA(mRNA)と呼ばれる分子が、設計図の一時的なコピーとして機能します。しかし、もしこの設計図のコピーに欠陥があったり、特定のタンパク質が過剰に作られたりすると、がんや遺伝性疾患など、様々な病気の原因となります。

ここで登場するのが、**siRNA(small interfering RNA:低分子干渉RNA)**です 1。siRNAを身近なものに例えるなら、それは「特定のメッセージだけを狙って切断する、極めて精密な分子のハサミ」のようなものです 2。細胞内にある無数のmRNAの中から、病気の原因となるたった一つのmRNAだけを見つけ出し、それを切断することで、有害なタンパク質が作られるのを未然に防ぎます。

科学的に定義すると、siRNAは通常20〜25塩基対の長さを持つ二本鎖RNA分子の一種であり、**RNA干渉(RNA interference: RNAi)**と呼ばれる現象の中心的な役割を担っています 1。RNAiは「転写後遺伝子サイレンシング」の一種であり、これはDNAの遺伝情報がmRNAに写し取られた(転写された)後、そのmRNAがタンパク質に翻訳される前に作用して、遺伝子の発現を抑制するメカニズムを意味します 1。

このRNAiという現象は、もともと私たちの細胞に備わっている自然な生命現象です。しかし、科学者たちはこの仕組みを巧みに利用することで、遺伝子の機能を調べるための革新的な研究ツールとして、また、これまで治療が困難だった病気に対する新しいクラスの医薬品として応用することに成功しました 1。本レポートでは、このsiRNAとRNAiの基本原理から、その発見の歴史、研究現場での具体的な使い方、そして最新の治療薬開発の動向まで、あらゆる側面から徹底的に解説していきます。

1.2. The RNAi Mechanism: The Cell’s Intrinsic Gene Silencing Pathway

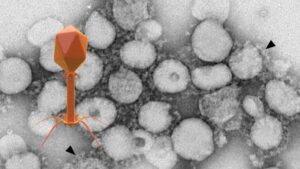

siRNAが遺伝子をサイレンシングする力は、細胞が本来持っている、非常に効率的で洗練された防御システムを「乗っ取る」ことによって発揮されます 4。このシステムは、外部から侵入してきたウイルスなどの異質な遺伝情報を排除するために進化してきたと考えられています。研究者が特定の遺伝子を標的とするsiRNAを細胞に導入すると、それはこの既存のシステムへの「特注の鍵」として機能し、強力なサイレンシング機械を起動させます。そのプロセスは、いくつかのステップに分かれています。

Step 1: The Dicer Enzyme – Cutting the Trigger into Shape

RNAiのプロセスは、細胞質に二本鎖RNA(dsRNA)が存在することから始まります。これは、ウイルス感染によって生じることもあれば、研究者が人工的に合成したsiRNAを導入することでも起こります 1。細胞内にもともと存在する長いdsRNAの場合、まず**Dicer(ダイサー)**と呼ばれる酵素がこれを認識します。Dicerは分子の定規のような役割を果たし、長いdsRNAを正確に測定して、約21〜23塩基対の短い断片に切断します。この断片こそがsiRNAであり、その特徴として、両端の3’末端が2塩基だけ突き出た構造(2-nucleotide 3′ overhangs)を持っています 1。

Step 2: Loading into RISC – Assembling the Silencing Machine

Dicerによって切り出された、あるいは外部から導入されたsiRNA二本鎖は、次にRISC(RNA-induced silencing complex:RNA誘導サイレンシング複合体)と呼ばれる、複数のタンパク質からなる巨大な複合体に取り込まれます 1。この取り込みプロセスは無作為に行われるわけではありません。RISCの構成要素であるArgonaute-2(Ago2)、TRBP、PACTといったタンパク質が、門番や介添人のように機能し、siRNAを適切にRISCへと導きます 4。

Step 3: Guide Strand Selection and Activation

RISCに取り込まれたsiRNA二本鎖は、次に一本鎖へと解かれます。このとき、二本鎖のうちの一方は「パッセンジャー鎖(passenger strand)」として分解・除去され、もう一方の「ガイド鎖(guide strand)」がAgo2タンパク質に結合したまま残ります 1。このガイド鎖を保持した状態こそが、RISCが活性化した姿です。ガイド鎖は、これから探し出すべき標的mRNAの配列情報を持っており、いわばサイレンシングの「設計図」として機能します。

Step 4: Target Recognition and Cleavage – The Final Act

活性化したRISCは、ガイド鎖を頼りに細胞質内を探索し、ガイド鎖と完全に相補的な塩基配列を持つmRNAを探し出します 1。標的となるmRNAを発見すると、RISCはそこに結合します。そして、RISCの中心的な酵素であるAgo2が、その触媒活性を発揮し、標的mRNAを特定の位置(ガイド鎖の5’末端から数えて10番目と11番目のヌクレオチドの間)で正確に切断します 4。切断されたmRNAは不安定になり、細胞内の分解酵素によって速やかに分解されます。これにより、そのmRNAから作られるはずだったタンパク質の合成が阻止され、結果として遺伝子がサイレンシングされるのです。

この標的認識のプロセスは、非常に高速かつ正確です。近年の研究により、「シードジッパー(seed zipper)」メカニズムと呼ばれる仕組みが明らかになりました。これは、ガイド鎖の5’末端側にある2番目から8番目の塩基(シード領域)が、まず標的mRNAに結合し、それを起点として残りの部分がジッパーを閉めるように素早く結合するというものです。この仕組みが、標的認識の速度と特異性を両立させています 4。

さらに重要な点は、RISCが触媒として機能することです。つまり、一つの標的mRNAを切断し終えたRISCは、そこから離れて次の標的mRNAを探し出し、再び切断を行うことができます。この触媒的なサイクルにより、わずかな量のsiRNA分子が、大量のmRNA分子を次々と破壊することが可能になります。これが、siRNAが非常に強力かつ持続的なサイレンシング効果を示す理由であり、治療薬としての大きな利点にもなっています 3。この触媒的な効率性は、単なる生物学的な詳細にとどまらず、少量の投与で長期間にわたる効果が期待できるという、医薬品開発における根本的な薬理学的原理を形成しているのです。

1.3. The Natural Purpose of RNAi: From Viral Defense to Gene Regulation

RNAiは、植物からヒトに至るまで、真核生物に広く保存されている極めて古い生命現象です 5。その根源的な役割は、細胞を外部からの遺伝的な侵略者から守るための、一種の生体防御システムであると考えられています。

主な標的は、RNAウイルスや「動く遺伝子」として知られるトランスポゾンです。これらの寄生的な遺伝因子は、その増殖過程でしばしば二本鎖RNA(dsRNA)を生成します。細胞は、このdsRNAの存在を「異常事態」のシグナルとして認識し、RNAiの機構を起動させて、侵入者の遺伝情報を速やかに破壊・排除します 3。つまり、RNAiは細胞が持つ原始的な免疫システムの一つなのです。

一方で、細胞はRNAiとよく似たメカニズムを、自己の遺伝子発現を調節するためにも利用しています。その主役が**マイクロRNA(miRNA)**です 2。miRNAは、細胞自身のゲノムにコードされている短いRNAで、ヘアピン状の前駆体として作られます。siRNAが通常、外部由来のdsRNAから作られ、標的mRNAと完全に一致する配列を持つのに対し、miRNAは標的との相補性が不完全な場合が多く、そのために一つのmiRNAが複数の異なるmRNAの翻訳を抑制することができます 2。このように、細胞はRNAiという共通の基盤システムを、外部の敵と戦う「剣」として、また内部の秩序を保つ「調整弁」として、巧みに使い分けているのです。このmiRNA経路の存在は、siRNAを用いた実験で意図しない遺伝子(オフターゲット)が抑制されてしまう現象を理解する上でも重要となります。

Chapter 2: The History of RNAi Discovery: The Path to the Nobel Prize – 偶然の発見から生命科学の革命へ

科学における偉大な発見の多くがそうであるように、RNAiの発見もまた、当初は説明のつかない不可解な現象の観察から始まりました。研究者たちが予期せぬ結果に直面し、その謎を粘り強く追跡した結果、生命の根幹に関わる全く新しい原理が姿を現したのです。

2.1. Unexpected Findings: The Story of “Co-suppression” in White Petunias

物語は1990年代初頭、植物科学の分野で起こった奇妙な出来事から始まります。研究者たちは、ペチュニアの花の色をより濃い紫色にするために、紫色の色素を作る遺伝子(カルコン合成酵素遺伝子)を追加で導入するという実験を行いました。常識的に考えれば、遺伝子を増やせば色素も増え、花はより鮮やかな紫色になるはずでした。しかし、結果は全くの予想外でした。追加の遺伝子を導入されたペチュニアは、色が濃くなるどころか、逆に色素を完全に失い、真っ白な花を咲かせたのです 3。

この、導入した遺伝子が、もともと細胞内に存在する同じ遺伝子の働きまでも抑制してしまう現象は、「共抑制(co-suppression)」と名付けられました 5。当時はそのメカニズムが全く分からず、科学者たちを大いに悩ませました。同様の不可解な現象は、アカパンカビにおける「クエリング(quelling)」など、他の生物でも報告され、これが単なるペチュニア特有の現象ではなく、生物に広く共通する未知の仕組みであることを示唆していました 5。これらの観察は、細胞が「過剰な」遺伝子を認識し、それを黙らせる何らかのシステムを持っていることを初めて垣間見せた瞬間でした。

2.2. The 1998 Breakthrough: Fire and Mello’s Definitive Proof of RNAi

共抑制の謎が解明される転機は、1998年に訪れました。アンドリュー・ファイアー(Andrew Fire)とクレイグ・メロー(Craig Mello)が、線虫 C. elegans を用いて行った一連の独創的な実験によって、この現象の核心にある分子メカニズムが明らかにされたのです 5。

彼らの実験は、そのシンプルさと明快さにおいて画期的でした。彼らは、線虫の筋肉の動きに関わるタンパク質の遺伝子を標的とし、異なる種類のRNAを線虫に注入してその効果を比較しました 3。

- 実験1(センスRNA): 標的mRNAと同じ塩基配列を持つ一本鎖の「センスRNA」を注入しました。しかし、線虫の動きに変化は見られませんでした。

- 実験2(アンチセンスRNA): 標的mRNAと相補的な配列を持ち、結合することができる一本鎖の「アンチセンスRNA」を注入しました。これも、ほとんど、あるいは全く効果がありませんでした。長年、アンチセンスRNAは遺伝子抑制の有望な手法と考えられてきましたが、その効果は不安定で再現性に乏しいという課題がありました。

- 実験3(二本鎖RNA): そして、決定的な実験が行われます。センスRNAとアンチセンスRNAを試験管内で混ぜ合わせ、二本鎖を形成させた「二本鎖RNA(dsRNA)」を注入したのです。すると、劇的な効果が現れました。線虫は、標的とした筋肉タンパク質が作られなくなったことを示す、特徴的なピクピクとした痙攣様の動きを示したのです 3。

この実験は、遺伝子サイレンシングを引き起こす真の「引き金」が、一本鎖RNAではなく、二本鎖RNAであることを決定的に証明しました。これは、当時の常識を覆す発見でした。細胞は単に相補的な配列を探しているのではなく、二本鎖という「構造」そのものを、サイレンシングを開始すべきシグナルとして特異的に認識していたのです。この発見は、なぜこれまでのアンチセンスRNA研究が一貫した結果を出せなかったのかを説明すると同時に、RNAiという現象の確固たる分子基盤を提示しました。

ファイアーとメローは、この結果からいくつかの重要な結論を導き出しました。第一に、dsRNAが遺伝子サイレンシングの強力な誘因であること。第二に、その効果は注入したdsRNAの配列と一致する遺伝子に対してのみ働く、非常に特異的なものであること。第三に、ごく少量のdsRNAで完全なサイレンシングが起こることから、このプロセスが触媒的(酵素的)であること。そして第四に、その効果は細胞から細胞へと伝播し、さらには子孫にまで受け継がれる可能性があることでした 3。彼らはこの現象を「RNA干渉(RNA interference: RNAi)」と名付け、その成果を科学雑誌 Nature に発表しました 9。

2.3. The 2006 Nobel Prize in Physiology or Medicine: The Dawn of a New Era

ファイアーとメローの1998年の発見は、生命科学の分野に衝撃を与えました。それは、ペチュニアの共抑制のような、これまで謎に包まれていた現象の数々を見事に説明し、生命の設計図である遺伝情報がどのように制御されているかについて、全く新しい視点を提供するものでした 9。

この功績により、二人は2006年にノーベル生理学・医学賞を「二本鎖RNAによる遺伝子サイレンシング-RNA干渉の発見」を理由に受賞しました 3。

彼らの発見は、瞬く間に新しい研究分野を切り拓きました。科学者たちは、RNAiという強力かつ簡便なツールを手に入れたことで、これまで困難だった遺伝子の機能解析を飛躍的に加速させることができました。特定の遺伝子を「ノックダウン(機能抑制)」し、その結果生じる細胞や個体の変化を観察することで、その遺伝子が生命現象においてどのような役割を果たしているかを、系統的に解明することが可能になったのです 2。

RNAiの歴史は、科学の進歩がしばしば、常識から外れた「奇妙な」観察結果を真摯に探求することから生まれることを示す、典型的な事例と言えるでしょう。ペチュニアの白い花という一つの謎が、最終的には生物界に普遍的な遺伝子制御メカニズムの発見へと繋がり、今日の遺伝子治療という新たな医療の扉を開くことになったのです。

Chapter 3: siRNA as a Research Tool: From Experimental Design to Validation – 遺伝子機能解析の実践ガイド

RNAiの発見は、研究者たちに前例のない強力な武器を与えました。それは、狙った遺伝子のスイッチを自在にオフにできる能力です。この章では、siRNAを研究ツールとして用いる際の、設計から導入、そして効果の検証に至るまでの実践的な手順と、信頼性の高い結果を得るために不可欠な注意点について詳しく解説します。

3.1. Designing Effective siRNAs: The Blueprint for Success

RNAi実験の成否は、標的mRNAを効率的かつ特異的に切断できる、質の高いsiRNAを設計できるかどうかにかかっています。長年の経験則と大規模なデータ解析から、効果の高いsiRNAを設計するためのいくつかの重要な原則が確立されています 13。

- 配列の選択: 設計の第一歩は、標的mRNAの中から適切な21塩基の配列を見つけることです。一般的には、AAで始まる二つの塩基を見つけ、そこから続く19塩基を候補とする方法が推奨されます 13。

- 長さ: 標的とする領域は、19〜25塩基対が最も効果的とされています 14。

- GC含量: 配列中のグアニン(G)とシトシン(C)の割合(GC含量)は、30〜50%の範囲が理想的です。これより高いと、siRNAの活性が低下する傾向があります 13。

- 避けるべき配列: AAAAやGGGGのように、同じ塩基が4つ以上連続する配列は、効果を低下させたり、非特異的な反応を引き起こしたりする可能性があるため、避けるべきです 13。

Minimizing Off-Target Effects

siRNAの最も重要な課題の一つが、オフターゲット効果です。これは、設計したsiRNAが、意図した標的遺伝子以外の遺伝子も抑制してしまう現象を指します。これは、標的以外のmRNAと部分的に配列が似ているために起こる場合や、siRNAが細胞内にもともと存在するmiRNAのように振る舞ってしまうことで生じます 16。

この問題を回避するために、設計段階でBLAST検索を行うことが絶対不可欠です。BLASTは、塩基配列のデータベースであり、設計したsiRNA候補配列をヒトやマウスなどのゲノムデータベースと照合します。この検索により、候補配列が他の遺伝子と16〜17塩基以上の連続した相同性を持たないことを確認し、オフターゲット効果のリスクを最小限に抑えることができます 13。

現在では、これらの設計原則を組み込んだ様々なオンラインツールや商用アルゴリズムが利用可能であり、研究者はこれらを用いることで、効果的かつ特異的なsiRNA配列を効率的に予測することができます 16。

3.2. A Practical Guide to Transfection: Delivering siRNA into Cells

設計したsiRNAは、細胞内で機能するために、まず細胞膜を通過して細胞質に到達する必要があります。このsiRNAを細胞内に導入する操作をトランスフェクションと呼びます。実験室で最も一般的に用いられるのは、脂質ベースの試薬を用いる方法です 16。以下に、24ウェルプレートを用いた接着細胞へのトランスフェクションの標準的なプロトコルを示します 19。

- 細胞の準備: トランスフェクションの前日に、抗生物質を含まない培地で細胞をプレートに播種します。翌日のトランスフェクション時に、細胞密度が30〜50%程度になるように調整します 19。

- 溶液A(siRNA溶液)の調製: 必要な量(例:6 pmol)のsiRNAを、Opti-MEMのような血清を含まない培地で希釈します 19。

- 溶液B(トランスフェクション試薬溶液)の調製: Lipofectamine RNAiMAXなどのトランスフェクション試薬を穏やかに混合した後、必要な量(例:1 µl)を別の血清不含培地で希釈します 19。

- 複合体の形成: 溶液Aと溶液Bを混合し、穏やかにピペッティングした後、室温で10〜20分間インキュベートします。これにより、負に帯電したsiRNAが正に帯電した脂質と結合し、細胞膜を通過しやすい複合体を形成します 19。

- 細胞への添加: 形成された複合体を、細胞が入ったウェルにゆっくりと滴下します。プレートを前後に穏やかに揺らし、均一に拡散させます 19。

- インキュベーション: 細胞をCO2インキュベーター内で24〜72時間培養し、遺伝子ノックダウンの効果が現れるのを待ちます。試薬による細胞毒性が懸念される場合は、4〜6時間後に培地を交換することも可能です 19。

重要なことは、最適なsiRNA濃度、試薬量、細胞密度は、使用する細胞株によって大きく異なるという点です。したがって、本格的な実験に入る前に、これらの条件を至適化するための予備実験を行うことが極めて重要です 18。

3.3. The Importance of Experimental Controls: Ensuring Data Integrity

RNAiは強力な技術ですが、その効果を正しく解釈するためには、厳密なコントロール実験が不可欠です。コントロールを怠ると、観察された現象が本当に標的遺伝子のノックダウンによるものなのか、あるいは試薬の毒性やオフターゲット効果といった別の要因によるものなのかを区別できなくなります。以下に、必須のコントロール実験とその目的を解説します 25。

- ポジティブコントロールsiRNA: GAPDHなどのハウスキーピング遺伝子のように、確実にノックダウン効果が得られることが分かっているsiRNA。これが機能すれば、トランスフェクション操作や効果測定の系が正常に働いていることを確認できます。

- ネガティブコントロールsiRNA: 標的生物のゲノム内に相同な配列を持たない、ランダムな配列のsiRNA。これにより、siRNA分子そのものやトランスフェクション操作が引き起こす非特異的な影響(細胞毒性や自然免疫応答など)を評価できます。

- モックトランスフェクション: siRNAを入れずに、トランスフェクション試薬だけを細胞に添加したサンプル。これにより、試薬自体が細胞に与える影響を切り分けて評価できます。

- 未処理細胞: トランスフェクション試薬もsiRNAも加えていない、完全に無処置の細胞。これは、遺伝子やタンパク質の本来の発現レベル(ベースライン)を知るための基準となります。

- 表現型の再確認: 観察された表現型(細胞の形態変化や増殖抑制など)が、特定のsiRNA配列によるオフターゲット効果でないことを証明するために、同じ標的遺伝子の異なる領域を狙う、少なくとももう一種類のsiRNAを用いて実験を行い、同様の結果が得られることを確認することが強く推奨されます。

これらのコントロールは、単なる「推奨事項」ではなく、RNAi実験から科学的に妥当な結論を導き出すための必須要件です。コントロールが不十分な実験は、解釈不能なデータしか生み出しません。

3.4. Validating Knockdown Efficiency: Did It Actually Work?

実験を行った後、次に最も重要なステップは、標的遺伝子の発現が実際に抑制されたかどうかを定量的に検証することです。検証は、mRNAレベルとタンパク質レベルの両方で行うのが理想的です。

- mRNAレベルの測定(RT-qPCR): **逆転写定量的PCR(RT-qPCR)**は、細胞内に残存する標的mRNAの量を測定するための標準的な手法です。迅速かつ高感度で定量性に優れています 26。

- タンパク質レベルの測定(ウェスタンブロッティング): ウェスタンブロッティングは、標的タンパク質の量を直接測定する手法です。遺伝子の最終産物であるタンパク質の減少を確認できるため、ノックダウン効果の「ゴールドスタンダード」と見なされています 26。

A Critical Insight for Researchers: The RT-qPCR False-Negative Trap

ここで、研究者が陥りやすい重大な罠について警告しておく必要があります。それは、RT-qPCRによる測定で、実際には成功しているノックダウンを「失敗」と誤認してしまう「偽陰性」のリスクです。

この現象は、siRNAによるmRNAの切断メカニズムに起因します。siRNAがmRNAを切断すると、理論上は5’側と3’側の二つの断片が生じ、これらは速やかに分解されるはずです。しかし、実際には3’側の断片が分解されずに細胞内に安定して残存することがあります 26。もし、RT-qPCRのプライマー(増幅する領域を指定する短いDNA断片)が、この安定な3’断片の領域を増幅するように設計されていた場合、たとえ遺伝子全体としては機能しなくなっていても、RT-qPCRではmRNAが減っていないように見えてしまいます。その結果、研究者は効果的なsiRNAを「効果なし」と判断し、貴重な試薬や時間を無駄にしてしまうのです 26。

この罠を回避するための戦略は明確です。RT-qPCRのプライマーは、siRNAが標的とする切断部位を挟み込むように設計するのが最も確実な方法です。これが技術的に困難な場合は、切断部位よりも5’上流の領域を増幅するようにプライマーを設計すべきです 26。

最終的に、RNAi実験の成功を判断する際には、階層的な思考が求められます。RT-qPCRは中間生成物であるmRNAを測定する迅速な方法ですが、最終的な機能を持つのはタンパク質です。したがって、可能であれば必ずウェスタンブロッティングでタンパク質レベルの減少を確認することが、最も信頼性の高い結論を得るための鍵となります 24。

Chapter 4: siRNA vs. shRNA: Choosing the Right Tool for the Job – 一過性か、安定的か?最適なツールの選び方

RNAiを利用して遺伝子をノックダウンする際、研究者には主に二つの選択肢があります。一つはこれまで述べてきたsiRNA、もう一つは**shRNA(short hairpin RNA)**です。両者は最終的に同じRNAi経路を利用して遺伝子をサイレンシングしますが、その構造、作用機序、そして最適な用途において重要な違いがあります。研究目的を達成するためには、これらの違いを理解し、適切なツールを選択することが不可欠です。

4.1. Key Differences in Structure and Mechanism

二つのツールの最も根本的な違いは、細胞に導入される分子の形態と、それがどのようにして活性型のsiRNAになるかという点にあります。

- siRNA(直接的なアプローチ): siRNAは、化学的に合成された20〜25塩基対の完成した二本鎖RNAです。これを直接細胞質に導入すると、細胞内のDicerやRISCに速やかに取り込まれ、直ちにサイレンシング活性を発揮します。これは、いわば「すぐに使える完成品」を細胞に届けるアプローチです 16。

- shRNA(間接的な、細胞工場アプローチ): shRNAは、siRNAそのものではなく、shRNAを作り出すための設計図が書き込まれたDNAベクター(プラスミドやウイルス)として細胞に導入されます。このベクターは細胞の核に運ばれ、細胞自身の転写機構によって、一本の長いRNA鎖として転写されます。このRNA鎖は、分子内で相補的な配列が結合することで、特徴的なヘアピン状の構造(short hairpin)を形成します。このshRNA前駆体は、まず核内でDroshaという酵素によって部分的にプロセシングされ、細胞質に輸送された後、最終的にDicerによってヘアピンループ部分が切断され、機能的なsiRNA二本鎖が生成されます。これは、細胞という「工場」に「設計図」を提供し、サイレンシングツールを内部で生産させるアプローチと言えます 4。

4.2. A Decision-Making Framework for Researchers

siRNAとshRNAのどちらを選択するかは、主に「ノックダウン効果をどのくらいの期間持続させたいか」と「対象となる細胞の種類」という二つの要因によって決まります。

Duration of Knockdown

- 一過性(数日間)のノックダウンが必要な場合 → siRNAを選択

siRNA分子は、細胞分裂のたびに娘細胞へ均等に分配され、濃度が希釈されていきます。また、細胞内のヌクレアーゼによって徐々に分解されるため、その効果は通常2〜7日程度しか持続しません。したがって、遺伝子機能の一時的な影響を迅速に評価したい場合や、ハイスループットスクリーニングのように多数の遺伝子を短期間で解析する実験にはsiRNAが最適です 16。 - 安定的・長期間(数週間〜永続的)のノックダウンが必要な場合 → shRNAを選択

shRNAベクター(特にレンチウイルスなどのウイルスベクター)は、宿主細胞のゲノムに組み込まれる能力を持ちます。一度ゲノムに組み込まれると、その設計図は細胞分裂後も娘細胞に受け継がれ、継続的にshRNAを生産し続けます。これにより、特定の遺伝子が恒久的に抑制された「安定ノックダウン細胞株」を樹立することが可能になります。長期的な表現型の観察や、動物個体を用いたin vivoでの研究、疾患モデルの作製などにはshRNAが不可欠です 29。

Cell Type and Delivery

- トランスフェクションが容易な細胞株(例:HeLa, HEK293)の場合 → siRNAが簡便

多くの不死化細胞株は、脂質ベースの試薬を用いたトランスフェクションで比較的容易にsiRNAを導入できます。この場合、操作が簡便で迅速なsiRNAが第一選択肢となります 16。 - トランスフェクションが困難な細胞(例:初代細胞、浮遊細胞、幹細胞)の場合 → shRNA(ウイルスベクター)が有効

神経細胞や免疫細胞などの初代細胞や、白血病細胞などの浮遊細胞は、一般的なトランスフェクション試薬では導入効率が非常に低いことが知られています。このような「導入困難細胞」に対しては、ウイルスの感染能力を利用して遺伝子を導入するshRNAのウイルスベクター(レンチウイルスやアデノ随伴ウイルスなど)が、ほぼ唯一の有効な手段となります 31。

4.3. Comparative Analysis of Advantages and Disadvantages

siRNAとshRNAの選択は、単純な優劣ではなく、実験目的に応じたトレードオフの関係にあります。その特性を以下の表にまとめます。

Table 1: Comparison of siRNA and shRNA

| 特徴 | siRNA | shRNA |

| 構造 | 二本鎖RNA (20-25 bp) | ヘアピン構造を持つ一本鎖RNA (~70 nt) |

| 由来 | 化学合成(外因性) | DNAベクターから転写(内因性プロセシング) |

| プロセシング | 細胞質で直接Dicer/RISCへ | 核内で転写・Drosha処理後、細胞質でDicer処理 |

| 導入方法 | トランスフェクション(脂質試薬、電気穿孔法) | トランスフェクション(プラスミド)、形質導入(ウイルス) |

| 効果持続期間 | 一過性 (2-7日間) | 安定的・長期間(永続的な場合も) |

| 利点 | 迅速、ハイスループット向き、ゲノム挿入リスクなし | 安定ノックダウン、導入困難細胞やin vivoに最適、誘導発現が可能 |

| 欠点 | 効果が一時的、導入困難な細胞がある、繰り返し導入が必要 | ベクター構築が煩雑、ゲノム挿入変異のリスク、RNAi機構を飽和させる可能性 |

The Hidden Cost of Stability

shRNAが提供する「安定発現」という強力な利点には、見過ごされがちな「隠れたコスト」が伴います。それは、より複雑なオフターゲット効果のリスクです。shRNAベクターに用いられる強力なプロモーターは、shRNAを過剰に生産させることがあります。これにより、細胞が本来持っているDicerやRISCといったRNAi機構のリソースが飽和状態に陥り、正常なmiRNAの機能を阻害してしまう可能性があります 31。

さらに、shRNAは細胞内で多段階のプロセシングを経て初めて機能するため、その過程で予期せぬ副産物が生じたり、Dicerによる切断位置が不正確になったりする可能性があります。これに対し、siRNAは化学的に精密に合成された分子であるため、このようなプロセシングに起因するばらつきがありません。実際、同じ遺伝子を標的としたsiRNAとshRNAのスクリーニング結果の相関が非常に低いという報告もあり、shRNAの方がより多くのオフターゲット効果に晒されるリスクがあることが示唆されています 31。

このことは、shRNAを用いた実験結果、特に大規模なスクリーニングの結果を解釈する際には、細心の注意が必要であることを意味します。shRNAで得られた重要な知見は、必ずsiRNAやCRISPRなど、異なる原理の技術を用いて再検証(バリデーション)することが、科学的な信頼性を確保する上で極めて重要です。

Chapter 5: The Forefront of siRNA Therapeutics: Approved Drugs and Future Outlook – 治療薬としてのsiRNA:現状と未来

RNAiの発見からわずか20年余りで、siRNAは基礎研究のツールという枠を超え、実際に患者の治療に使われる「医薬品」へと飛躍的な進化を遂げました。この章では、siRNA医薬が直面した課題とそれを克服した技術革新、そして現在承認されている代表的な薬剤、さらに未来の展望について詳述します。

5.1. Challenges and Breakthroughs in siRNA Drug Development

siRNAを医薬品として応用する道のりは、決して平坦ではありませんでした。実験室の培養皿の上では絶大な効果を発揮するsiRNAも、生体内、特に血中に投与されると、いくつかの深刻な課題に直面します。

- 「裸の」siRNAが抱える問題点:

- 不安定性: 未修飾の「裸の」siRNAは、血液中に豊富に存在するヌクレアーゼ(核酸分解酵素)によって、数分以内に分解されてしまいます 34。

- 低い細胞への到達率: siRNAは比較的分子が大きく、またリン酸骨格に由来する負の電荷を帯びているため、細胞膜を効率的に通過することができません 34。

- 免疫応答の誘発: 体は二本鎖RNAをウイルスのサインと認識することがあり、意図しない免疫応答を引き起こしてしまうリスクがありました 1。

これらの課題を克服し、siRNAを「薬」として成立させたのが、二つの画期的な技術革新でした。

- ブレークスルー1:化学修飾による分子の安定化

科学者たちは、siRNA分子そのものを化学的に「武装」させる方法を開発しました。RNAを構成するリボースの2’位の水酸基をメトキシ基(2′-O-methyl)やフッ素(2′-fluoro)に置換したり、リン酸結合を硫黄に置き換えたホスホロチオエート結合を導入したりすることで、ヌクレアーゼによる分解への耐性を劇的に向上させ、免疫応答のリスクを低減させることに成功したのです 35。現在承認されている全てのsiRNA医薬には、このような化学修飾が施されています。 - ブレークスルー2:デリバリー技術(DDS)の革命

siRNAを標的の臓器、特に肝臓に効率的かつ安全に送り届けるための**ドラッグデリバリーシステム(DDS)**の開発が、臨床応用の最大の鍵となりました。

- 脂質ナノ粒子(LNP: Lipid Nanoparticle): siRNAを脂質の微小な「カプセル」に封入する技術です。LNPは、血中でのsiRNAの分解を防ぎ、肝臓の細胞に取り込まれやすくする役割を果たします。この技術は、世界で初めて承認されたsiRNA医薬であるパチシラン(Patisiran)で採用され、siRNA医薬時代の幕開けを告げました 4。

- GalNAc(ガルナック)コンジュゲート: LNPに続く、真のゲームチェンジャーとなった技術です。これは、N-アセチルガラクトサミン(GalNAc)という糖分子を3つ、化学修飾したsiRNAに直接結合させるものです。肝細胞の表面には、このGalNAcと特異的に結合するアシアロ糖タンパク質受容体(ASGPR)が大量に発現しています。血中に投与されたGalNAc結合siRNAは、この受容体を介して、まるで「宛名ラベル」が貼られた郵便物のように、極めて効率的に肝細胞にだけ取り込まれます 34。この技術の登場により、静脈内投与が必要だったLNP製剤に対し、患者の負担が少ない皮下注射が可能となり、その後のsiRNA医薬開発を爆発的に加速させました 35。

5.2. siRNA Therapeutics in the Clinic: Case Studies of Approved Drugs

これらの技術革新を基盤として、これまで有効な治療法がなかった希少疾患や、多くの患者が苦しむ生活習慣病に対する画期的なsiRNA医薬が次々と誕生しています。

- パチシラン(販売名:オンパットロ®)

- 対象疾患: 遺伝性トランスサイレチン(TTR)アミロイドーシス。TTRというタンパク質が異常な構造となって神経などに沈着し、末梢神経障害などを引き起こす希少遺伝性疾患です 4。

- 作用機序: 肝臓での TTR 遺伝子のmRNAをサイレンシングし、原因となるTTRタンパク質の産生そのものを抑制します 4。

- デリバリー技術: LNP。3週間に1回の静脈内投与で用いられます 4。

- 臨床効果: APOLLO試験において、プラセボ群と比較して神経障害の進行を有意に抑制し、患者のQOL(生活の質)を改善することが示されました 39。

- 主な副作用: 投与時反応(Infusion-related reaction)、ビタミンA欠乏などが報告されています 40。

- ギボシラン(販売名:ギブラーリ®)

- 対象疾患: 急性肝性ポルフィリン症(AHP)。ヘム合成経路の酵素異常により、神経毒性を持つ中間代謝物が蓄積し、激しい腹痛などの急性発作を繰り返す希少遺伝性疾患です 46。

- 作用機序: ヘム合成の律速酵素である ALAS1 遺伝子のmRNAを肝臓でサイレンシングし、毒性中間体(ALAおよびPBG)の産生を抑制します 37。

- デリバリー技術: GalNAcコンジュゲート。月1回の皮下注射で投与されます 37。

- 臨床効果: ENVISION試験において、年間発作回数をプラセボ群と比較して平均74%減少させることが示されました 46。

- 主な副作用: 肝機能障害、腎機能障害、注射部位反応などが報告されています 48。

- ルマシラン(販売名:オクスルモ®)

- 対象疾患: 原発性高シュウ酸尿症I型(PH1)。シュウ酸の過剰産生により、腎結石や腎不全を引き起こす希少遺伝性疾患です 50。

- 作用機序: シュウ酸産生の上流に位置するグリコール酸オキシダーゼ(GO)をコードする HAO1 遺伝子のmRNAをサイレンシングし、シュウ酸の産生を抑制します 52。

- デリバリー技術: GalNAcコンジュゲート。皮下注射で投与されます 53。

- 臨床効果: ILLUMINATE試験において、小児から成人まで全ての年齢層で、尿中および血漿中のシュウ酸値を正常またはほぼ正常レベルまで持続的に低下させることが示されました 51。

- 主な副作用: 主に軽度かつ一過性の注射部位反応が報告されています 51。

- インクリシラン(販売名:レクビオ®)

- 対象疾患: 高コレステロール血症。特にスタチンで効果不十分な患者が対象となります 38。

- 作用機序: LDL受容体の分解を促進する PCSK9 遺伝子のmRNAをサイレンシングします。PCSK9タンパク質が減少すると、肝細胞表面のLDL受容体が増加し、血中の悪玉コレステロール(LDL-C)の取り込みが促進されます 38。

- デリバリー技術: GalNAcコンジュゲート。初回投与後、年2回の皮下注射という画期的な投与スケジュールを実現しました 38。

- 臨床効果: 臨床試験において、LDL-Cを50%以上、強力かつ持続的に低下させることが示されました 38。

これらの成功は、siRNA医薬が、従来の低分子医薬や抗体医薬とは全く異なる作用機序を持つ、新しい治療パラダイムを確立したことを意味します。従来の薬が「機能しているタンパク質に結合して阻害する」のに対し、siRNAは「タンパク質が作られる前の設計図コピー(mRNA)を破壊する」ことで作用します。これにより、これまで創薬の標的とすることが困難だった「アンドラッガブル(創薬不能)」なタンパク質も、理論上は全て治療標的とすることが可能になり、創薬の可能性を大きく広げました。

Table 2: Major Approved siRNA Therapeutics

| 販売名 (一般名) | 標的遺伝子 | 対象疾患 | デリバリー技術 | 投与方法 |

| オンパットロ® (パチシラン) | TTR | 遺伝性TTRアミロイドーシス | LNP | 静脈内投与 |

| ギブラーリ® (ギボシラン) | ALAS1 | 急性肝性ポルフィリン症 | GalNAc | 皮下注射 |

| オクスルモ® (ルマシラン) | HAO1 | 原発性高シュウ酸尿症I型 | GalNAc | 皮下注射 |

| レクビオ® (インクリシラン) | PCSK9 | 高コレステロール血症 | GalNAc | 皮下注射 |

| アムヴトラ® (ブトリシラン) | TTR | 遺伝性TTRアミロイドーシス | GalNAc | 皮下注射 |

5.3. Latest Research Trends: Beyond the Liver

GalNAc技術の成功により、肝臓を標的とするsiRNA医薬の開発は大きく前進しました。現在の研究開発における次なる大きなフロンティアは、肝臓以外の臓器、すなわち「エクストラヘパティック(Extra-hepatic)」な組織を標的とすることです 36。

- 中枢神経系(CNS)への挑戦:

- 課題: アルツハイマー病やパーキンソン病などの中枢神経系疾患の治療における最大の障壁は、**血液脳関門(BBB)**です。BBBは脳を保護するための強力なバリアであり、ほとんどの薬剤(siRNAを含む)の脳内への移行を阻害します 55。

- 新たな戦略: この障壁を突破するため、髄腔内投与のような直接投与法のほか、BBBを通過できるように設計された新規ナノ粒子や、脳の神経細胞に存在する受容体に結合するペプチドや抗体をsiRNAに結合させる技術などが精力的に研究されています 57。

- 肺・がんへの挑戦:

- 機会: 肺がんや喘息、COPDといった肺疾患に対しては、吸入による局所投与が有望なアプローチです。薬剤を直接患部に届けることで、全身への副作用を抑えつつ、より少ない投与量で効果を得られる可能性があります 61。

- 新たな戦略: エアロゾル化に適したナノ粒子製剤の開発や、がん組織に選択的に集積する性質を持つDDSの開発が進められています。がん研究では、Kras や c-myc といった主要ながん遺伝子を標的としたsiRNAが、前臨床試験で有望な結果を示しています 64。

5.4. Conclusion and Future Perspectives

siRNAの物語は、ペチュニアの白い花という偶然の発見から始まり、ノーベル賞受賞という科学的栄誉を経て、今や多くの患者を救う画期的な医薬品クラスへと昇華しました。その道のりは、分子生物学の深い理解と、化学、薬学、そしてナノテクノロジーといった異分野の知見が融合した、まさに科学の進歩そのものを体現しています。

特に、siRNAを安定化させる化学修飾と、標的臓器へ正確に送り届けるDDSの開発が、臨床応用を実現するための決定的な鍵であったことは間違いありません。肝臓を標的とするGalNAc技術の成功は、その後のsiRNA医薬開発のロードマップを明確に示しました。

今後の展望は、肝臓という最初の成功の地を越え、中枢神経系、肺、がん、さらには心臓や腎臓といった、より多様な臓器へとsiRNAの治療効果を届けることにあります。デリバリー技術のさらなる革新が進めば、これまで治療法がなかった数多くの疾患に対して、遺伝子レベルで根本的な治療介入を行うという、真の精密医療(プレシジョン・メディシン)が実現する日もそう遠くはないでしょう。siRNAは、生命科学と医療の未来を切り拓く、無限の可能性を秘めた分子なのです。

引用文献

- What is siRNA? A Guide to RNA Interference Technology – Patsnap Synapse, 11月 2, 2025にアクセス、 https://synapse.patsnap.com/article/what-is-sirna-a-guide-to-rna-interference-technology

- What is RNA Interference? | Ask a Scientist – Thermo Fisher Scientific, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.thermofisher.com/blog/ask-a-scientist/what-is-rnai/

- Press release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006 – NobelPrize.org, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2006/press-release/

- How siRNA Works: Mechanism & Delivery Explained – BOC Sciences, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.bocsci.com/research-area/how-sirna-works-mechanism-applications-and-delivery-challenges.html

- RNA interference (RNAi) | Research Starters – EBSCO, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ebsco.com/research-starters/health-and-medicine/rna-interference-rnai

- RNA Interference: Looking Back at the 2006 Nobel Prize – Oxford Global, 11月 2, 2025にアクセス、 https://oxfordglobal.com/discovery-development/resources/rna-interference-looking-back-at-the-2006-nobel-prize

- RNA Intereference: A powerful laboratory tool and its therapeutic implications – PMC – NIH, 11月 2, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2808393/

- RNA interference – Wikipedia, 11月 2, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_interference

- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006 – Popular information – NobelPrize.org, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2006/popular-information/

- Andrew Fire shares Nobel Prize for discovering how double-stranded RNA can switch off genes – Stanford Medicine, 11月 2, 2025にアクセス、 https://med.stanford.edu/news/all-news/2006/10/andrew-fire-shares-nobel-prize-for-discovering-how-double-stranded-rna-can-switch-off-genes.html

- Andrew Z. Fire – Nobel Lecture, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/fire_lecture.pdf

- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006 – Advanced information – NobelPrize.org, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2006/advanced-information/

- siRNA Design Guidelines | Technical Bulletin #506 | Thermo Fisher Scientific – US, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.thermofisher.com/us/en/home/references/ambion-tech-support/rnai-sirna/general-articles/-sirna-design-guidelines.html

- siRNAs and shRNAs: Tools for Protein Knockdown by Gene Silencing – Labome, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.labome.com/method/siRNAs-and-shRNAs-Tools-for-Protein-Knockdown-by-Gene-Silencing.html

- Guidelines for the selection of highly effective siRNA sequences for mammalian and chick RNA interference – PubMed Central, 11月 2, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC373388/

- siRNA – Applications – Horizon Discovery, 11月 2, 2025にアクセス、 https://horizondiscovery.com/en/applications/rnai/sirna-applications

- siRNA Design Tool – Eurofins Genomics, 11月 2, 2025にアクセス、 https://eurofinsgenomics.eu/en/ecom/tools/sirna-design/

- Guidelines for transfection of siRNA – QIAGEN, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.qiagen.com/us/knowledge-and-support/knowledge-hub/bench-guide/transfection/guidelines-for-transfection/guidelines-for-transfection-of-sirna

- siRNA Transfection Protocol – Santa Cruz Biotechnology, 11月 2, 2025にアクセス、 https://datasheets.scbt.com/siRNA_protocol.pdf

- Transfecting siRNA using Lipofectamine™ RNAiMAX Pin Liu, 2017, 11月 2, 2025にアクセス、 https://pharm.ucsf.edu/sites/pharm.ucsf.edu/files/xinchen/media-browser/siRNA%20Transfection%20using%20RNAiMAX.pdf

- siRNA Lipofection Protocol using Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent – GenScript, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.genscript.com/gsfiles/techfiles/siRNA_Lipofection_Protocol.pdf?2024193780

- Stealth/siRNA Transfection Protocol Lipofectamine 2000 | Thermo Fisher Scientific – US, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.thermofisher.com/us/en/home/references/protocols/cell-culture/transfection-protocol/stealth-sirna-transfection-lipofectamine.html

- siRNA Transfection Protocol – YouTube, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=P-TVDe4OrpM

- Top three tips for troubleshooting your RNAi experiment – Horizon Discovery, 11月 2, 2025にアクセス、 https://horizondiscovery.com/en/blog/2019/top-three-tips-for-troubleshooting-your-rnai-experiment

- Performing appropriate RNAi control experiments – QIAGEN, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.qiagen.com/us/knowledge-and-support/knowledge-hub/bench-guide/transfection/guidelines-for-transfection/performing-appropriate-rnai-control-experiments

- Detection of siRNA induced mRNA silencing by RT-qPCR …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2850347/

- Hallmarks of good RT-qPCR measurements in a successful knockdown experiment, 11月 2, 2025にアクセス、 https://horizondiscovery.com/en/blog/2025/hallmark-good-rt-qpcr-measurements

- Western blot analysis detection of the siRNA knockdown efficiency of… – ResearchGate, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/figure/Western-blot-analysis-detection-of-the-siRNA-knockdown-efficiency-of-PRAF2-A_fig2_365044615

- What Is shRNA? How It Differs from siRNA in Gene Knockdown – Patsnap Synapse, 11月 2, 2025にアクセス、 https://synapse.patsnap.com/article/what-is-shrna-how-it-differs-from-sirna-in-gene-knockdown

- How to Distinguish between siRNA, shRNA, and miRNA – CD Genomics, 11月 2, 2025にアクセス、 https://rna.cd-genomics.com/resource/how-to-distinguish-sirna-shrna-mirna.html

- siRNA vs shRNA – applications and off-targeting | siTOOLs Biotech Blog, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.sitoolsbiotech.com/blog/sirna-vs-shrna-applications-and-off-targeting

- What criteria should one use in choosing between siRNA versus shRNA for their studies?, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.qiagen.com/us/resources/faq/2771

- Short Hairpin RNA (shRNA): Design, Delivery, and Assessment of Gene Knockdown – NIH, 11月 2, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3679364/

- New breakthroughs in siRNA therapeutics expand the drug pipeline …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.cas.org/resources/cas-insights/sirna-therapeutics

- Advances in siRNA therapeutics and synergistic effect on siRNA activity using emerging dual ribose modifications – Taylor & Francis Online, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15476286.2022.2052641

- Recent advances in nanoparticulate RNA delivery systems – PNAS, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2307798120

- Givosiran: a targeted treatment for acute intermittent porphyria – PMC – NIH, 11月 2, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11665593/

- Inclisiran: Uses, Interactions, Mechanism of Action | DrugBank Online, 11月 2, 2025にアクセス、 https://go.drugbank.com/drugs/DB14901

- Onpattro™ (Patisiran), 11月 2, 2025にアクセス、 https://arci.org/wp-content/uploads/2018/11/Patisiran-Infosheet-V3-posted-Nov-1-.pdf

- NDA 210922 – Patisiran – Cross-Discipline … – accessdata.fda.gov, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2018/210922Orig1s000MultiR.pdf

- Onpattro (Patisiran): Uses, Side Effects, Interactions, Pictures, Warnings & Dosing – WebMD, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.webmd.com/drugs/2/drug-175843/onpattro-intravenous/details

- APOLLO Phase 3 Clinical Study Results for Hereditary Transthyretin-Mediated Amyloidosis, 11月 2, 2025にアクセス、 https://checkrare.com/apollo-phase-3-clinical-study-results-for-investigational-rnai-therapeutic-patisiran-in-the-new-england-journal-of-medicine/

- FULL PRESCRIBING INFORMATION – accessdata.fda.gov, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210922s000lbl.pdf

- Patisiran: Side Effects, Uses, Dosage, Interactions, Warnings – RxList, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.rxlist.com/patisiran/generic-drug.htm

- Patisiran Side Effects: Common, Severe, Long Term – Drugs.com, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.drugs.com/sfx/patisiran-side-effects.html

- Alnylam Presents Positive Complete Results from ENVISION Phase 3 Study of Givosiran, an Investigational RNAi Therapeutic for the Treatment of Acute Hepatic Porphyria, 11月 2, 2025にアクセス、 https://investors.alnylam.com/press-release?id=23696

- GIVLAARI® (givosiran) Treatment Brochure – Alnylam Assist, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.alnylamassist.com/sites/default/files/pdfdownloads/givlaari-givosiran-treatment-brochure.pdf

- Givosiran: Uses, Interactions, Mechanism of Action | DrugBank Online, 11月 2, 2025にアクセス、 https://go.drugbank.com/drugs/DB15066

- 212194Orig1s000 | FDA, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2019/212194Orig1s000Lbl.pdf

- Mechanism of Action | OXLUMO® (lumasiran), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.oxlumohcp.com/how-oxlumo-works

- Long-term lumasiran therapy final results from a Phase 2 open-label extension study in primary hyperoxaluria | Nephrology Dialysis Transplantation | Oxford Academic, 11月 2, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/ndt/advance-article/doi/10.1093/ndt/gfaf188/8261537

- Lumasiran: a potential therapy for the management of primary hyperoxaluria type 1? An editorial – NIH, 11月 2, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10389315/

- Efficacy and safety of lumasiran for infants and young children with primary hyperoxaluria type 1: 30-month analysis of the phase 3 ILLUMINATE-B trial – Frontiers, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics/articles/10.3389/fped.2024.1392644/full

- Alnylam Presents Positive Phase 3 Results from ILLUMINATE-A Study of Lumasiran, an Investigational RNAi Therap, 11月 2, 2025にアクセス、 https://investors.alnylam.com/press-release?id=24906

- Research Progress on Nasal Delivery of siRNA Nanocarrier Systems for the Treatment of Neurodegenerative Diseases – MDPI, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/1999-4923/17/11/1407

- Delivery of small-interfering RNA (siRNA) to the brain – ResearchGate, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/24427016_Delivery_of_small-interfering_RNA_siRNA_to_the_brain

- Lipopeptide Delivery of siRNA to the Central Nervous System – PMC, 11月 2, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6684241/

- Intraventricular Delivery of siRNA Nanoparticles to the Central Nervous System., 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.semanticscholar.org/paper/Intraventricular-Delivery-of-siRNA-Nanoparticles-to-Shyam-Ren/1d3abd2be5cc1133c198d9613234ab3468a4589e

- (PDF) Direct CNS Delivery of siRNA Mediates Robust Silencing in Oligodendrocytes, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/23674773_Direct_CNS_Delivery_of_siRNA_Mediates_Robust_Silencing_in_Oligodendrocytes

- Novel siRNA delivery strategy: a new “strand” in CNS translational medicine? – PMC, 11月 2, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11113879/

- Pulmonary siRNA delivery for lung disease: Review of recent progress and challenges, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/346801037_Pulmonary_siRNA_delivery_for_lung_disease_Review_of_recent_progress_and_challenges

- siRNA Delivery to the Lung: What’s New? – PMC – PubMed Central, 11月 2, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4160355/

- Development of Small RNA Delivery Systems for Lung Cancer Therapy – MDPI, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/1422-0067/16/3/5254

- Small RNA combination therapy for lung cancer – PNAS, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1412686111

- siRNA Conjugated Nanoparticles—A Next Generation Strategy to Treat Lung Cancer – MDPI, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/1422-0067/20/23/6088

- Functional polyesters enable selective siRNA delivery to lung cancer over matched normal cells | PNAS, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1606886113