私たちが「指を動かそう」と考え、その思考が「動き」という物理的な現象に変換されるとき、私たちの体の中では驚くほど精密な情報伝達が行われています。脳から発せられた電気信号は、脊髄を下り、運動ニューロン(運動神経)という長いケーブルを伝わって、目的地である筋肉に到達します。

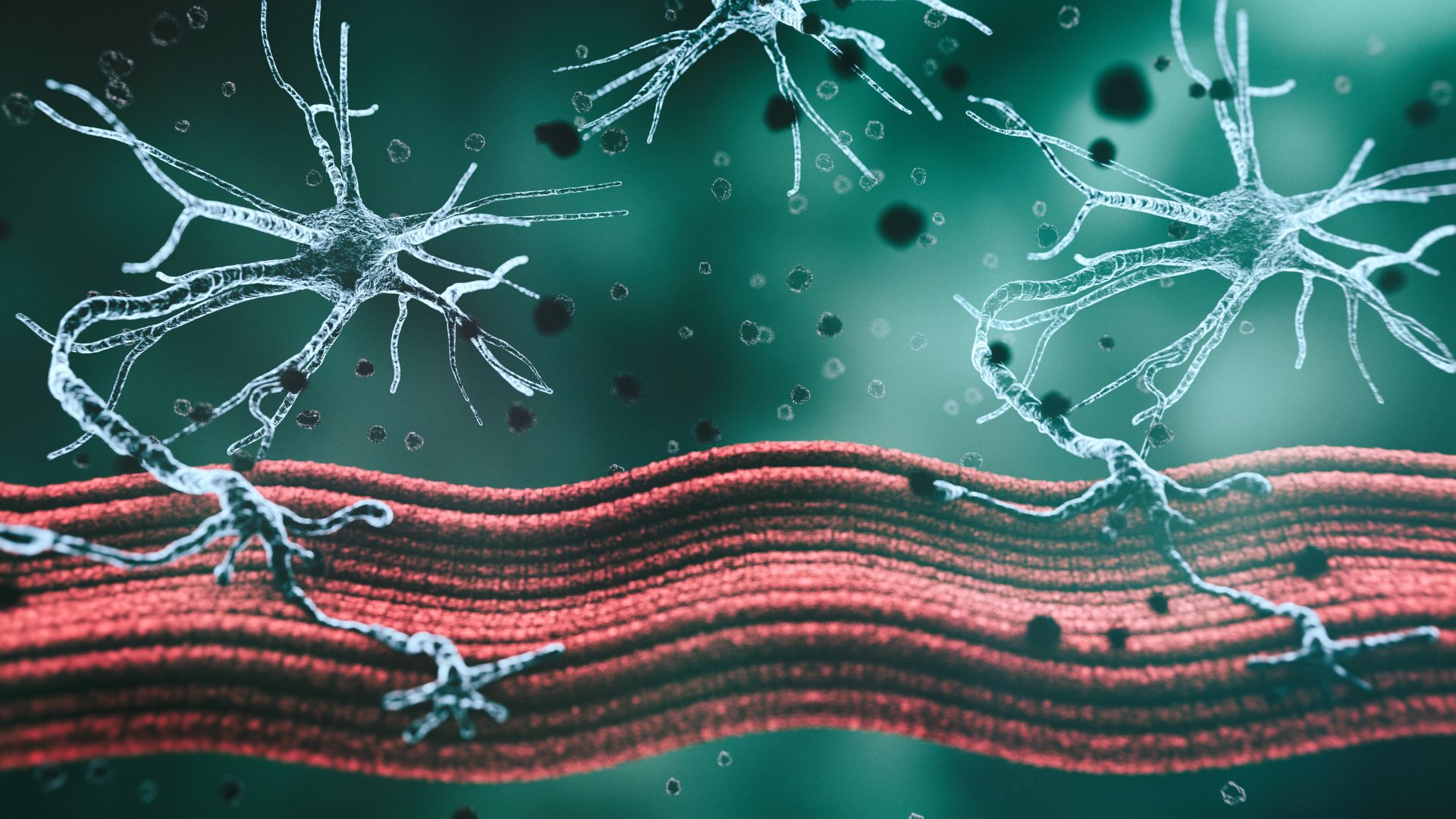

しかし、神経と筋肉は物理的に融合しているわけではありません。そこには微細な隙間が存在します。この、神経系からの「指令」を筋肉へと確実に伝えるための、生体内で最も重要かつ特殊化された接続点こそが、「神経筋接合部(Neuromuscular Junction: NMJ)」です 1。

本レポートでは、この神経筋接合部(NMJ)の基本的な定義と構造から、信号が伝わる詳細な分子メカニズム、その機能が解明されてきた科学史的な大発見、そして重症筋無力症(MG)や筋萎縮性側索硬化症(ALS)、さらには「老化(サルコペニア)」といった現象にまで、NMJがどのように関わっているのかを、最新の海外文献に基づき、網羅的に「一挙解説」します。

第1部:神経筋接合部(NMJ)入門 – 思考が「動き」に変わる場所

1.1. 神経筋接合部とは何か?:脳と筋肉をつなぐ「最後の関所」

NMJは、運動ニューロンの神経終末(末端)と、骨格筋の筋線維との間に形成される、高度に特殊化された「化学シナプス」の一種です 1。シナプスとは、神経細胞同士、あるいは神経細胞と他の細胞(この場合は筋細胞)が情報を伝達するために形成する接続構造を指します。

NMJの唯一かつ最大の使命は、運動ニューロンを伝わってきた電気信号を、確実かつ迅速に筋線維に伝え、筋肉の収縮を引き起こすことです 2。この接続がなければ、私たちは意志で体を動かすことも、呼吸をすることも、姿勢を維持することさえできません 1。

NMJの基本構造 – 「三重構造シナプス」

かつてNMJは、信号を送る「神経」と、それを受ける「筋肉」の二者間の接続と考えられていました。しかし、現在の理解では、以下の3つの要素が不可欠な「三重構造シナプス(Tripartite Synapse)」として機能することがわかっています 5。

- シナプス前部 (Presynaptic Terminal):

運動ニューロンの軸索の末端部であり、「ターミナル・ブートン」とも呼ばれます 7。この内部は、無数の小さな袋「シナプス小胞」で満たされています。一つ一つの小胞には、神経伝達物質である**アセチルコリン(ACh)**が数千分子単位で充填されています 7。 - シナプス後部 (Postsynaptic Membrane):

筋肉側の細胞膜(筋膜)が、AChを受け取るために特殊化した領域です。「運動終板」とも呼ばれます 2。その最大の特徴は、「接合部ヒダ(Junctional Folds)」と呼ばれる、アコーディオンの蛇腹のような深いヒダ状の構造です 8。 - ターミナルシュワン細胞 (Terminal Schwann Cells):

シナプス前部(神経終末)全体を上から覆うように存在する、特殊なグリア細胞(神経系の支持細胞)です 3。かつては単なる絶縁体と考えられていましたが、現在ではNMJの形成、維持、そして損傷後の修復に積極的に関与する、第三の重要な構成要素として認識されています 6。

これらシナプス前部と後部の間には、「シナプス間隙」と呼ばれる約50nm(ナノメートル、1mmの2万分の1)という非常に狭い隙間があり、AChはこの隙間を横切って受容体へと到達します 8。

NMJの最大の特徴:高い「伝達の安全率」

NMJは、中枢神経系(脳)のシナプスとは根本的に異なる特徴を持っています。それは、伝達の信頼性が極めて高いことです。脳のシナプスの多くは、信号が伝わったり伝わらなかったりする「確率的」なものですが、NMJは「1回の神経信号で、必ず1回の筋収縮を引き起こす」ように設計されています。

この確実性を担保するのが「伝達の安全率(Safety Factor)」の高さです 2。通常、1回の神経信号で放出されるAChの量は、筋肉を収縮させるのに必要な最低限の量を遥かに上回っています。

この高い安全率を物理的に保証しているのが、前述の「接合部ヒダ」という形態です。このヒダ構造は、限られた接続面積の中で、シナプス後部の表面積を劇的に増大させます 7。そして、AChを受け取る受容体(アセチルコリン受容体)は、このヒダの「頂上」部分に超高密度で配置されています 2。この構造により、放出されたAChが受容体に衝突する確率が最大化され、非常に大きな応答(終板電位)を確実に生み出すことができるのです。

一方で、この精巧で重要な構造は、多くの疾患や毒物の標的ともなります。重症筋無力症(MG)、ランバート・イートン筋無力症候群(LEMS)、そしてボツリヌス中毒などは、すべてNMJの特定の機能が障害されることで発症します 2。

1.2. 信号伝達の分子メカニズム:「アセチルコリン」が引き起こす収縮の連鎖

NMJにおける信号伝達は、わずか数ミリ秒(1000分の数秒)のうちに完了する、一連の精密なステップで構成されます 2。

ステップ1:電気信号の到達

脳からの「動け」という指令が、電気信号(活動電位)として運動ニューロンの軸索を伝わり、シナプス前部の神経終末に到達します 2。

ステップ2:カルシウム(Ca2+)の流入

この電気信号が引き金となり、神経終末の膜にある「電位依存性カルシウムチャネル」が開きます。すると、細胞外から細胞内へ、Ca2+イオンが雪崩れ込むように流入します 2。

ステップ3:アセチルコリン(ACh)の放出

流入したCa2+イオンが、シナプス小胞の表面にあるセンサータンパク質(シナプトタグミンなど)に結合します 10。これを合図に、小胞は神経終末の膜(SNAREタンパク質複合体が関与)へと融合し、内部に蓄えられていたAChをシナプス間隙へと一斉に放出します(この現象をエキソサイトーシスと呼びます) 10。

ステップ4:AChの結合と「終板電位(EPP)」の発生

放出されたAChは、50nmの隙間を瞬時に拡散して横切り 10、シナプス後部(運動終板)の接合部ヒダの頂上に密集している「ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)」に結合します 2。

nAChRは、専門的には「リガンド作動性イオンチャネル」と呼ばれるタンパク質です 12。これは「特定の鍵(リガンド=ACh)が差し込まれると開くドア」のようなものです 8。AChが2分子結合するとチャネル(ドア)が開き、主にナトリウムイオン(Na+)が筋細胞内へと流れ込みます 8。

Na+はプラスの電荷を持っているため、その流入により、筋細胞膜の電位が(マイナスからプラス方向へ)変化します。この局所的な電位変化を「終板電位(End-Plate Potential: EPP)」と呼びます 2。

ステップ5:筋収縮のトリガー

NMJの高い「安全率」のおかげで、このEPPは非常に大きく、筋細胞膜が興奮するための「閾値」を容易に超えます 15。これにより、筋細胞膜全体に新しい電気信号(筋活動電位)が発生し、その興奮が筋線維の内部(T細管)に伝わります 8。最終的に、筋小胞体と呼ばれる内部の貯蔵庫からCa2+が放出され、これが引き金となって筋フィラメント(アクチンとミオシン)が滑り込み、「筋収縮」が起こります 10。

ステップ6:信号の急速な終了

もしAChがシナプス間隙に残り続ければ、筋肉は収縮しっぱなし(痙攣)になってしまいます。これを防ぐため、信号は即座に停止されなければなりません。

ここで重要な役割を果たすのが、「アセチルコリンエステラーゼ(AChE)」という高速分解酵素です 10。AChEはシナプス間隙(特に基底膜)に待機しており、放出されたAChを、受容体に結合している短い時間のうちに、猛烈なスピードでコリンと酢酸に分解します 8。AChが受容体から離れるとチャネルは閉じ、Na+の流入が停止。信号は終了し、筋肉は弛緩(リラックス)の準備に入ります 10。

NMJ:毒物と薬物の宝庫

この一連の精密なステップ(放出、結合、分解)は、生命維持(特に呼吸)に必須です。それゆえに、このプロセスのいずれかの段階を妨害することは、強力な「毒」として作用します。

- ボツリヌス菌の毒素(ボトックスの主成分)は、ステップ3のACh放出(SNAREタンパク質)を阻害し、筋肉を麻痺させます 10。

- クロゴケグモの毒(α-ラトロトキシン)は、逆にAChの放出を強制的に引き起こし、痙攣を誘発します 12。

- 南米の毒矢の毒「クラーレ」は、ステップ4のnAChRに結合してAChの邪魔をし、筋肉を麻痺させます 15。

そして、ステップ6の「信号終了」がいかに重要かは、サリン(Sarin)のような神経ガスの作用機序が示しています 9。サリンは、AChE(分解酵素)を不可逆的に阻害します。これによりAChが分解されなくなり、シナプス間隙に蓄積し続けます。nAChRは過剰に刺激され続け、筋肉は制御不能な痙攣を起こし、最終的には呼吸筋の麻痺によって死に至るのです 9。

逆説的ですが、これらの強力な毒物(例:α-ブンガロトキシン(コブラの毒)、クラーレ)は、NMJの各ステップの機能を解明するための強力な「研究ツール」として、科学の発展に多大な貢献をしてきました 2。

第2部:発見の歴史 – NMJ研究を切り拓いた巨人たち

私たちが今、当たり前のように知っている「AChによる化学伝達」や「量子的放出」といった概念は、一朝一夕に確立されたものではありません。そこには、20世紀の生理学を牽引した二人の巨人の、画期的な発見がありました。

2.1. オットー・レーヴィと「Vagusstoff」:化学伝達の発見

20世紀初頭、科学界は「神経の情報伝達は、電気か、化学か」という大きな論争の最中にありました 17。神経が電気を発することは知られており(ガルヴァーニの「動物電気」 17)、神経同士が直接触れ合って電気的に情報を伝えているという「スパーク(Spark)説」が有力でした。

これに対し、オーストリア(後に米国へ亡命)の薬理学者オットー・レーヴィ(Otto Loewi)は、神経が何らかの化学物質を放出しているのではないかという「スープ(Soup)説」を信じていました。

1921年、レーヴィは、この論争に終止符を打つ、歴史上最もエレガントと呼ばれる実験の一つを行いました 17。

- カエルの心臓を2つ用意しました。一方(ドナー心)は、心拍を遅くする迷走神経(Vagus nerve)を付けたまま、もう一方(レシピエント心)は神経を外しておきます。

- まず、ドナー心の迷走神経を電気刺激します。すると、知られている通り、ドナー心の拍動はゆっくりになりました。

- 次に、このドナー心を満たしていた灌流液(生理食塩水)を採取し、それを神経のないレシピエント心に投与しました。

- すると驚くべきことに、電気刺激も神経もないはずのレシピエント心の拍動も、ドナー心と同様にゆっくりになったのです 17。

この結果は、迷走神経の刺激が何らかの「化学物質」を灌流液中に放出し、その物質が心筋に作用したことを明確に証明しました 17。レーヴィは、この未知の物質を「Vagusstoff(迷走神経物質)」と名付けました 17。

このVagusstoffこそが、イギリスの生理学者ヘンリー・デイル(Sir Henry Dale)が1914年に(薬理学的に)同定していた「アセチルコリン(ACh)」と同一物質であることが後に確認されます 18。レーヴィとデイルは、この「神経インパルスの化学的伝達」の発見により、1936年のノーベル生理学・医学賞を共同受賞しました 18。

この発見は、当初は自律神経系(心臓)におけるものでしたが、デイルらはその後、骨格筋を支配する運動神経の末端、すなわちNMJにおいてもAChが伝達物質として機能していることを突き止め、化学伝達の概念は一気に普遍的なものとなりました 21。

2.2. バーナード・カッツと「量子仮説」:神経伝達の最小単位

レーヴィとデイルによって、神経伝達が「何を(What)」放出するか(ACh)は解明されました。しかし、それが「どのように(How)」放出され、作用するのか、その詳細なメカニズムは謎のままでした。

この謎を解明し、現代のシナプス生理学の礎を築いたのが、ドイツ出身(後に英国へ亡命)の生理学者、サー・バーナード・カッツ(Sir Bernard Katz)です。彼は1950年代から60年代にかけ、カエルのNMJという、大きくて体外に取り出して研究しやすい理想的なモデル系を用いて、一連の画期的な研究を行いました 15。

発見1:微小終板電位(MEPPs)

当時新しかった微小ガラス電極 23 を筋線維の運動終板に刺し、電位を測定していたカッツとポール・ファット(Paul Fatt)は、奇妙な現象に気づきました。神経を全く刺激していない安静時にもかかわらず、ランダムかつ自発的に、「ポツ、ポツ」と、振幅約0.4mV程度の非常に小さな脱分極(電位変化)が記録されたのです 14。

彼らはこれを「微小終板電位(Miniature End-Plate Potentials: MEPPs)」と名付けました 23。

多くの研究者がこれを単なる「ノイズ」として無視したかもしれませんが、カッツらは、この「ノイズ」にこそ本質が隠されていると考えました。彼らは、このMEPPこそが、AChを含む「1つの袋」が自発的に放出された結果生じる、神経伝達の「最小単位」ではないか、という仮説を立てたのです 14。

発見2:「量子(Quantum)」の発見

もしMEPPが「1単位」ならば、神経を刺激したときに起こる大きなEPPは、その「単位」が多数集まったもののはずです。

カッツらは、この仮説を検証するため、意図的にCa2+濃度を極端に下げた(あるいはMg2+を加えた)溶液中でNMJを刺激しました。Ca2+がACh放出に重要であることは当時から示唆されており、これによりAChの放出量を「減らせる」と考えたからです。

その結果は、見事なものでした。刺激によって生じるEPPは、非常に小さくなり、その大きさは「MEPP 1個分」「2個分」「3個分」……という、MEPPの振幅の「整数倍」の値しか取らなかったのです 15。0.6個分や1.5個分といった中途半端な値は、決して観測されませんでした。

「量子仮説(Quantum Hypothesis)」の樹立

これらの証拠から、カッツは神経伝達に関する金字塔「量子仮説」を提唱しました 15。

- 神経伝達物質(ACh)は、「量子(Quantum)」と呼ばれる不連続な単位(パケット、袋)として、シナプス小胞に詰められて存在している。

- 自発的に発生するMEPPは、この「1量子」がランダムに放出された時の応答である 15。

- 神経が刺激されたときに生じる正常なEPPは、この「量子」が数百個、同時に(同期して)放出された結果の「総和」である 15。

この「量子」の実体は、後に電子顕微鏡によって確認された「シナプス小胞」1個分に相当すると結論づけられました 9。

発見3:カルシウム(Ca2+)の決定的役割

残された最大の謎は、「では、神経の電気信号は、どのようにして数百個もの量子放出を『同時』に起こさせるのか?」という点でした。カッツらは、Ca2+の役割に着目しました 11。

彼らは、Ca2+を完全に除去した溶液中で神経を刺激しても、EPPが全く発生しないことを確認しました 11。

次に行った実験は、そのタイミングの重要性を示しています 11。

- 実験A:神経を刺激した「直後」に、微小電極からCa2+を神経終末に局所的に噴射する。

- 結果:EPPは発生しない。

- 実験B:神経刺激の「直前」に、Ca2+を噴射する。

- 結果:正常なEPPが発生する。

この「カルシウム仮説(Calcium Hypothesis)」 11 は、Ca2+がACh放出に必須であること、そして、そのCa2+は、神経の電気信号(活動電位)が到着した「瞬間」に、その場に存在しなければならない「引き金(トリガー)」であることを決定的に証明しました。

こうして、レーヴィとデイルが「何を(What)」を明らかにしたバトンは、カッツによって「どのように(How)=量子的に、Ca2+依存的に」解明され、NMJ研究は巨視的な現象論から、微視的な定量的科学へと飛躍を遂げたのです。

第3部:NMJの形成と維持 – 精緻な「三重構造シナプス」はいかにして作られるか

カッツらが解明した機能的なNMJは、生物の発生過程において、どのようにしてこれほどまでに精巧に「設計・建築」されるのでしょうか?神経終末は、広大な筋線維の表面の「正しい場所」をどうやって見つけるのか?そして、あの特徴的な「接合部ヒダ」と「AChRの密集」は、いかにして作り上げられるのでしょうか? 26

3.1. シナプス後部形成の「マスター経路」:Agrin-MuSKシグナル

このNMJ形成の謎を解く鍵は、一連の分子シグナル伝達経路にあります。

プレ・パターニング(Pre-patterning):神経が来る前の準備

驚くべきことに、筋線維は運動ニューロンの軸索が到着する前から、将来NMJが形成されるべき場所(筋線維の中央部)に、小規模なAChRクラスターをあらかじめ準備しています 2。この「神経非依存的」な準備段階には、後述するMuSKやRapsynといったタンパク質が必要ですが、神経由来のAgrinは不要であることがわかっています 2。

Agrin-MuSK経路:シナプス形成の「マスター・スイッチ」

やがて運動ニューロンの終末がこのプレ・クラスターに到達すると、神経から「Agrin(アグリン)」というタンパク質が放出されます 28。このAgrinが「マスターシグナル」として働き、シナプス後部の形成と成熟を一気に加速させます 28。

この経路は、以下の主要な分子プレイヤーによる精緻な連鎖反応で構成されています 28:

- Agrin (アグリン) [神経由来]:

神経終末から放出され、シナプス間隙の基底膜(細胞外マトリックス)に蓄積されます 28。 - Lrp4 (エルアールピー・フォー) [筋肉由来]:

筋膜上にある受容体で、Agrinと結合する「アンテナ」の役割を果たします 28。 - MuSK (マスク) [筋肉由来]:

「筋特異的チロシンキナーゼ(Muscle-Specific Kinase)」の略。筋膜上にあり、Lrp4とあらかじめ複合体を形成して待機しています 28。AgrinがLrp4に結合すると、それが引き金となってMuSKが活性化(自己リン酸化)されます 28。

MuSKはNMJ形成に絶対不可欠であり、MuSKを遺伝的に欠損したマウスではNMJが一切形成されず、AChRのプレ・パターニングさえ起こりません 28。 - Dok-7 (ドックセブン) [筋肉由来]:

細胞質内にあるアダプタータンパク質。活性化したMuSKはDok-7を細胞膜直下にリクルートします。するとDok-7は、さらにMuSKの活性を高めるという、強力なポジティブ・フィードバックループを形成し、シグナルを増幅させます 28。 - Rapsyn (ラプシン) [筋肉由来]:

MuSK-Dok-7経路の最終的な指令を受け、AChRを物理的に「束ねる」ためのアンカー(錨)タンパク質です 27。筋膜上を漂っていたAChRをかき集め、シナプス直下の正しい位置に超高密度で固定(クラスタリング)する、実質的な「足場」の役割を担います 27。

このAgrinからRapsynに至る一連の経路は、NMJのシナプス後部を形成・維持するための「マスター経路」です。この経路のどこか一つでも遺伝的な変異(設計図のミス)があると、NMJが正しく形成・維持されず、生まれつきの筋力低下や易疲労性を示す「先天性筋無力症候群(CMS)」を発症することが知られています 2。

3.2. 隠れた調整役:Wntシグナリングの役割

Agrin-MuSK経路は「マスター」ですが、唯一の制御系ではありません。近年、発生過程の様々な場面で重要な役割を果たす「Wnt(ウィント)シグナル」が、NMJ形成においてAgrin-MuSK経路と協調して働く、重要な「調整役」であることが明らかになってきました 29。

Wntタンパク質(例:Wnt4, Wnt11など)は、NMJ形成のあらゆる段階に関与します 29。その機能は、単なる「ON/OFF」ではなく、NMJという精巧な建築物を作るための「資材調達」と「設計図」の両方を提供する、より広範な制御システムとして働きます。

Wntシグナルは、細胞内で少なくとも2つの異なる下流経路を同時に活性化し、NMJ形成を制御します 32。

- カノニカル(β-カテニン)経路:

この経路は、細胞質内のβ-カテニンというタンパク質を安定化させ、核内へ移行させます。核内でβ-カテニンは転写因子として働き、特定の遺伝子のスイッチを入れます 29。NMJにおいては、AChRサブユニット(部品)の遺伝子発現(mRNA)を増加させる役割を持ちます 32。

つまり、これはAChRの「部品の生産量を増やす」指令(=資材調達)です。 - 非カノニカル(PCP)経路:

こちらは遺伝子発現を介さず、細胞の「形」や「極性」を直接制御する経路です。Vangl2といったタンパク質が関与します 32。NMJにおいては、AChRの「物理的なクラスタリング(集合)」と細胞骨格の配置を制御し、さらに運動ニューロンの軸索が正しく伸長し、ターゲット(AChRクラスター)を認識するのを助けます 29。

つまり、これはAChRの「正しい配置図」と、神経の「ガイダンス」(=設計図と施工管理)です。

このように、NMJの形成には、Agrin-MuSK経路という「現場の足場作り」と、Wntシグナルという「資材調達と設計図」の両方が、密接にクロストークしながら(27)働く必要があるのです。

3.3. 第三の構成要素:ターミナルシュワン細胞の重要性

NMJの構造は、第1部で述べたように、神経と筋肉に、第3の要素「ターミナルシュワン細胞(TSC)」が加わった「三重構造シナプス(Tripartite Synapse)」です 3。

長年、TSCは神経終末を覆う受動的な「絶縁体」や「覆い」程度にしか考えられていませんでした。しかし、近年の研究は、TSCがNMJの機能と安定性において、極めて能動的かつ不可欠な役割を担っていることを明らかにしました 6。

この認識の変化は、NMJ研究におけるパラダイムシフトであり、NMJを静的な「接続点」ではなく、神経・筋肉・グリア細胞の3者が絶えずシグナルを交換し合う、動的な「マイクロ・エコシステム(微小生態系)」として捉え直すものです 6。

TSCの具体的な役割は、発生段階や成熟後のマウスでTSCだけを選択的に除去(アブレーション)する実験によって、劇的に明らかになりました 33:

- 形成と成熟における役割:

マウスの胎児期(E12.5)、まさに神経が筋線維に到達する時期にTSCを除去すると、形成されるAChRクラスターが著しく小さく、少なくなりました 33。これは、TSCが神経と筋肉の初期の相互作用を仲介し、シナプスを「成熟」させるために必須であることを示しています 33。 - 維持における役割:

NMJが完全に成熟した後(生後P30)のマウスでTSCを除去すると、数日のうちにNMJは「断片化」し、信号伝達機能が失われていきました 33。これは、TSCがNMJの構造的安定性を「生涯にわたって維持」するために能動的に関与していることを示しています 6。 - 修復(再生)における役割:

もし事故などで末梢神経が損傷(切断)されても、TSCは(神経終末が死んでしまっても)シナプス部位に残り続けます。そして、再生してくる軸索が「元の正しい場所」に寸分違わず戻ってこられるよう誘導する「道しるべ」として働きます 6。 - 発達における役割(シナプス刈り込み):

生まれたばかりの動物では、1つの筋線維に複数の運動ニューロンが接続していますが、発達の過程で「最も強い」1本だけが残り、他は除去(刈り込み)されます。TSCは、この過程で不要になった神経終末を「貪食(ファゴサイトーシス)」、つまり食べて掃除することで、成熟した1対1の接続を確立する手助けをします 34。

このように、TSCはNMJの形成、成熟、維持、修復、そして発達という、あらゆる局面で不可欠な役割を担う、真の第三の構成要素なのです。

第4部:NMJを「見る」技術 – 最新の実験手法

NMJの複雑な構造と機能、そしてその破綻のプロセスは、どのような技術によって解明されてきたのでしょうか?ここでは、NMJ研究を飛躍的に進歩させた3つの主要な実験手法(in vivoイメージング、超解像顕微鏡、in vitro共培養)を紹介します。

4.1. 生きたまま観察する:In vivoイメージングの世界

従来のNMJ研究は、動物から筋肉を取り出し、固定・染色した「死んだ」組織、すなわち「静止画」を観察するのが主流でした。しかし、老化 35 や重症筋無力症 36 のような病態は、「時間と共にどう変化するか」という動的なプロセスです。

なぜNMJは in vivo(生体内)で観察できるのか?

NMJは、脳深部のシナプスとは異なり、体表近くの末梢組織(筋肉)に存在します 37。そのため、マウスなどの動物を生きたまま麻酔し、皮膚と筋肉の表層を露出させることで、顕微鏡下でNMJを直接観察することが可能です 37。

技術的アプローチ

- 蛍光標識:

- 遺伝子改変:運動ニューロンを黄色蛍光タンパク質(YFP)で 39、シュワン細胞を緑色蛍光タンパク質(GFP)で 40 光らせるように、あらかじめ遺伝子改変したマウスを用います。

- 受容体の標識:AChRには、コブラの毒素である「α-ブンガロトキシン」が特異的かつ強力に結合します。これに蛍光色素(例:Alexa 647)を付けて動物に注射することで、AChRクラスター(運動終板)だけを鮮やかに染色できます 2。

- 反復イメージング(追跡調査):

NMJのAChRクラスターは、成熟個体では「プレッツェル型」 7 と呼ばれる非常に特徴的で複雑な形状をしています。この形状は個々のNMJで異なるため、「指紋」のように個体識別が可能です。

研究者たちは、一度観察したNMJの場所と形状を記録しておき、数日後、あるいは数週間後に、再び同じ動物を麻酔し、まったく同じNMJが時間と共にどう変化したかを追跡(反復イメージング)します 35。

In vivoイメージングが明らかにしたこと

この「生きたまま追跡する」技術は、NMJの病態や老化に対する私たちの理解を根本から覆しました。

- 重症筋無力症(MG)の因果関係の証明 36:

MGでは神経と筋肉の接続が失われますが、「神経(前部)と筋肉(後部)、どちらが先に壊れるのか?」という「鶏と卵」の問題がありました。in vivoイメージングは、MGモデルマウスに抗AChR抗体(病気の原因)を投与する実験で、この答えを視覚的に示しました 36。

観察の結果、まずAChR(筋肉側)が「まだらに」消失しました。その数日後、AChRという足場を失った領域の真上にあった神経終末が、後退(リトラクション)していく様子が観察されたのです 36。これは、MGにおいてシナプス後部(筋肉側)の損傷が原因となり、二次的にシナプス前部(神経側)の崩壊を引き起こすという、明確な因果関係を証明しました。 - 「老化」のパラダイムシフト 35:

老化(サルコペニア)したNMJは、固定標本では「断片化」して見えます 41。このため、老化は「ゆっくりと錆びていく」ような、緩徐な劣化プロセスだと考えられていました。

しかし、in vivoで同じNMJを長期間追跡した研究 35 は、全く異なる描像を明らかにしました。NMJは長期間にわたり安定でしたが、ある時点で「突発的かつ劇的な崩壊」(局所的な筋線維の壊死)に見舞われました。そして、その後に「不完全な再生」(新しい断片化したAChRの挿入)が起こったのです 35。

つまり、老化NMJの「断片化」という静止画は、ゆっくりとした劣化の結果ではなく、実際には「損傷と、それに続く再生能力の低下(修復不全)」が蓄積した「傷跡」だったのです 35。

4.2. ナノスケールで解明する:超解像顕微鏡

In vivoイメージングは強力ですが、通常の光学顕微鏡(共焦点顕微鏡など)の「光の回折限界」という物理的な壁(約200nm)を超えることはできません 43。

しかし、NMJの機能を支える真の主役たち、例えばシナプス小胞(直径~55nm)、ACh放出の現場である「アクティブゾーン」(~50-100nm)、シナプス間隙(~50-100nm)は、すべてこの200nmの壁よりも遥かに小さいのです 43。従来の顕微鏡では、これらはすべて「ぼやけた一つの光の点」にしか見えません。

この壁を打ち破り、ナノスケールの構造を可視化する技術群が「超解像顕微鏡(Super-Resolution Microscopy: SRM)」です 43。SRMは、NMJの研究において、アクティブゾーンにおけるCa2+チャネルとシナプス小胞の精密な「配置関係(カップリング距離)」といった、伝達効率を決定づける超微細構造の解明を可能にしています 46。

主要な3つの技術(SIM, STED, STORM)には、それぞれ異なる長所と短所があり、研究者は「何を知りたいか」によって、これらの技術を使い分けています 43。

表1:主要な超解像顕微鏡技術の比較(NMJ研究の観点から)

| パラメータ | SIM (構造化照明顕微鏡) | STED (誘導放出制御顕微鏡) | STORM (確率的光学再構築顕微鏡) |

| 原理 | 縞模様の光を当て「モアレ縞」を生成し、計算処理で再構築 43 | 励起レーザーの中心に「ドーナツ状」の消光レーザーを重ね、点(スポット)をナノサイズに絞り込む 43 | 一度に数分子だけをランダムに「点滅」させ、その位置座標(点描)を何万枚も集めて再構築 43 |

| XY解像度 | ~115–120 nm 43 | ~20–30 nm 43 | ~20–30 nm 43 |

| Z解像度 | ~300 nm 43 | ~75–100 nm 43 | ~50 nm 43 |

| 撮影速度 | 速い (最速 ~255 FPS) 43 | 非常に速い (最速 ~400+ FPS) 43 | 遅い (< 1 FPS) 43 |

| 生細胞 イメージング | ◎ 良好 (最も低侵襲) 43 | 〇 可能 (高速な動きの追跡に適す 47) (光毒性に注意 47) | × 不向き (固定サンプル専用) 43 |

| 主なNMJでの 応用例 | プレッツェル構造全体の高解像度観察 | 生きた神経終末内のシナプス小胞の動態(動き)追跡 43 | 固定サンプルの分子配置(例:アクティブゾーンのタンパク質分布)のナノスケール解析 46 |

(データソース:43)

4.3. 試験管内で再現する:In vitro共培養モデル

In vivo(生体内)は、ありのままの動態を見るには最適ですが、環境が複雑すぎます。特定の分子(例:Wnt)がNMJの「形成」にどう影響するかだけをピンポイントで知りたい場合、制御された環境、すなわち「皿の上(in vitro)」でNMJを「人工的に作る」必要があります 48。

これを実現するのが「共培養(Co-culture)」システムです 48。

具体的な手法(ラットとマウスのキメラNMJ) 48

この手法では、あえて異なる動物種を組み合わせて、どちらが神経でどちらが筋肉かを容易に区別できるようにします。

- まず、マウスの新生児から筋芽細胞(筋肉の元になる細胞)を採取し、培養皿の上で分化させ、細長い筋線維(筋管細胞)にします 48。

- 次に、ラットの胎児(E13)から脊髄(運動ニューロンが含まれる)の組織片(外植片)を取り出します 48。

- このラットの脊髄片を、培養されているマウスの筋線維の上に「置く」ようにして、一緒に培養します 48。

- 培地には、神経の成長を促す栄養因子(BDNF, GDNFなど)を加えておきます 48。

数日後、ラットの運動ニューロンから軸索が活発に伸び、マウスの筋管細胞と接触し、in vivo(生体内)で見られるようなプレッツェル様のAChRクラスターを持つ、機能的なNMJ(キメラNMJ)が形成されます 48。このNMJは電気的に活性があり、神経を刺激すると筋肉が収縮する様子も観察できます 48。

この制御された系 48 では、培地に特定のタンパク質を加えたり、特定のシグナル伝達を阻害する薬剤を投与したりすることで、それらの分子がNMJの「形成」や「維持」にどのような役割を果たしているかを、極めて精密に調べることができます 48。

このように、NMJ研究は、「原理」を解明するin vitroモデル(4.3)、「生体内での動態」を追うin vivoイメージング(4.1)、そして「ナノスケールの超微細構造」を解明する超解像顕微鏡(4.2)という、異なるスケールの技術が互いの弱点を補い合うことで、その全体像が解明されつつあるのです。

第5部:NMJの異常と疾患 – なぜ筋肉は力を失うのか

NMJは、生命活動の根幹である「動き」と「呼吸」を司る、極めて重要な「関所」です。それゆえに、この場所の機能不全は、深刻な筋力低下を引き起こす様々な疾患に直結します。

5.1. 重症筋無力症(MG):アセチルコリン受容体が攻撃される自己免疫疾患

NMJ疾患の中で最も代表的で、比較的患者数も多い(日本国内に約3万人 49)のが、**重症筋無力症(Myasthenia Gravis: MG)**です。これは、自身の免疫系がNMJを誤って攻撃してしまう「自己免疫疾患」の一種です 49。

症状

最大の特徴は、筋肉を使い続けると急速に力が入らなくなる「易疲労性(疲れやすさ)」です 4。朝は比較的調子が良いものの、夕方になると症状が悪化する「日内変動」も特徴的です 4。

特に症状が出やすいのが、まぶたを上げる筋肉(眼瞼下垂)や、眼球を動かす筋肉(複視:物が二重に見える)で、これらの眼の症状で発症することが多いです 4。重症化すると、噛みにくさ(咀嚼障害)、飲込みにくさ(嚥下障害) 51、さらには呼吸筋の麻痺に至ることもあります。

病態と原因(なぜ易疲労性が起こるか)

MG患者の体内では、NMJのシナプス後部の構成成分に対する「自己抗体」が産生されています 49。

- タイプ1:抗アセチルコリン受容体(AChR)抗体(患者の約80-90%) 50

最も一般的なタイプで、AChR(アセチルコリン受容体)そのものが自己抗体の標的となります。抗体は、主に3つのメカニズムでAChRの機能を妨害します 50:

- 機能ブロック:抗体がAChの結合部位を物理的に塞いでしまい、AChが受容体に結合できなくなります 10。

- 受容体の内在化(架橋):抗体が2つのAChRに橋をかけるように結合(架橋)すると、筋細胞はこれを「異常」とみなし、受容体ごと細胞内に取り込んで分解してしまいます(内在化) 10。

- 補体による膜破壊:抗体がAChRに結合すると、免疫システムの一部である「補体」が活性化されます。補体は「膜攻撃複合体(MAC)」というタンパク質の「槍」を形成し、AChRが存在するシナプス後部の膜(接合部ヒダ)を物理的に破壊してしまいます 10。

- タイプ2:抗MuSK(マスク)抗体(AChR抗体陰性者の一部) 4

第3部で登場した、AChRをクラスター化する「マスター経路」のハブであるMuSKタンパク質に対する自己抗体です 28。MuSKが攻撃されると、AChRを新しく作ったり、維持したりする能力が低下し、結果的にAChRの数が減少します 49。

結果:伝達の「安全率」の喪失

いずれのタイプでも、シナプス後部のAChRの数が決定的に減少します 49。

これにより、第1部で解説したNMJの最大の長所である「伝達の安全率」が失われます 50。安静時(ACh放出量が多い)は、残された少数のAChRでも何とかEPP(終板電位)が閾値に達し、筋収縮が起こります。

しかし、筋肉を使い続ける(反復刺激)と、AChの放出量は生理的に少しずつ減少していきます。健康な人なら全く問題ないこの減少が、MG患者にとっては致命的です。ただでさえAChRが少ないため、AChの放出量が少し減っただけで、EPPは閾値を下回ってしまいます。

その瞬間、神経からの信号は筋肉に伝わらなくなり(伝達ブロック)、筋力はゼロになります。これが「疲れ果てて力が入らない」易疲労性の正体です 50。

5.2. ランバート・イートン筋無力症候群(LEMS)

LEMSもMGと同じく自己免疫疾患による筋無力症ですが、攻撃の「標的」が全く異なります 4。

- 標的:シナプス「前部」(神経終末)の「電位依存性カルシウムチャネル」です 2。

- 病態:自己抗体がCa2+チャネルを攻撃・減少させるため、神経終末に活動電位が到着しても、ACh放出のトリガーであるCa2+の流入量が減少します 10。

- 結果:AChRの数は正常ですが、放出されるAChの「量(量子数)」そのものが極端に少なくなります 4。

- 特徴的な症状:MGとは対照的に、運動を反復すると一時的に筋力が「改善」することがあります(brief exercise-induced facilitation) 4。これは、反復刺激によってCa2+が神経終末内に徐々に蓄積し、一時的にACh放出量が増加するためです。また、肺の小細胞癌などの悪性腫瘍を合併することが多い(腫瘍随伴症候群)のも特徴です 4。

5.3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS):「Dying-back」仮説

**筋萎縮性側索硬化症(ALS)**は、大脳皮質や脊髄の「運動ニューロン(神経細胞本体)」が進行性に死滅していく、原因不明の神経変性疾患です 52。筋肉そのものではなく、筋肉を支配する神経が障害されるため、全身の筋萎縮と筋力低下が進行する難病です。

NMJとの新たな関係:「Dying-back(枯れ戻り)」仮説

伝統的に、ALSは運動ニューロンの「細胞本体(Soma)」の病気と考えられてきました。しかし近年、病変は細胞本体からではなく、その「末端」、すなわちNMJから始まるのではないか、という仮説が非常に有力になっています 53。

これが「Dying-back(ダイイング・バック:枯れ戻り)仮説」です 53。

運動ニューロンの変性は、まず軸索の最も遠い末端であるNMJで起こり(神経終末が筋線維から離脱する)、そこから神経細胞本体に向かって「枯れ戻る」ように進行するという考え方です 52。

実際に、ALSモデルマウスの研究では、臨床症状(筋力低下)が現れるよりもずっと早い段階で、NMJの形態異常(神経終末の退縮やAChRの断片化)が始まっていることが示されています 52。

ALSとMGのオーバーラップ症候群

この「NMJ原因説」を裏付けるかもしれない、非常に稀で興味深い臨床報告があります。それは、ALS(神経変性疾患)とMG(自己免疫疾患)という、本来全く異なるはずの疾患を「同時に」発症する患者が、偶然では説明できない頻度で存在することです 52。

これは、2つの疾患の間に、NMJを介した未知の「共通の病態」が存在する可能性を示唆しています 53。例えば、ALSの初期にNMJが変性する過程で、AChRなどの自己抗原が露出し、それが引き金となって二次的にMG(自己免疫反応)が発症する可能性 52、あるいは逆に、何らかの免疫系の異常がNMJを障害し、それがALSの運動ニューロン死の引き金となる可能性 52 などが考察されています。

もし「Dying-back」仮説が正しければ、ALSの治療戦略は、死にゆく神経細胞本体を保護するだけでなく、病気の超初期段階で「NMJを安定化させる」こと(例:第3部で紹介したAgrin-MuSK経路の強化 2)が、全く新しい治療アプローチとして有効である可能性を示しています 2。

表2:主要NMJ関連疾患の比較

| 疾患名 | 重症筋無力症 (MG) | LEMS | 筋萎縮性側索硬化症 (ALS) | 先天性筋無力症 (CMS) |

| 病態の分類 | 自己免疫疾患 | 自己免疫疾患 | 神経変性疾患 | 遺伝性疾患 |

| 主な標的部位 | シナプス後部 | シナプス前部 | NMJ → 運動ニューロン本体 | シナプス後部・前部・間隙 |

| 障害される分子 | AChR 50, MuSK 4 | Ca2+チャネル 4 | 不明 (NMJが早期に離脱) 52 | Agrin, Dok-7, MuSK, AChEなど 12 |

| 主なメカニズム | AChRの破壊・減少 →「安全率」の低下 50 | ACh放出の減少 4 | NMJの離脱と 「Dying-back」 53 | NMJの形成・維持不全 28 |

| 特徴的な症状 | 易疲労性 (反復運動で悪化) 4 | 易疲労性 (反復運動で改善傾向) 4 | 進行性の筋萎縮と麻痺 52 | 乳児期からの筋力低下 28 |

(データソース:2)

第6部:最新の研究動向 – NMJと「老化(サルコペニア)」

NMJの機能不全は、特殊な疾患だけの問題ではありません。現在、NMJは「老化」そのものに深く関わっているとして、アンチエイジング(抗加齢)研究の分野で最も注目されるターゲットの一つとなっています。

6.1. サルコペニアとNMJ:加齢による筋肉減少の鍵

多くの人が、加齢とともに筋力が低下し、筋肉量が減少していくことを経験します。この現象は「サルコペニア」と呼ばれ、高齢者の転倒、骨折、生活の質の低下の最大の原因の一つです 55。

従来、サルコペニアは単なる「筋肉そのものの老化」と考えられてきました。しかし、近年の研究は、サルコペニアの主要な原因の一つが、筋肉そのものよりも先に起こる「NMJの老化と機能不全」であると強く示唆しています 42。NMJこそが、神経系と筋肉系の両方の健康を繋ぐ「結節点(Nexus)」なのです 56。

加齢に伴うNMJの変化

加齢に伴い、NMJには以下のような形態的・機能的な変化(劣化)が起こります 41:

- 断片化(Fragmentation):

若年者のNMJが示す、美しく連続的なプレッツェル型 7 は失われ、AChRクラスターがバラバラに「断片化」します 41。 - 脱神経と再神経支配:

NMJの一部が神経終末との接続を失い(脱神経)、一方で神経がそれを補おうと過剰に枝分かれ(スプラウティング)する、不安定な「修復と破壊」が繰り返される状態になります 41。 - シナプス後部の変化:

AChRクラスターの密度が低下し、EPPを生み出す効率を最大化していた「接合部ヒダ」は浅くなります 41。 - 機能の低下と代償の破綻:

加齢により、AChRの機能(AChに対する反応性など)が全体的に低下します 55。老化した筋肉は、AChの放出量を増やしたり、AChとAChRの結合親和性を高めたりして、何とか機能を維持しようと「代償」します 55。サルコペニアは、この代償メカニズムが破綻した結果である可能性があります。

第4部で紹介したin vivoイメージング研究 35 が示したように、この「断片化」したNMJの姿は、ゆっくりと劣化している最中の姿ではなく、「突発的な微小損傷(壊死)と、それに続く不完全な再生」が長年にわたって蓄積した「傷跡」である可能性が高いのです。

ALSとサルコペニア:NMJ不安定化の「スペクトラム」

ここで、ALS(筋萎縮性側索硬化症)とサルコペニア(加齢性筋減少症)を並べてみると、興味深い共通点が見えてきます。

- ALSは、「Dying-back」仮説 52 に基づき、NMJの離脱から始まる「急速かつ致死的な」神経変性です。

- サルコペニアは、NMJの断片化と機能低下 41 を伴う、「緩徐で生理的な」加齢変化です。

どちらも「NMJの不安定化」と「脱神経」という共通の病理を基盤としています。ALSとサルコペニアは、全く別の病態ではなく、「NMJの維持機構の破綻」という共通のメカニズムを根底に持つ、一つの「スペクトラム(連続体)」の両極である、という見方が提唱されています。

6.2. NMJの安定化は健康寿命を延ばすか?

もし「NMJの不安定化」がサルコペニアの「原因」であるならば 55、加齢によるNMJの崩壊を防ぎ、「NMJを安定化させる」ことが、サルコペニアの根本的な予防・治療法になる可能性があります 2。

有望な分子標的

その治療戦略のターゲットとして、第3部で学んだNMJの「形成・維持」経路(Agrin-MuSK)が、今、抗加齢研究の最前線で注目されています。

- Agrin(アグリン)の安定化:

老化に伴い、Agrinを切断してしまう「ニューロトリプシン」という酵素が増加し、NMJを不安定化させることが知られています 2。マウスを用いた研究では、この酵素を阻害したり、切断されにくい安定なAgrin断片(NT-1654)を投与したりすることで、NMJの崩壊とサルコペニア様の症状を改善できることが示されています 2。 - Dok-7 / MuSK経路の活性化:

ALSモデルマウスにおいて、AAVベクターを用いた遺伝子治療でDok-7(MuSKの活性化因子)を補充したり 2、MuSKを活性化する特殊な抗体を投与したりする 2 ことで、NMJの脱神経が遅延し、運動機能や寿命が改善することが報告されています。これらの戦略は、ALSだけでなく、サルコペニアの治療にも応用可能であると期待されています。

運動(特にレジスタンス運動)やカロリー制限が、加齢によるNMJの劣化を軽減することも知られています 41。これらが、Agrin-MuSK経路のようなNMJの維持機構をサポートしている可能性が考えられます。

結論

神経筋接合部(NMJ)は、単なる神経から筋肉への「スイッチ」ではありません。それは、運動ニューロン、筋線維、そしてターミナルシュワン細胞という3者が絶えずシグナルを交換し合い、その精巧な構造を生涯にわたって維持・修復し続ける、動的な「マイクロ・エコシステム」です 6。

その機能は、レーヴィの「化学伝達」の発見 17 に始まり、カッツの「量子仮説」と「カルシウム仮説」 11 によって、その定量的基盤が確立されました。

現代の分子生物学は、Agrin-MuSK 28 やWnt 32 といったシグナル経路が、いかにしてこの精巧な構造を「建築」し「維持」しているかを明らかにしました。そして、in vivoイメージング 35 や超解像顕微鏡 43 といった先端技術が、その動的な姿とナノスケールの動作原理を、私たちの目の前に映し出しつつあります。

このNMJの破綻は、重症筋無力症(MG) 50 やLEMS 4 のような自己免疫疾患、先天性筋無力症候群(CMS) 28 のような遺伝性疾患、そしてALS 53 のような神経変性疾患の直接的な原因となります。

そして今、NMJの安定性の低下こそが、加齢による筋力低下、すなわち「サルコペニア」の根底にある主要な原因である、という新しい理解が広まっています 55。

NMJは、私たちの「健康寿命」を左右する、最も重要な生体インターフェースの一つです。その安定性を維持するメカニズム 2 を解明し、制御すること。それこそが、私たちが老いてもなお活動的で力強い生活を続けるための、未来の医学・科学における最大のフロンティアの一つと言えるでしょう。

引用文献

- 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Neuromuscular_junction#:~:text=A%20neuromuscular%20junction%20(or%20myoneural,neuron%20and%20a%20muscle%20fiber.&text=It%20allows%20the%20motor%20neuron,maintain%20muscle%20tone%2C%20avoiding%20atrophy.

- The Neuromuscular Junction in Health and Disease: Molecular Mechanisms Governing Synaptic Formation and Homeostasis – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/molecular-neuroscience/articles/10.3389/fnmol.2020.610964/full

- 11月 9, 2025にアクセス、 https://biospective.com/ja/resources/nmj-morphology-als-models#:~:text=%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%AD%8B%E6%8E%A5%E5%90%88%E9%83%A8%EF%BC%88NMJ%EF%BC%89%E3%81%AF%E3%80%81%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%81%A8,%EF%BC%88Verma%2C%202022%20%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 筋疾患のアウトライン – 筋肉の病気, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pathologycenter.jp/muscle/chapter2-3.html

- Building neuromuscular junctions in vitro | Development | The Company of Biologists, 11月 9, 2025にアクセス、 https://journals.biologists.com/dev/article/147/22/dev193920/226156/Building-neuromuscular-junctions-in-vitro

- Neuron–glia interactions: the roles of Schwann cells in …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4573580/

- The Neuromuscular Junction in Health and Disease: Molecular Mechanisms Governing Synaptic Formation and Homeostasis – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7744297/

- 2-Minute Neuroscience: Neuromuscular Junction – YouTube, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=E6SuVmeqs2o

- Ch. 4: Synaptic Transmission at the Skeletal Neuromuscular Junction | McGovern Medical School – UTHealth Houston, 11月 9, 2025にアクセス、 https://med.uth.edu/nba/nso/table-of-contents/cellular-and-molecular-neurobiology/ch-4-synaptic-transmission-at-the-skeletal-neuromuscular-junction/

- Physiology, Neuromuscular Junction – StatPearls – NCBI Bookshelf, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470413/

- Mechanisms of Neurotransmitter Release (Section 1, Chapter 5) Neuroscience Online, 11月 9, 2025にアクセス、 https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/s1/chapter05.html

- Neuromuscular junction – Wikipedia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Neuromuscular_junction

- 11月 9, 2025にアクセス、 https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1431905759#:~:text=%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%8F%97%E5%AE%B9%E4%BD%93%EF%BC%88AChR%EF%BC%89%E3%81%AF,%E4%BD%93%E5%86%85%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

- End-plate potential – Wikipedia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/End-plate_potential

- Quantal Transmission at Neuromuscular Synapses – Neuroscience …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11028/

- 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.dojindo.co.jp/letterj/143/commercial/01.html#:~:text=%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC%EF%BC%88AChE%EF%BC%89%E3%81%AF%E3%80%81,%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- Vagusstoff, 11月 9, 2025にアクセス、 http://medbox.iiab.me/kiwix/wikipedia_en_medicine_2019-12/A/Vagusstoff

- アセチルコリン | 看護師・看護学生の用語辞典 | 看護roo![カンゴルー], 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.kango-roo.com/word/10126

- Acetylcholine – From Vagusstoff to Cerebral Neurotransmitter – ResearchGate, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/23808695_Acetylcholine_-_From_Vagusstoff_to_Cerebral_Neurotransmitter

- Otto Loewi – Wikipedia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Loewi

- Acetylcholine – PMC – PubMed Central – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1760728/

- Minding the gap: discovering the phenomenon of chemical transmission in the nervous system – PMC – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10600054/

- Bernard Katz, quantal transmitter release and the foundations of …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2151334/

- Increased Frequency of Giant Miniature End-Plate Potentials at the Neuromuscular Junction in Diabetic Rats – MDPI, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2227-9059/12/1/68

- (PDF) Quantum Hypothesis of Synaptic Transmission – ResearchGate, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/22897501_Quantum_Hypothesis_of_Synaptic_Transmission

- Editorial: Molecular Mechanisms Underlying Assembly and Maintenance of the Neuromuscular Junction – PMC – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8645787/

- Moving forward with the neuromuscular junction – PMC – PubMed Central – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6029705/

- Molecular control of neuromuscular junction development – PMC, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3302983/

- Wnt Signaling in Neuromuscular Junction Development – PMC, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3367558/

- Wnt Signaling in Neuromuscular Junction Development – eScholarship@UMassChan, 11月 9, 2025にアクセス、 https://repository.escholarship.umassmed.edu/entities/publication/8c514c89-075c-435e-b9f9-ef0a19163eec

- To build a synapse: signaling pathways in neuromuscular junction assembly – PMC, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2835321/

- Wnt proteins contribute to neuromuscular junction formation through …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://journals.biologists.com/dev/article/144/9/1712/48394/Wnt-proteins-contribute-to-neuromuscular-junction

- Schwann cells in neuromuscular junction formation and …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://augusta.elsevierpure.com/en/publications/schwann-cells-in-neuromuscular-junction-formation-and-maintenance

- Terminal Schwann Cells Participate in the Competition Underlying Neuromuscular Synapse Elimination | Journal of Neuroscience, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/33/45/17724

- Changes in Aging Mouse Neuromuscular Junctions Are Explained …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/31/42/14910

- In vivo imaging shows loss of synaptic sites from neuromuscular …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.44.11.2138

- Neuromuscular Junction (NMJ) Morphology & ALS Models – Biospective, 11月 9, 2025にアクセス、 https://biospective.com/resources/nmj-morphology-als-models

- In vivo imaging of skeletal muscle in mice highlights muscle defects in a model of myotubular myopathy – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5226009/

- Confocal Endomicroscopy of Neuromuscular Junctions Stained with Physiologically Inert Protein Fragments of Tetanus Toxin – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8534034/

- Fluorescent Proteins Expressed in Mouse Transgenic Lines Mark Subsets of Glia, Neurons, Macrophages, and Dendritic Cells for Vital Examination – PMC – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6730273/

- Adaptive Remodeling of the Neuromuscular Junction with Aging, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2073-4409/11/7/1150

- A neuromuscular perspective of sarcopenia pathogenesis: deciphering the signaling pathways involved – PMC – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9213593/

- Super-resolution microscopy for analyzing neuromuscular junctions …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6937598/

- Super-Resolution Microscopy: Shedding New Light on In Vivo Imaging – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/chemistry/articles/10.3389/fchem.2021.746900/full

- Super-resolution microscopy for analyzing neuromuscular junctions and synapses, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31765730/

- The Decade of Super-Resolution Microscopy of the Presynapse – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/synaptic-neuroscience/articles/10.3389/fnsyn.2020.00032/full

- Application of Real-Time STED Imaging to Synaptic Vesicle Motion, 11月 9, 2025にアクセス、 https://experiments.springernature.com/articles/10.1007/978-1-62703-983-3_4

- A system for studying mechanisms of neuromuscular junction …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://journals.biologists.com/dev/article/143/13/2464/47413/A-system-for-studying-mechanisms-of-neuromuscular

- 重症筋無力症情報サイト MGスクエア, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.jbpo.or.jp/mgs/about/about01.html

- Myasthenia Gravis: Background, Anatomy, Pathophysiology, 11月 9, 2025にアクセス、 https://emedicine.medscape.com/article/1171206-overview

- 重症筋無力症とは – MG Source, 11月 9, 2025にアクセス、 https://mgsource.jp/about/what-is-mg

- Amyotrophic Lateral Sclerosis and Myasthenia Gravis Overlap … – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5439131/

- Commentary: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Myasthenia Gravis Overlap Syndrome: A Review of Two Cases and the Associated Literature – PMC, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5529356/

- Clinical Features, Diagnostic Implications, and Outcomes of Amyotrophic Lateral Sclerosis and Myasthenia Gravis Overlap Syndrome: A Systematic Review – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12113421/

- AChRs Degeneration at NMJ in Aging-Associated … – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2020.597811/full

- Neuromuscular junction transmission failure in aging and sarcopenia: The nexus of the neurological and muscular systems – PubMed, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37270145/

- Motoneuron Wnts regulate neuromuscular junction development – eLife, 11月 9, 2025にアクセス、 https://elifesciences.org/articles/34625