I. 小脳とは?:「小さな脳」が持つ驚異的な潜在能力

脳科学の世界において、長らく「主役」は大脳皮質であり、その陰に隠れた存在がありました。それが「小脳(しょうのう)」です。しかし近年の研究は、この脳領域が持つ驚異的な潜在能力を次々と明らかにし、脳機能の理解を根本から覆そうとしています。本レポートでは、小脳とはどのような脳領域なのか、その発見の歴史、他の脳領域との違い、そして「思考」や「社会性」に関わるという最新の研究動向まで、海外の文献に基づき、専門家が徹底的に解説します。

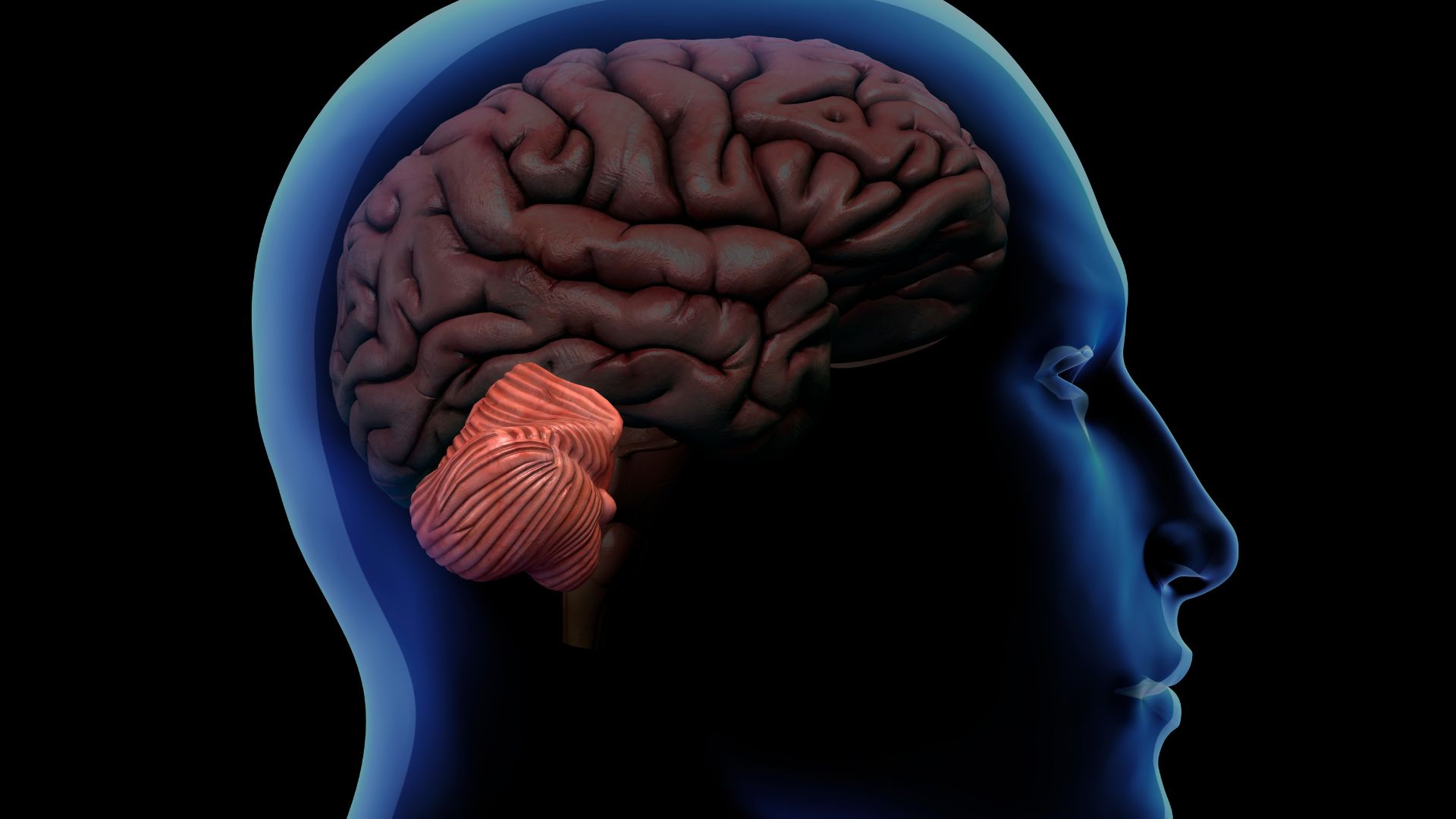

1.1. 小脳はどこにある?:脳の後ろに隠された「もう一つの脳」

小脳は、その名の通りラテン語で「小さな脳 (Little Brain)」を意味します 1。解剖学的には、頭部の後方、後頭蓋窩(こうとうがいか)と呼ばれる頭蓋骨のくぼみに位置しています 4。

外観上は、私たちが「脳」としてイメージする大脳(大脳皮質)の後頭葉や側頭葉の下に、まるで隠れるかのように存在しています 1。サイズは成人の握りこぶし程度です 1。

小脳は、脳幹(のうかん)と呼ばれる、生命維持に不可欠な中脳、橋(きょう)、延髄(えんずい)のすぐ背側(上)に位置しています 1。この位置は、脊髄(体からの感覚情報が上ってくる経路)と、大脳(意識的な思考や指令を出す中枢)とを繋ぐ、情報ハイウェイのど真ん中に陣取っていることを意味します。この戦略的な立地こそが、小脳の機能の鍵を握っています。

1.2. 驚異のパラドックス:なぜ「小さな脳」が脳細胞の半分以上を占めるのか?

小脳は、その名称やサイズとは裏腹に、信じがたいほどの細胞密度を誇ります。ここに、小脳を理解する上で最も重要なパラドックスが存在します。

小脳は、脳全体の体積(容積)で言えば、わずか約 10% 程度に過ぎません 3。しかし、神経科学者を最も驚かせてきた事実は、この小さな領域に、脳全体(あるいは人体全体)の**ニューロン(神経細胞)の総数の半分以上(50%〜80%)**が詰め込まれていることです 3。

一見すると、脳の 10% の体積にニューロンの半分以上を詰め込むのは、進化の設計として非効率に見えるかもしれません。しかし、この「超高密度」な構造は、小脳の回路が非常に均一で規則正しく反復している(詳細はセクションII)という特徴と合わせて考えると、全く異なる意味が浮かび上がってきます。

大脳皮質が、場所によって異なる構造を持ち、多様な機能(視覚、聴覚、言語、思考)を担う「多機能プロセッサ」であるのに対し、小脳はむしろ「単一機能に特化した超並列処理装置」である可能性が示唆されます。すなわち、小脳は「エラーの検出と修正」という、脳にとって極めて重要な単一の計算(アルゴリズム)を、膨大な数の情報(運動、感覚、さらには思考)に対して、毎秒、同時に実行するために、これほどの高密度なニューロンを必要としたと考えられます。高密度であること自体が、小脳の機能の本質なのです。

1.3. 伝統的な役割:運動と平衡感覚の「精密な調整役」

この膨大な計算能力が、伝統的に何に使われていると考えられてきたのでしょうか。それは「運動」の制御です。ただし、小脳は運動の「司令塔」ではありません。

司令塔ではない:小脳は、自ら運動を「開始(initiate)」することはありません 2。私たちが「コップを持とう」と考えるような、運動の「プラン(計画)」や「意思」は、大脳皮質(主に前頭葉の運動野)で作られます 11。

調整役 (Coordinator) である:小脳の伝統的かつ最も重要な仕事は、大脳皮質から送られてくる「運動プラン」のコピーを受け取り、その動きが「精密(precise)」かつ「滑らか(smooth)」に実行されるように調整することです 2。

具体的な伝統的機能は、以下の3つに大別されます。

- 随意運動の協調 (Coordination of voluntary movements)

歩く、走る、手を伸ばす、話すといった、私たちが意識して行う筋肉の動き(随意運動)を協調させます 1。小脳が損傷すると、これらの動作はぎこちなくなり、力の入れ具合やタイミングがバラバラになります(運動失調)。小脳は、動作に必要な複数の筋肉が、正しい順序、正しいタイミング、正しい強さで活動するように指揮する、オーケストラの「指揮者」のような役割を果たします 2。 - 姿勢と平衡感覚の維持 (Maintenance of posture and balance)

私たちが重力に逆らって立ち、歩き、倒れないでいられるのは、小脳のおかげです 1。小脳は、内耳にある前庭受容器(三半規管など)から送られてくる平衡感覚の情報と、体幹や足の筋肉から送られてくる固有受容感覚(体の位置感覚)を常に監視しています 6。そして、体が傾きそうになると瞬時にそれを検出し、姿勢を立て直すために必要な筋肉に補正信号を送り、バランスを維持します。 - 運動学習 (Motor learning)

小脳は「運動の学習」と「記憶」に不可欠です 2。

自転車の乗り方、楽器の演奏、タイピング、スポーツ(例:カーブボールの投げ方 11)など、最初はぎこちなく、大脳皮質で「意識」しながら行っていた動作が、練習によって滑らかで「無意識的」なものになるのは、小脳がその運動プログラムを学習し、自動化しているからです。

この学習は、「試行錯誤 (trial-and-error)」 6 を通じて行われます。小脳は、大脳の「プラン」と「実際の結果」のズレ(=誤差)を検出し、その誤差をゼロにするように運動プログラムを微調整(fine-tune)し、その結果を「手続き記憶(Procedural memory)」 14 として保存します。

小脳は、脳の「オートパイロット・モード」生成装置と言えます。意識的な大脳皮質の指令を受け取り、試行錯誤を通じてそれを洗練させ、無意識的に実行可能な手続き記憶へと変換します。これにより、「意識」という高コストなリソース(大脳皮質)が解放され、別の課題(例:自転車に乗りながら、周囲の交通状況を確認する)に集中できるようになります。私たちが「歩き方」をいちいち意識せずに歩けるのは、この小脳のおかげなのです。

これらの機能は、小脳の解剖学的な場所と密接に関連しています。以下の表は、小脳の主要な機能区分をまとめたものです。

表1:小脳の主要な機能区分 (Major Functional Divisions of the Cerebellum)

(出典: 4 に基づき作成)

| 機能的名称 (Functional Name) | 解剖学的領域 (Anatomical Lobes/Zones) | 主な役割 (Primary Role) |

| 前庭小脳 (Vestibulocerebellum) | 片葉小節葉 (Flocculonodular Lobe) | 平衡感覚の維持、眼球運動の制御(めまいやバランスと直結) |

| 脊髄小脳 (Spinocerebellum) | 虫部 (Vermis) および 中間帯 (Intermediate Zone) | 体幹と四肢の運動実行、姿勢の制御、筋緊張の調節(歩行など) |

| 大脳小脳 (Cerebrocerebellum) | 外側半球 (Lateral Hemispheres) | 随意運動の「計画」と「タイミング」、運動学習、そして「認知機能」 |

II. 小脳の「結晶構造」:超高密度な情報処理の仕組み

小脳が、なぜこれほど精密な「調整」と「学習」を行えるのでしょうか。その秘密は、セクションIで触れた「超高密度」なニューロンが織りなす、驚くほど規則正しいミクロな神経回路にあります。

2.1. 均一で美しい「回路モジュール」:なぜ小脳は「クリスタライン構造」と呼ばれるのか

小脳の表面(灰白質)は「小脳皮質」と呼ばれます 16。この小脳皮質は、大脳皮質が場所によって構造(6層構造など)を変えるのとは対照的に、どの部分を見てもほぼ同一の、非常に規則正しく反復する神経回路パターンを持っています 2。

この均一な反復構造が、まるで結晶の分子配列のように美しいことから、小脳は「クリスタライン構造 (Crystalline Structure)」と呼ばれます 10。

この構造は、「小葉 (folia)」と呼ばれる細かくタイトなヒダ状に、アコーディオンのように(あるいは紙をくしゃくしゃに丸めるように)折りたたまれています 2。この折りたたみ構造こそが、握りこぶし大の体積に、広げると長さ 1メートル、幅 10センチにもなる 3 という広大な表面積(=情報処理領域)を詰め込むことを可能にしています。

2.2. 回路の主役「プルキンエ細胞」:小脳皮質、唯一無二の「抑制性」出力

この結晶構造の主役であり、小脳回路の機能の全てを握っているのが「プルキンエ細胞 (Purkinje cells)」です 21。プルキンエ細胞は、神経科学において最も美しく、最も特徴的なニューロンの一つです。

- 比喩:「巨大な木」:プルキンエ細胞の最大の特徴は、その細胞体から扇状に広がる、巨大で複雑に枝分かれした「樹状突起(じゅじょうとっき)」です 21。これはまさに、無数の「葉」をつけた「枝」 23 に例えられます。この広大な枝が、他のニューロンから送られてくる膨大な情報を受け取るアンテナとなります 22。

- 最大の役割 (1) 唯一の「出力」:プルキンエ細胞は、小脳皮質から出ていく唯一の出力ニューロンです 10。小脳皮質内で行われる全ての複雑な計算は、最終的にこのプルキンエ細胞の活動に集約され、ここから次のステップへと送られます。

- 最大の役割 (2) 「抑制性」であること:これが最も重要です。プルキンエ細胞は「抑制性」ニューロンであり、GABA(ガンマアミノ酪酸)という神経伝達物質を放出します 21。これは、信号の受け取り手に対し、「行け!」と興奮させるのではなく、「止まれ!」と抑制する信号を送ることを意味します。

この「抑制」こそが、小脳の機能の鍵です。小脳の仕事は、大雑把な運動指令に対し、「その動きはやりすぎだ」「そのタイミングではない」と正確な「ストップ」をかけることで、動きを洗練させることです。

小脳は、「足し算」で機能しているのではなく、「引き算」で機能しています。運動を洗練させるというのは、小脳の「真の出力基地」である深部小脳核(後述)から常に出ている大雑把な「運動信号(Go信号)」に対し、プルキンエ細胞が正確な抑制をかけることで、不要な動きを「彫刻のように削り落とす」作業を意味します。私たちが体験する滑らかな動きとは、この「抑制の芸術」の産物なのです。

2.3. 小脳回路の基本フロー:2種類の「入力」と1種類の「出力」

では、プルキンエ細胞(抑制性の出力)は、どのようにして情報を計算しているのでしょうか。小脳皮質への入力は、主に2種類の「興奮性」の線維によって行われます 29。

入力1:「苔状線維 (Mossy Fibers)」 – “文脈”の信号

苔状線維は、脊髄、脳幹、大脳皮質など、脳の広範な領域から情報を運んできます 4。これは、「今、体がどのような状態か(例:筋肉がどれくらい伸びているか)」「大脳が何をしようとしているか(例:腕を伸ばそうとしている)」といった、「状態」や「文脈」に関する膨大な情報です。

この苔状線維は、プルキンエ細胞に直接は接続しません。

- まず、「顆粒細胞 (Granule Cells)」 6 という、非常に小さく、しかし脳内で最も数の多い(全ニューロンの半分以上を占める 6)細胞を興奮させます。

- 顆粒細胞は、その軸索を小脳皮質の表層(分子層)へと伸ばし、T字型に分岐します。これが「平行線維 (Parallel Fibers)」です 2。

- この何十万本もの平行線維が、プルキンエ細胞の「枝(樹状突起)」 2 と立体交差し、広範囲にわたって、しかし一つ一つは弱く接続します。

入力2:「登上線維 (Climbing Fibers)」 – “誤差”の信号

登上線維は、脳幹の「下オリーブ核 (Inferior Olive)」 31 という特定の場所からのみやって来ます。

この線維の接続方法は、苔状線維とは全く異なります。

- 1本の登上線維は、たった1個のプルキンエ細胞に、まるでツタが木に巻き付くように接続します。

- そして、プルキンエ細胞に対し、極めて強力な「興奮」を引き起こします 2。

- この強力な信号は、運動の「プラン」と「実際の結果」の間に*ズレ(誤差)*が生じたときに発火する、「エラー信号」あるいは「教師信号」であると考えられています(セクションIIIで詳述)。

出力:「深部小脳核 (Deep Cerebellar Nuclei, DCN)」へ

プルキンエ細胞は、これら2種類の根本的に異なる入力(およびゴルジ細胞やバスケット細胞といった他の介在ニューロン 2)からの情報を統合します。

- 計算結果:プルキンエ細胞(抑制性) 25 は、計算結果を「抑制信号」として出力します。

- 最終出力:この抑制信号の受け取り手が、小脳の白質(内部)に埋め込まれた「深部小脳核 (DCN)」(歯状核、栓状核、球状核、室頂核など 2)です 26。

- 深部小脳核は、プルキンエ細胞からの「抑制のパターン」を受け取り、小脳からの最終的な「補正信号」として、視床(ししょう) 15 を経由して大脳皮質(司令塔)や脳幹へと送り返します 6。

この小脳回路の設計は、入力において極端な非対称性を持っています。一方には、何十万本もの平行線維(苔状線維由来)からの「弱く、民主的な」入力 2 があり、もう一方には、たった1本の登上線維からの「極めて強力で、独裁的な」入力 2 があります。

この「10万 vs 1」とも言える構造は、まさに「教師あり学習」アルゴリズムそのものを物理的に実装したものです。膨大な数の平行線維が「現在の文脈(例:この角度で、この速度で腕を振っている)」という情報を提供します。それに対し、たった1本の登上線維が「その結果、エラーが起きたぞ!(例:的を外した)」という強烈な「誤差信号」を送ります。この「誤差信号」が引き金となり、そのエラーを引き起こした「文脈」を提供した平行線維とプルキンエ細胞の接続強度だけが弱められます。これにより、「次回、同じ文脈が来たら、この出力は抑えよう」という学習が成立するのです。

III. 発見の歴史:いかにして小脳の機能は解明されてきたか

私たちが今知っている小脳の複雑な機能は、一朝一夕に発見されたものではありません。それは、実験手法の進歩とともに、小脳のイメージが劇的に塗り替えられてきた歴史でもあります。

3.1. 16世紀〜18世紀:命名と初期解剖学

「Cerebellum(小脳)」という用語がラテン語の文献に登場し始めたのは16世紀初頭のことです 32。その後、17世紀から18世紀にかけて、解剖学者たちによってその詳細な構造が記載されていきました 7。

3.2. 19世紀:「損傷研究」の時代 – 動きの「協調」を発見

小脳の「機能」に関する科学的な研究は、19世紀に始まりました。当時の主要な研究手法は「損傷研究(Lesion studies)」、すなわち動物の脳の一部を意図的に破壊(あるいは切除)し、その後の行動の変化を観察するというものでした 33。

この分野で金字塔を打ち立てたのが、フランスの生理学者ジャン・ピエール・フルーランス (Jean Pierre Flourens) です。19世紀前半、彼は動物(主に鳩)の小脳を切除する実験を行いました 2。

この実験結果は、脳科学の歴史における決定的な発見となりました。小脳を失った動物は、動く意思(大脳皮質)も、筋肉を動かす力(脊髄)も失いませんでした。しかし、**動きの「協調性(Coordination)」**を完全に失ったのです 2。歩行はぎこちなくなり (awkward gait)、狙った場所に飛んだり、着地したりすることができなくなりました 2。

これにより、「小脳は運動の開始場所ではなく、運動の調整場所である」という、現代にも続く小脳機能の基本原則が確立されました 2。19世紀を通じて、ロランドやマジャンディーら他の研究者も、小脳が姿勢 7 や平衡感覚 7 の制御に不可欠であることを突き止めていきました。

3.3. 20世紀前半〜中盤:理論と電気生理学の時代

20世紀に入ると、研究手法はさらに進歩します。

- 臨床知見の蓄積:第一次世界大戦などで、銃弾や砲弾の破片によって小脳を局所的に損傷した兵士が多数現れました。英国の神経学者ゴードン・ホームズ (Gordon Holmes) らは、これらの患者を詳細に観察し、人間における小脳損傷の特異な症状(運動失調、ぎこちない会話、眼球の揺れ=眼振)を詳細に記述しました 2。

- 電気生理学の登場 35:動物の脳に微細な電極を刺し、個々のニューロンが発する電気信号(発火)を直接記録する技術が登場しました。これにより、ジョン・エックルズ (John C. Eccles)、伊藤正男 (Masao Ito)、ヤーノシュ・セントアゴタイ (János Szentágothai) といった巨人たち 2 が、セクションIIで解説した「結晶構造」の回路(苔状線維、顆粒細胞、平行線維、プルキンエ細胞、登上線維)が、実際にどのように信号を伝達しているのかを解明しました 2。

- 「学習機械」モデルの提唱 (1960s-70s):この美しく規則正しい回路図は、理論家たちを強く刺激しました。「この回路は、単なる調整器ではなく、何かを学習するための機械ではないか?」

1960年代末から70年代初頭にかけて、英国のデビッド・マー (David Marr) 2 と、米国のジェームズ・アルバス (James Albus) 2 が、ほぼ同時期に、小脳の計算理論モデルを独立して提唱しました。

Marr-Albus理論の核心は、セクションIIの「洞察4」で述べた仮説そのものです。すなわち、登上線維 (Climbing Fiber) は「誤差信号(教師信号)」として機能する 2。この信号が、平行線維とプルキンエ細胞の接合部(シナプス)の結合強度を長期的に変化させ(具体的には長期抑圧: LTD 38)、運動学習が成立する、と彼らは予言しました。この理論は、その後の小脳研究の「羅針盤」となりました。

3.4. 1990年代〜現在:「非侵襲イメージング」の革命

1980年代末まで、科学界のコンセンサスは「小脳の機能は、純粋に運動関連である」 2 と固く信じられていました。Marr-Albus理論も、あくまで「運動」学習のモデルとして捉えられていました。

しかし1990年代、この数世紀にわたるドグマ(定説)を破壊する技術革命が起こります。

- fMRI (機能的磁気共鳴画像法) 41 と PET (陽電子放出断層撮影) 44 の登場です。

これらの技術は「ニューロイメージング(脳機能画像法)」と呼ばれ、メスを入れることなく、生きている人間が特定の課題(例:計算、言語、記憶)を行っている最中の脳活動を、血流の変化として非侵襲的に「見る」ことを可能にしました 41。 - 常識の崩壊:fMRIなどを用いて「運動」ではなく「思考」させている時の脳を調べた研究者たちは、衝撃的な事実に直面します。

- 衝撃(1) – イメージング研究:fMRI研究(ハーバード大学のランディ・バックナー (Randy Buckner) らによる先駆的な研究 39 など)により、ヒトの小脳の**大部分(特に表1の「大脳小脳」にあたる後部外側半球)**は、運動中ではなく、**言語、注意、記憶、計画といった純粋な「認知課題」**の最中に強く活動することが判明したのです 2。

- 驚くべきことに、小脳の活動は、運動を司る大脳皮質領野よりも、思考を司る大脳皮質領野(前頭前野など)と、より強く「同期」して活動していることが示されました 39。

- 衝撃(2) – 臨床知見の再発掘:時を同じくして、マサチューセッツ総合病院の神経学者ジェレミー・シュマーマン (Jeremy Schmahmann) 39 らは、小脳に(腫瘍や脳梗塞などで 39)損傷を受けた患者が、運動障害だけでなく、深刻な**「認知機能」や「情動(感情)」の障害**を示すことを突き止めました 39。

- 例えば、計画が立てられない、抽象的な思考ができない、感情が平板化する(のっぺりする)、あるいは逆に感情のコントロールが効かず不適切な行動(例:病院の廊下で服を脱ぐ 39)をとる、といった症状です。

- 「忘れ去られた存在」からの脱却:これらの動かぬ証拠により、それまでfMRI研究で「運動に関連しないノイズ」としてしばしば無視されたり 39、動物実験の際に「重要でない」として摘出・廃棄されたりしていた 39 小脳は、一躍、脳科学の最もホットな研究対象の一つへと変貌を遂げたのです。

小脳に対する私たちの理解は、常にその時代の最先端の「測定技術」によって規定されてきたと言えます。「小脳は運動専用」という見方は、間違っていたのではなく、単に「不完全」だったのです。19世紀の「損傷研究」は、最も顕著な症状である運動協調の障害を明らかにしました 2。20世紀の「電気生理学」は、その基盤となる美しい回路を明らかにしました 2。そして1990年代の「fMRI革命」は、それまで観測不可能だった側面、すなわちヒトで爆発的に進化した大脳皮質と並行して拡大した、小脳の巨大な「非運動機能」を明らかにしたのです 39。

IV. ほかの脳領域との違い:小脳のユニークな役割分担

小脳が「思考」にも関わるのであれば、思考の中枢である「大脳皮質」や、運動の調節に関わるもう一つの重要な領域「大脳基底核」とは、どのように役割分担をしているのでしょうか。

4.1. 大脳皮質(司令塔) vs. 小脳(調整役):運動の「誤差修正」メカニズム

セクションIで触れたように、大脳皮質と小脳の関係は「司令塔」と「調整役」に例えられます。

- 大脳皮質 (Cerebral Cortex):主に「司令塔」です 12。前頭葉の運動野が、「何を(What)」行うかという運動の「プラン(計画)」を開始します 6。

- 小脳 (Cerebellum):主に「調整役」です 8。そのプランを「どのように(How)」滑らかに実行するかを最適化します 50。

この連携は、「誤差修正ループ (Error Correction Loop)」と呼ばれる神経回路によって実現されています 6。

- プランのコピーの送信:大脳皮質が「腕を伸ばしてコップを持て」という指令(プラン)を、脊髄にいる運動ニューロンに送る 8 と同時に、その「プランのコピー」を(橋を経由して)小脳に送ります 4。

- フィードバック(結果)の受信:小脳は、脊髄(筋肉や関節から)や内耳(前庭受容器から)、「今、体が実際にどう動いているか」「重力に対してどう傾いているか」という「感覚フィードバック(結果)」の情報をリアルタイムで受け取ります 2。

- 比較と計算:小脳(特に脊髄小脳)は、大脳からの「プラン」と、体からの「結果」を瞬時に比較します 8。

- 誤差信号の生成:もしコップの手前で手が止まりそうになるなど、「プラン」と「結果」にズレ(=誤差 (Error))があれば、小脳は「補正信号」を計算します 6。

- プランの修正:この「補正信号」は、視床 (Thalamus) 6 を経由して大脳皮質の運動野(司令塔)に送り返され、次の瞬間の運動指令が微調整(fine-tune)されます 2。

このループが高速で回り続けることで、私たちの動きは滑らかに保たれます。また、野球のバッティングのような速い動きでは、このフィードバックが間に合わないため、小脳は過去の学習(試行錯誤)に基づき、「この球が来たら、こうなるはずだ」と**予測的(フィードフォワード制御)**に補正信号を出します 6。

4.2. 小脳 vs. 大脳基底核:脳内の2つの「学習システム」

脳には、運動を調節するもう一つの巨大な「サイドループ」が存在します。それが「大脳基底核 (Basal Ganglia)」です 8。

大脳基底核も小脳と同様に、大脳皮質を調節する役割を担い、自ら運動を開始するわけではありません 8。しかし、両者の「学習方法」と「役割」は根本的に異なると考えられています。

この違いを最も鮮やかに説明したのが、日本の銅谷健治(Kenji Doya)教授らが提唱した計算論的神経科学の理論です 2。

- 大脳基底核 (Basal Ganglia):

- 学習モデル:強化学習 (Reinforcement Learning) 2。

- 使用する信号:「報酬(Reward)」(主にドーパミン 53)。「その行動が良い結果(報酬)をもたらしたか、あるいは報酬を予測できたか?」を学習します 52。

- 役割:「どの行動を選択すべきか (Action Selection)」 50。

- 小脳 (Cerebellum):

- 学習モデル:教師あり学習 (Supervised Learning) 2。

- 使用する信号:「誤差(Error)」(主に登上線維の信号 2)。「意図した結果と、実際の結果のズレは?」を検出し、その誤差をゼロにするよう学習します 8。

- 役割:「選択した行動を、どう上手くやるか (Motor Execution/Tuning)」 8。

この違いを、バスケットボールのシュート学習に例えてみましょう。

- 大脳基底核(強化学習):「今のはシュートが入った!(=報酬)。この一連の行動(ジャンプしてシュートする)は”良い”行動だ」と学習し、次に同様の機会が来た時に、再びシュートを選択しやすくなります。

- 小脳(教師あり学習):「今のはシュートがリングの2cm左に外れた!(=誤差)。次のシュートでは、手首のスナップを1度右に補正しよう」と学習し、シュートそのものの精度を上げます。

両者は「何をすべきか(大脳基底核)」と「どうやるべきか(小脳)」という、学習の異なる側面を担っているのです。

もちろん、この二つのシステムは独立しているわけではありません。大脳皮質を介したループ 56 だけでなく、視床 54 や、さらには小脳が大脳基底核のドーパミンレベル(報酬信号)に影響を与えるという直接的な経路 53 を通じて、両者は複雑に連携し、私たちの行動を最適化しています。

表2:小脳 vs. 大脳基底核:学習メカニズムの比較 (Cerebellum vs. Basal Ganglia: Learning Mechanism Comparison)

(出典: 2 に基づき作成)

| 比較項目 | 小脳 (Cerebellum) | 大脳基底核 (Basal Ganglia) |

| 主な学習モデル | 教師あり学習 (Supervised Learning) | 強化学習 (Reinforcement Learning) |

| 使用する主要信号 | 誤差 (Error) (意図と結果のズレ) | 報酬 (Reward) (行動結果の価値) |

| 主な役割 | 行動の最適化 (How) (どう上手くやるか) | 行動の選択 (What) (どの行動を選ぶか) |

| 関連する信号 | 登上線維による誤差信号 | ドーパミンによる報酬予測誤差信号 |

| 主な機能 | 運動の精度、タイミング、協調、適応 | 運動の開始、習慣形成、動機付け |

| 学習の例 | シュートの精度を上げる | シュートを打つという判断を学ぶ |

この小脳と大脳基底核の役割分担は、一見すると矛盾するように見える「運動の小脳」と「思考の小脳」という二つの顔を、見事に統一する鍵となります。

小脳は、その「結晶構造」(セクションII)が示すように、場所によらず「均一な計算」 2、すなわち「教師あり学習による誤差修正」 2 を実行していると推測されます。

では、なぜ運動と認知の両方に関わるのでしょうか?

その答えは、小脳が接続している相手によって決まる、というものです。もし小脳のあるモジュールが「運動野」に接続していれば、それは「運動の誤差」を修正します。もし別のモジュールが(セクションIIIで見たように)「前頭前野(思考の中枢)」 35 に接続していれば、それは「思考の誤差」(例:計画のズレ、社会的な予測のズレ)を修正します。

小脳は、いわば**「万能の誤差修正器(Universal Error Corrector)」**であり、大脳皮質の様々な専門領域が、自らの処理を洗練させるために「外付けのコプロセッサ(補助演算装置)」として利用しているのです。これこそが、小脳の多様な新機能の根幹をなす統一理論です。

V. 最新研究(1):「思考する小脳」— 認知・情動への関与

「小脳は万能の誤差修正器である」という仮説に基づき、ここからは小脳が運動以外の高次機能、すなわち「認知」と「情動」にどのように関わっているのか、最新の具体的な研究成果を解説します。

5.1. 「運動だけ」は過去の話:常識のパラダイムシフト

セクションIIIで概説したように、1990年代以前の「運動機能専用」という見方 2 は、fMRIによる脳機能イメージング 39 と、詳細な臨床研究 39 によって、現在では完全に覆されています。

小脳が、運動だけでなく、高次の認知 58 や情動(感情) 1 にも深く関与していることは、今や脳科学における新しい常識となっています 7。

5.2. 小脳が関与する「認知機能」

fMRI研究は、小脳、特にその広大な後部領域(外側半球)が、大脳の認知領域、特に「前頭前野」や「頭頂葉」といった思考の中枢と密接に連携していることを示しています 46。

小脳が関与するとされる主要な認知機能は以下の通りです 64:

- 実行機能 (Executive Functions):

計画立案、意思決定、問題解決、抽象的思考など、私たちが「考える」と呼ぶ活動の中核をなす、最も高度な認知機能です 46。 - ワーキングメモリ (Working Memory):

情報を一時的に記憶(例:電話番号を暗唱する)しながら、同時に別の作業(例:その番号を紙に書き出す)を行うための、脳の「メモリ」あるいは「作業台」のような機能です 57。 - 言語 (Language):

単語の意味の理解や生成、文法処理、流暢な発話など、広範な言語機能に関与します 2。特に興味深いのは、大脳の左半球に言語野(ブローカ野、ウェルニッケ野)がある(右利きの場合)のに対し、小脳ではそれと対になる右小脳半球が言語機能に強く関わることが示されている点です 46。 - 視空間認識 (Visuospatial Function):

物の位置関係や空間的な配置を把握し、頭の中で操作する能力です 46。 - 注意 (Attention):

多くの情報の中から特定の情報に焦点を当てたり、注意を別の対象に柔軟に切り替えたりする機能です 2。

5.3. 感情の調節:「情動の小脳 (Limbic Cerebellum)」

小脳は、論理的な「認知」だけでなく、喜怒哀楽といった「情動(感情)」の調節にも関与していることが明らかになっています 1。

小脳は、大脳辺縁系(扁桃体や海馬など、感情を司る脳領域)とも広範なネットワークを形成しています。特に小脳の中央部である「虫部 (Vermis)」や、それと接続する深部小脳核(室頂核など)が、「情動の小脳」あるいは「辺縁系小脳」として機能していると考えられています 68。

5.4. 臨床的証拠:シュマーマン症候群 (CCAS)

この「思考する小脳」の発見を臨床的に決定づけたのが、セクションIIIでも触れた、ジェレミー・シュマーマン (Jeremy Schmahmann) が1990年代に提唱した**「小脳認知情動症候群 (Cerebellar Cognitive Affective Syndrome: CCAS)」**(またはシュマーマン症候群)です 39。

これは、小脳(特に後部外側半球や虫部)に損傷を受けた患者が、伝統的な運動失調に加えて、以下のような特異な認知・情動障害を示すことを体系化したものです 39。

- 実行機能の障害(計画性の欠如、衝動性、思考の柔軟性の低下) 39

- 空間認識の障害 48

- 言語の障害(言葉がスムーズに出てこない、文法的な誤り) 39

- 情動・性格の変化(感情が鈍くなる「平板化」、逆に幼児的になったり攻撃的になったりする「脱抑制」、不適切な行動) 39

シュマーマンは、この一連の症状の根底にあるメカニズムを**「思考のディスメトリア(測定障害:Dysmetria of Thought)」** 62 という、非常に的確な言葉で表現しました。

Dysmetria(ディスメトリア、測定障害)とは、伝統的に、小脳損傷による運動障害(例:指で自分の鼻を正確に触ろうとしても、行き過ぎたり手前で止まったりする)を指す神経学用語です。

シュマーマンは、これと全く同じことが「思考」にも起きていると主張しました。つまり、CCAS患者は、知識(記憶)そのものを失ったわけではありません。しかし、思考のプロセス(順序立て、状況に応じた適切な判断、感情の適切な強さ)が調整できず、チグハグになっているのです。これが、不適切な行動 39、計画性の欠如 48、感情の不安定 39 として現れます。

「思考のディスメトリア」は、セクションIVで提唱した「万能の誤差修正器」という仮説が、認知ドメインで故障した際の臨床症状に他なりません。小脳が「運動野」からの指令を誤差修正できなくなると、「運動失調(Motor Dysmetria)」が起こります。同様に、小脳(の認知領域)が「前頭前野」や「辺縁系」からの指令を誤差修正できなくなると、「思考失調(Cognitive Dysmetria)」が起こるのです。これは、*単一のアルゴリズム(誤差修正)*が、*2つの異なるドメイン(運動と思考)*で破綻した状態を示していると考えられます。

VI. 最新研究(2):「社会的な小脳」— 他者の心を理解する

「思考する小脳」の中でも、近年最も注目を集めているフロンティアが「社会性」です。小脳が、他者と関わり、その他者の心を理解するという、非常に高度で人間的な機能にまで関与していることがわかってきました。

6.1. 新たなフロンティア:「社会認知 (Social Cognition)」

社会認知とは、他者の表情、視線、声のトーン、行動といった社会的なシグナルを解釈し、そこからその他者の意図、信念、精神状態、感情を推測し、理解する能力です 70。円滑な人間関係に不可欠なこの能力にも、小脳が関与するという証拠が、2010年代後半から現在にかけて急速に蓄積しています 1。

6.2. 脳内の「社会担当」領域:小脳後部(Crus I / II)

fMRI研究により、私たちが社会的な課題(例:他者の意図を推測する、皮肉を理解する)を行っている最中に活動するのは、小脳の運動領域(前部)ではなく、**小脳後部の外側半球、特に「Crus I(第1脚)」と「Crus II(第2脚)」**と呼ばれる領域であることが一貫して示されています 70。

このCrus I / IIは、ヒトにおいて特に大きく発達した領域であり、大脳皮質の「前頭前野」や「側頭頭頂接合部 (TPJ)」といった、「心の理論 (Theory of Mind: ToM)」 79(他者の心を推測する機能)に関わる中枢と強いネットワークを形成しています。

さらに、小脳の中でも役割分担があるようです。2023年の研究 73 などは、小脳の内側(虫部など)は、他者の表情から感情を読み取るといった、比較的基本的な感情処理に関与するのに対し、外側(Crus I/II)は、「心の理論」のような、より*高次で複雑な「心読み(Mentalizing)」*に特化して関与している可能性を示唆しています 71。

6.3. 社会性を司るメカニズム:「内的モデル」による他者の予測

小脳は、どのようにして「他者の心を読む」という複雑な作業に関与しているのでしょうか。

セクションIVで、小脳は「次にこの筋肉を動かせば、腕はこの位置に到達する」と運動を予測する「内的モデル (Internal Models)」 2 を作ると解説しました。

最新の仮説は、小脳がこれと全く同じ仕組みを「社会性」にも応用しているというものです 71。すなわち、小脳(特にCrus I/II)は、過去の経験に基づき、他者の行動や社会的な出来事の「順序(シーケンス)」を学習・予測する**「社会的な内的モデル」**を構築していると考えられています 69。

例えば、私たちが他者と会話する際、小脳は常に「この状況で、この表情で、この声のトーンならば、相手は次に微笑むはずだ」という無意識的な予測シミュレーションを実行しています。もし相手が微笑む代わりに顔をしかめた場合、予測と現実の間に「ズレ」=「社会的な予測誤差」が生じます。

この「誤差信号」が(おそらく登上線維を介してCrus I/IIに)発火し、相手に対する「内的モデル」や「社会ルール」を更新する学習が促されると考えられます。これが「空気を読む」ことや「社会性を学ぶ」ことの神経基盤である可能性があります。

この「社会的な予測」が、スムーズな社会的コミュニケーションや協調行動を可能にしているのです 71。もしこの機能が生まれつき、あるいは発達の早期に破綻してしまったら、どうなるでしょうか。社会的なルールが学べず、他者の意図が予測できず、深刻な社会的障害につながると考えられます。

VII. 最新研究(3):小脳と精神・発達障害の知られざる関連

セクションVIで提示した「社会的な予測誤差」という仮説は、脳科学における長年の謎であった、自閉症スペクトラム障害(ASD)や統合失調症といった精神・発達障害の病態解明に、全く新しい光を当てています。

小脳は今や、これらの疾患の病態を理解し、治療法を開発するための「ミッシングリンク」として、臨床研究の最前線で爆発的な注目を集めています。

7.1. 自閉症スペクトラム障害 (ASD) と小脳

ASDは、社会的コミュニケーションの障害と、限定された興味や反復行動を特徴とする発達障害です。

- 最も一貫した異常部位:脳画像研究や死後脳研究において、小脳はASD(自閉症)の脳で最も一貫して異常が報告される脳領域の一つです 74。

- 特定の領域:そして、その異常が集中しているのが、セクションVIで「社会性の中枢」として登場した**「小脳後部(特に右のCrus I / II)」**なのです 74。

- 症状との関連:Crus I/IIの異常(例:灰白質の体積減少、機能的結合の低下)は、ASDの核となる症状、すなわち社会的コミュニケーション障害の重症度と強く相関していることが、多くの研究で示されています 57。また、「心の理論 (ToM)」の能力の低さとも関連が指摘されています 57。

- 病態メカニズム:

- プルキンエ細胞の減少:ASD患者の小脳では、小脳皮質の唯一の出力ニューロンであるプルキンエ細胞の数が、健常者と比べて有意に減少しているという死後脳研究の報告が古くからあります 75。

- 大脳-小脳回路の破綻:ASDの症状は、大脳の社会性領域(前頭前野など)と、小脳Crus I/IIとの間の「機能的結合(連携)」が破綻していることによって引き起こされる可能性が指摘されています 57。これにより、「社会的な予測モデル」(セクションVI)がうまく構築・更新できないのではないかと考えられています。

- 遺伝的証拠:2024年4月の新しい研究 81 では、ASDの最も強力なリスク遺伝子の一つである Chd8 が、小脳の発達や機能に直接影響を与え、自閉症様の行動を引き起こすことが動物モデルで示され始めており、遺伝子レベルでの関連も強まっています。

7.2. 統合失調症 (Schizophrenia) と小脳

統合失調症は、幻覚、妄想、思考の混乱(陽性症状)、意欲の低下や感情の平板化(陰性症状)などを特徴とする精神疾患です。この疾患もまた、小脳の構造的・機能的な異常と強く関連していることが示されています 1。

- 「認知のディスメトリア (Cognitive Dysmetria)」仮説:

これは、統合失調症の多様な症状を説明する、小脳を中心とした主要な理論の一つです 82。

この仮説は、セクションVで解説したシュマーマンの「思考のディスメトリア(測定障害)」 69 が、統合失調症の根底にあるというものです 82。

メカニズム:大脳皮質-小脳-視床-大脳皮質を結ぶ巨大な神経回路ループ(CCTCCループ) 82 が機能不全に陥り、小脳が大脳皮質の活動(思考や知覚)を適切に「調整(coordinate)」または「変調(modulate)」できなくなる 82。その結果、思考や知覚が「協調不全」を起こし、文脈から外れた知覚(=幻覚)や、支離滅裂な思考(=思考の混乱)として現れるのではないか、と考えられています。 - 陰性症状との関連:特に、従来の薬物治療が効きにくい「陰性症状」(意欲の低下や感情の欠如) 84 に注目が集まっています。2024年の研究 85 では、小脳と大脳基底核(セクションIV参照)との間の結合性が低下していることが、陰性症状の重症度と関連していることが報告されました。これは、小脳が陰性症状の治療のための新たなターゲットになる可能性を示しています 84。

7.3. その他の精神・神経疾患

小脳との関連が指摘される疾患は、ASDや統合失調症に留まりません。

- うつ病・双極性障害:主要な気分障害も、小脳(特に後部や虫部)の灰白質の体積減少や、大脳辺縁系との結合異常との関連が報告されています 68。

- 不安障害:小脳虫部や、恐怖の中枢である扁桃体(へんとうたい)との結合異常との関連が指摘されています 83。

- アルツハイマー病:認知症の代表であるアルツハイマー病でさえ、無縁ではありません。2024年に発表された日本の研究 86 では、アルツハイマー病患者の認知機能の低下と、小脳後部の萎縮(体積減少)との間に正の相関関係があることが示され、小脳が認知症の病態理解にも関与する可能性が浮上しています。

これらの知見は、小脳が脳ネットワーク全体の発達と機能の安定性に、いかに広範で根本的な役割を果たしているかを物語っています。

表3:小脳と関連が指摘される主要な精神・発達障害

(出典: 68 に基づき作成)

| 疾患名 | 関連が強い小脳領域 | 提唱されている仮説・メカニズム | 関連する主な症状 |

| 自閉症スペクトラム障害 (ASD) | 後部外側半球 (Crus I / II) | 社会的予測モデルの破綻、大脳-小脳(Crus I/II)間の結合不全、プルキンエ細胞の減少 | 社会的コミュニケーション障害、反復行動、心の理論(ToM)の障害 |

| 統合失調症 (Schizophrenia) | 広範(特に認知ループ、辺縁系ループ) | 認知のディスメトリア (Cognitive Dysmetria)、CCTCCループの機能不全 | 思考の混乱、幻覚、妄想、陰性症状(意欲低下、感情平板化) |

| うつ病・双極性障害 | 後部、虫部 (Vermis) | 辺縁系小脳(Limbic Cerebellum)の機能不全、灰白質の体積減少 | 抑うつ気分、情動の調節不全 |

| 不安障害 | 虫部 (Vermis) | 小脳-扁桃体(恐怖中枢)間の結合異常 | 不安、恐怖反応の調節不全 |

| アルツハイマー病 | 後部小脳 | 神経変性による灰白質の萎縮 | 認知機能の全般的な低下(運動機能とは独立) |

これらの疾患、特にASDや統合失調症は「発達障害」としての側面が強く、症状は幼少期から現れます。近年の研究は、さらにラディカルな仮説を提示しています。

それは、乳児期の小脳の異常が、数年後の社会的コミュニケーション能力の困難さを予測できる 75、あるいは、小児の精神病理に関する遺伝的パターンが、胎児期の小脳発達と関連している 87 というものです。

これは、「発達性ディアスキシス (Developmental Diaschisis)」 74 という概念につながります。もし、ASDや統合失調症の問題が、大脳皮質(前頭前野など)で始まっているのではなく、胎児期や乳児期における小脳(例:Crus I/II)の初期機能不全が原因であるとしたらどうでしょうか。

小脳は、CCTCCループ 82 を通じて、大脳皮質の発達そのものを「微調整(fine-tune)」する役割を担っていると考えられます。もしこの「調整役」が発達の最初期から壊れていたら、大脳皮質という「楽器」は正しくチューニングされることなく発達を終えてしまいます。

私たちが観察している大脳皮質の社会的・認知的障害は、実は下流の結果であり、その根源的な原因は小脳にあるのかもしれません。これは、これらの疾患を「大脳皮質の病気」ではなく、「(小脳に起因する)脳ネットワーク発達の病気」として捉え直す、根本的なパラダイムシフトを意味しています。

VIII. 一般的な疑問:小脳は「鍛える」ことができるのか?

これほどまでに運動、認知、社会性、そして精神疾患にまで深く関わる小脳。では、私たちは小脳を「鍛える」ことができるのでしょうか? 11

この一般の方々が抱く素朴な疑問 11 に、科学は明確な「イエス」を提示しつつあります。

8.1. 回答:小脳は「学習」そのものである

小脳の中心的な機能が「学習」と「適応」である 11 ことを思い出してください。

小脳は、経験(試行錯誤)に応じて自らの回路の接続強度(シナプスの強さ)を変化させる「神経可塑性 (Neuroplasticity)」 18 の塊です。セクションIIで解説したMarr-Albus理論 2 やLTD(長期抑圧) 38 こそが、可塑性そのものです。

したがって、**「新しい運動技能を学習すること」自体が、最も直接的な「小脳のトレーニング」**であると言えます 11。

8.2. 科学的証拠:ジャグリング学習が脳を変える

「小脳を鍛える」効果を科学的に示した最も有名な例が、ジャグリング (Juggling) の学習です 90。

ジャグリングは、日常では行わない複雑な身体の協調、タイミング、空間認識、そして膨大な「誤差修正」を小脳に要求します。

- 脳構造の変化:過去の研究で、ジャグリング未経験者が数週間にわたって練習を積むと、脳の構造(運動や視覚情報処理に関わる領域の白質 90 や灰白質 92)が物理的に変化することが示されています。

- 認知機能への効果:さらに重要なのは、ここ数年(2020年以降)の研究が、ジャグリングという運動学習が、認知機能(特に実行機能)を向上させることを明らかにしている点です 28。

2024年に発表されたフットボール・ジャグリング(リフティング)の学習に関する研究 28 では、ジャグリング学習を行ったグループが、学習を行わなかった対照群と比較して、「実行機能」(特に、衝動を抑える抑制機能と、タスクを切り替える切り替え(Shifting)機能)の成績を有意に向上させました 28。他の研究ではワーキングメモリの向上も報告されています 93。

- そのメカニズム:なぜ「運動」のトレーニングが「思考」の能力を高めるのでしょうか?

fMRIを用いて学習前後の脳機能の変化を調べたこの2024年の研究 28 によると、ジャグリング学習は、小脳(例:小葉VI)と、大脳の認知領域(前頭葉や側頭葉)との間の機能的結合(連携)を強化したことが示されました 28。

8.3. 日常生活への応用:「認知的スピルオーバー」

ジャグリングの例は、「認知的スピルオーバー(Cognitive Spillover)」とも呼べる現象を示唆しています。

小脳の神経回路は、運動と認知で同じ計算原理(誤差修正)を共有し(セクションIV「万能の誤差修正器」仮説)、解剖学的にもCCTCCループ 82 として密接にリンクしています。

そのため、*一方のドメイン(運動)で回路を鍛えると(=ジャグリングのような新しい複雑な運動を学ぶと)、その恩恵が、同じループを使っているもう一方のドメイン(認知)*にも波及する(スピルオーバーする)のです。

これは、「頭を良くしたければ、複雑な運動を学べ」という、古くからの直感に科学的な根拠を与えるものです。ジャグリングに限らず、ダンス、楽器演奏、新しいスポーツ(例:テニス、ボルダリング)、あるいはバランスボードに乗る訓練など、「意識的な努力」と「試行錯誤による誤差修正」を必要とする複雑な新しい運動技能の習得は、小脳を活性化させ、大脳との連携を強化する、優れた「脳のトレーニング」である可能性が高いです。

IX. 結論:未来の小脳研究が目指すもの

本レポートでは、小脳が、単なる「運動の調整役」という古いイメージから、いかにして「思考と社会性の精密な調整役」という、脳機能の根幹に関わる新たなフロンティアへと変貌を遂げたかを解説してきました。

9.1. パラダイムシフトの総括:小脳の再評価

小脳は、もはや大脳の「運動」を手伝う下位パートナーではありません。

小脳は、運動であれ、思考であれ、感情であれ、社会性であれ、脳が生み出すあらゆる「出力」を滑らかにし、最適化し、学習によって洗練させる**「万能の誤差修正器(Universal Error Corrector)」**であり、大脳皮質と並ぶ、脳のもう一つの中心的なプロセッサとして再評価されています 63。

9.2. 未来の研究と臨床応用

この新たな小脳観は、未来の脳科学と医療に大きな可能性をもたらします。

- 回路の解明:Crus I/IIが、どのようにして前頭前野と「会話」し、「社会的な予測」を実行しているのか 9、その詳細な回路メカニズムの解明が、fMRIや電気生理学の技術を用いて進められています 63。

- 分子レベルの理解:2024年9月に開催された国際会議 94 などで議論されているように、シングルセル(単一細胞)解析 94 によって、どの遺伝子 87 が小脳(特にプルキンエ細胞や顆粒細胞)の発達や疾患(ASDなど)に関与しているのか、分子レベルでの解明が加速しています。

- 新たな「治療標的」としての小脳:

これが最も重要な帰結です。もし、ASD 74 や統合失調症 82 といった難治性の精神・発達障害の原因の一部が、セクションVIIで議論したように小脳の機能不全にあるのなら、小脳は全く新しい「治療標的」となります。

大脳皮質の複雑な「思考」そのものに外部から介入するのは非常に困難です。しかし、小脳には「高い可塑性(鍛えやすさ)」(セクションVIII)があり、脳の表面近くに位置するため「物理的にアクセスしやすい」という利点があります。

小脳は、大脳皮質という「表玄関」から治療するのが難しい疾患に対し、「裏口(バックドア)」を提供してくれる可能性があります。

ニューロモジュレーションと呼ばれる技術、例えばTMS(経頭蓋磁気刺激) 73 やtDCS(経頭蓋直流電気刺激) 64 などで、小脳の特定の領域(例:ASDならCrus I/II、統合失調症の陰性症状なら関連領域)を(非侵襲的に)刺激し、その可塑性を利用して 84 大脳-小脳ループの機能を「再チューニング」することで、間接的に大脳皮質の機能を正常化しようとする臨床試験が、世界中で既に始まっています 79。

「小さな脳」は、その内部に秘められた膨大なニューロンの力で、運動だけでなく、私たちの思考、感情、社会性までをも精密に調整し続けています。この「万能の調整役」の全貌が解明されるとき、それは「脳とは何か」、そして「心とは何か」という問いに対する、私たちの答えを大きく変えることになるでしょう。

引用文献

- Brain Anatomy and How the Brain Works | Johns Hopkins Medicine, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-the-brain

- Cerebellum – Wikipedia, 11月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum

- Cerebellum: What It Is, Function & Anatomy – Cleveland Clinic, 11月 15, 2025にアクセス、 https://my.clevelandclinic.org/health/body/23418-cerebellum

- Neuroanatomy, Cerebellum – StatPearls – NCBI Bookshelf – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538167/

- Definition of cerebellum – NCI Dictionary of Cancer Terms, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/cerebellum

- Cerebellum (Section 3, Chapter 5) Neuroscience Online: An …, 11月 15, 2025にアクセス、 https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/s3/chapter05.html

- A Focus on the Cerebellum: From Embryogenesis to an … – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience/articles/10.3389/fnsys.2021.646052/full

- Basal ganglia for beginners: the basic concepts you need to know and their role in movement control – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience/articles/10.3389/fnsys.2023.1242929/full

- Cerebellum and social abilities: A structural and functional connectivity study in a transdiagnostic sample – PMC – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11237877/

- A Guide to Immunostaining the Cerebellum | Proteintech Group, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.ptglab.com/news/blog/a-guide-to-immunostaining-the-cerebellum/

- Snapshot: What is the Cerebellum? – National Ataxia Foundation, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.ataxia.org/scasourceposts/snapshot-what-is-the-cerebellum/

- 小脳はどんな働きをしているの? | 看護roo![カンゴルー], 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.kango-roo.com/learning/2832/

- Cerebellum | Description, Anatomy, & Functions – Britannica, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.britannica.com/science/cerebellum

- Motor Learning and the Cerebellum – PMC – PubMed Central – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4563713/

- 2-Minute Neuroscience: Cerebellum – YouTube, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=Fir-v6EoZNE

- The Cerebellum – Structure – Position – Vasculature – TeachMeAnatomy, 11月 15, 2025にアクセス、 https://teachmeanatomy.info/neuroanatomy/structures/cerebellum/

- Neurology | Cerebellum Anatomy & Function – YouTube, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=NVsrexn3pT8

- How the Cerebellum Learns to Learn – Simons Foundation, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.simonsfoundation.org/2020/01/24/how-the-cerebellum-learns-to-learn/

- The Cerebellar Cortex – PMC – PubMed Central – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10268027/

- Cerebellar Motor Learning: When Is Cortical Plasticity Not Enough? – Research journals, 11月 15, 2025にアクセス、 https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.0030197

- Purkinje Cells | Embryo Project Encyclopedia, 11月 15, 2025にアクセス、 https://embryo.asu.edu/pages/purkinje-cells

- Histology, Purkinje Cells – StatPearls – NCBI Bookshelf – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545154/

- Snapshot: What are Purkinje cells? – National Ataxia Foundation, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.ataxia.org/scasourceposts/snapshot-what-are-purkinje-cells/

- Functionally distinct Purkinje cell types show temporal precision in encoding locomotion, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7382291/

- Purkinje cell – Wikipedia, 11月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Purkinje_cell

- Purkinje cells directly inhibit granule cells in specialized regions of the cerebellar cortex – PMC – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5853127/

- Purkinje cell dysfunction causes disrupted sleep in ataxic mice – PMC – PubMed Central, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11190574/

- The effects of football juggling learning on executive function and …, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10954781/

- Lab 6 Cerebellar Circuits, 11月 15, 2025にアクセス、 https://vanat.ahc.umn.edu/neurLab6/Circuits.html

- Circuits within the Cerebellum – Neuroscience – NCBI Bookshelf – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10865/

- Neuroanatomy, Superior and Inferior Olivary Nucleus (Superior and Inferior Olivary Complex) – StatPearls – NCBI Bookshelf, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542242/

- Cerebellum: What is in a Name? Historical Origins and First Use of This Anatomical Term, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7351839/

- Cerebellum: history – PubMed, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19272426/

- 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience/articles/10.3389/fnsys.2021.646052/full#:~:text=Further%20knowledge%20spread%20during%20the,in%20controlling%2C%20respectively%2C%20posture%2F

- Contribution of electrophysiological studies to cerebellar physiology – PubMed, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3053783/

- Recent data on the cerebellum require new models and theories – ResearchGate, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/373197513_Recent_data_on_the_cerebellum_require_new_models_and_theories

- Historic notes on anatomic, physiologic, and clinical research on the cerebellum – PubMed, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29903448/

- Historical review of the significance of the cerebellum and the role of Purkinje cells in motor learning – PubMed, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12582060/

- The Mysterious, Multifaceted Cerebellum – BrainFacts, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.brainfacts.org/brain-anatomy-and-function/anatomy/2020/the-mysterious-multifaceted-cerebellum-120320

- The Role of the Cerebellum in Cognition and Behavior | The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences – Psychiatry Online, 11月 15, 2025にアクセス、 https://psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/jnp.12.2.193

- Introduction to FMRI – Nuffield Department of Clinical Neurosciences – University of Oxford, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.ndcn.ox.ac.uk/divisions/fmrib/what-is-fmri/introduction-to-fmri

- Functional magnetic resonance imaging – Wikipedia, 11月 15, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_magnetic_resonance_imaging

- The History and Continued Evolution of Functioning Magnetic Resonance Imaging Technology (fMRI) | Published in Academic Medicine & Surgery, 11月 15, 2025にアクセス、 https://academic-med-surg.scholasticahq.com/article/123287-the-history-and-continued-evolution-of-functioning-magnetic-resonance-imaging-technology-fmri

- Limitations of PET and lesion studies in defining the role of the human cerebellum in motor learning | Behavioral and Brain Sciences | Cambridge Core, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/limitations-of-pet-and-lesion-studies-in-defining-the-role-of-the-human-cerebellum-in-motor-learning/4035DD51E690EE1663CC3AE34C679538

- Behind the scenes of functional brain imaging: A historical and physiological perspective, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC33796/

- Nonmotor Functions of the Cerebellum: An Introduction, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.ajnr.org/content/37/6/1005

- Functional Connectivity of the Cognitive Cerebellum – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience/articles/10.3389/fnsys.2021.642225/full

- The Role of the Cerebellum in Advanced Cognitive Processes in Children – PubMed Central, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11351585/

- Cerebral Cortex: What It Is, Function & Location – Cleveland Clinic, 11月 15, 2025にアクセス、 https://my.clevelandclinic.org/health/articles/23073-cerebral-cortex

- A review of differences between basal ganglia and cerebellar control of movements as revealed by functional imaging studies – PubMed, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9712006/

- Basal Ganglia (Section 3, Chapter 4) Neuroscience Online – Department of Neurobiology & Anatomy, 11月 15, 2025にアクセス、 https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/s3/chapter04.html

- basal ganglia and the cerebellum in human emotion | Social Cognitive and Affective Neuroscience | Oxford Academic, 11月 15, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/scan/article/15/5/599/5854349

- Cerebellar Contributions to the Basal Ganglia Influence Motor Coordination, Reward Processing, and Movement Vigor – PubMed Central, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9665921/

- Cerebellar Contributions to the Basal Ganglia Influence Motor Coordination, Reward Processing, and Movement Vigor | Journal of Neuroscience, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/42/45/8406

- The contribution of the basal ganglia and cerebellum to motor learning: A neuro-computational approach – PMC – PubMed Central, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10101648/

- Basal ganglia and cerebellar loops: motor and cognitive circuits – PubMed – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10719151/

- The crucial role of the cerebellum in autism spectrum disorder: Neuroimaging, neurobiological, and anatomical insights – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11222293/

- The Genetics of Cerebellar Structure and Associations With Cognitive Performance: A Twin Magnetic Resonance Imaging Study – PMC – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12326421/

- The Role of the Cerebellum in Advanced Cognitive Processes in Children – MDPI, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2227-9059/12/8/1707

- Cognitive-Affective Functions of the Cerebellum – Journal of Neuroscience, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/43/45/7554

- Variations on the theme: focus on cerebellum and emotional processing – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience/articles/10.3389/fnsys.2023.1185752/full

- Consensus Paper: The Cerebellum’s Role in Movement and Cognition – PubMed Central, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4089997/

- Small but Mighty: Ten Myths and Misunderstandings About the Cerebellum – PMC, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11338294/

- The cerebellum and cognitive neural networks – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2023.1197459/full

- The impact of frontal and cerebellar lesions on decision making: evidence from the Iowa Gambling Task – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2014.00061/full

- Wired to Regulate: Brain Connectivity Predicts Emotion Regulation Capacity and Tendency, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12595545/

- Cerebellar contribution to emotion regulation and its association with medial frontal GABA level | Social Cognitive and Affective Neuroscience | Oxford Academic, 11月 15, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/scan/article/20/1/nsae091/7914622

- The Cerebellum’s Role in Affective Disorders: The Onset of Its Social Dimension – MDPI, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2218-1989/13/11/1113

- Editorial: The cerebellar role in psychiatric disorders: Emerging evidence and future perspectives – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/behavioral-neuroscience/articles/10.3389/fnbeh.2022.1075679/full

- The Cerebellum in Social Cognition – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/cellular-neuroscience/articles/10.3389/fncel.2018.00145/full

- Consensus Paper: Cerebellum and Social Cognition – PMC, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7588399/

- Contributions of the posterior cerebellum to mentalizing and social functioning: A transdiagnostic investigation – PMC – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12080638/

- Functional Segregation of the Human Cerebellum in Social Cognitive Tasks Revealed by TMS | Journal of Neuroscience, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/43/20/3708

- Cerebro-cerebellar circuits in autism spectrum disorder – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2015.00408/full

- Autism Spectrum Disorder: The Cerebellum, Genes, and Pathways – MDPI, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2035-8377/17/10/173

- Cerebellar and Striatal Implications in Autism Spectrum Disorders: From Clinical Observations to Animal Models – MDPI, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/1422-0067/23/4/2294

- The Cerebellar Involvement in Autism Spectrum Disorders: From the Social Brain to Mouse Models – PMC – PubMed Central, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8998980/

- Cerebellar Structure and Function in Autism Spectrum Disorder, 11月 15, 2025にアクセス、 https://jpbs.hapres.com/SwitchArticles.aspx?cid=1487&direction=left

- The cerebellum is linked to theory of mind alterations in autism. A direct clinical and MRI comparison between individuals with autism and cerebellar neurodegenerative pathologies – PMC – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9291804/

- Cerebellum Plays Key Role in Social and Cognitive Abilities – Neuroscience News, 11月 15, 2025にアクセス、 https://neurosciencenews.com/cerebellum-social-cognition-27912/

- New research suggests cerebellum may play important role in autism – UC Davis Health, 11月 15, 2025にアクセス、 https://health.ucdavis.edu/news/headlines/new-research-suggests-cerebellum-may-play-important-role-in-autism-/2024/04

- The Role of the Cerebellum in Schizophrenia – PMC, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3175494/

- The cerebellum and psychiatric disorders: unraveling its role in mental health – SciELO, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.scielo.br/j/anp/a/DrL6tNFhvvkcvYVW9Hk7LfS/?lang=en

- Cerebellar stimulation in schizophrenia: A systematic review of the evidence and an overview of the methods – PubMed Central, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9815121/

- Cerebellar–Basal Ganglia Dysconnectivity in Schizophrenia: Insights into Motivational Deficits – Oxford Academic, 11月 15, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/advance-article/doi/10.1093/schbul/sbaf087/8161280

- アルツハイマー病の認知機能低下と小脳体積の関連を示唆する研究 – CareNet Academia, 11月 15, 2025にアクセス、 https://academia.carenet.com/share/news/a7be5648-0773-4abb-99b8-fc9d694710bc

- New clues for the role of cerebellum in schizophrenia and the associated cognitive impairment – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/cellular-neuroscience/articles/10.3389/fncel.2024.1386583/full

- Cerebellar Influence on Motor Cortex Plasticity: Behavioral Implications for Parkinson’s Disease – PMC – NIH, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4018542/

- Intrinsic Plasticity of Cerebellar Purkinje Cells Contributes to Motor Memory Consolidation, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/40/21/4145

- Juggling enhances connections in the brain | University of Oxford, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.ox.ac.uk/news/2009-10-12-juggling-enhances-connections-brain

- Learning juggling by gradually increasing difficulty vs. learning the complete skill results in different learning patterns – Frontiers, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1284053/full

- The Effect of Juggling as Dual-Task Activity on Human Neuroplasticity: A Systematic Review, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9222273/

- Football Juggling Learning Alters the Working Memory and White Matter Integrity in Early Adulthood: A Randomized Controlled Study – MDPI, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2076-3417/11/9/3843

- Conference Report: Cerebellar Development and Disease at Single-Cell Resolution – PMC, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12141159/

- A Brief History of Cerebellar Neurostimulation – PMC – PubMed Central, 11月 15, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9325826/

- History in medicine: the road to clinical electrophysiology – European Society of Cardiology, 11月 15, 2025にアクセス、 https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-21/history-in-medicine-the-road-to-clinical-electrophysiology

- The History of Electrophysiology – Grey Matters Journal, 11月 15, 2025にアクセス、 https://greymattersjournal.org/the-history-of-electrophysiology/