はじめに:顕微鏡スライドを超えて – 生物学の新たな視界

一世紀以上にわたり、生物学や医学における組織観察のゴールドスタンダードは、薄くスライスされた組織切片をガラススライド上で観察する病理組織学でした 1。この手法は細胞レベルの詳細な情報をもたらしましたが、本質的な限界も抱えていました。組織を物理的に切り刻むことで、細胞同士の複雑なつながりや、組織全体に広がる大規模な構造に関する三次元的な情報が失われてしまうのです 1。個々の部品を調べるために、完成した機械を分解するようなものでした。

しかし近年、この常識を覆す革新的な技術が登場しました。それが「生体組織透明化技術」です。この技術は、マウスの脳全体や特定の臓器、さらにはマウスの全身といった巨大な生体サンプルを、文字通り「透明」にすることを可能にします 8。これにより、研究者は組織をスライスすることなく、本来あるがままの三次元構造を、細胞レベルの解像度で観察できるようになったのです 8。

この技術がもたらす真の革命は、単にサンプルを透明にすること以上に、生物学的な「文脈(コンテクスト)」を保存することにあります。従来の組織学では、細胞は隣接する細胞から切り離され、機能そのものを定義する相互作用のネットワークが破壊されていました。組織透明化技術はこのネットワークを丸ごと保存します。その結果、生物学の焦点は、個々の構成要素の研究から、無傷で機能するシステム全体の研究へと大きくシフトしつつあります。脳の複雑な神経回路網のマッピングから、がん組織を取り巻く微小環境の解明、さらには生命が形作られる発生過程の追跡まで、この技術は生命科学のあらゆる分野で、これまで見えなかった世界の扉を開いています 9。

本稿では、この驚異的な生体組織透明化技術について、その基本原理から歴史、具体的な実験手法、そして最新の応用例と今後の展望まで、海外の科学文献を基に包括的に解説します。なぜ私たちの体は不透明なのかという物理学的な謎から始まり、それを克服するための化学者たちの創意工夫、そして透明化された組織から生命の秘密を読み解く最先端のイメージング技術まで、生命の内部構造を3Dで解き明かす科学の旅にご案内します。

第1章 不透明性の物理学:なぜ組織を透かして見ることができないのか

私たちの体を構成する組織の大部分は水分ですが、なぜ光を通さず不透明なのでしょうか。この根本的な問いに答えることが、組織透明化技術を理解する第一歩です。組織の不透明性は、光が単純に遮断されることによって生じるのではありません。その主な原因は、物理現象である「光散乱」と「光吸収」にあります 2。

主犯:光散乱

組織が不透明である最大の理由は、光が組織内部で無数の方向に散乱してしまうためです 14。これは、濃い霧の中で自動車のヘッドライトを点灯させると、光が霧の粒子に乱反射して前方が見えなくなる現象と似ています。

この光散乱を引き起こす元凶が、物質の「屈折率(Refractive Index, RI)」の違いです。屈折率とは、光がある物質の中を進む際に、真空中に比べてどれだけ速度が遅くなり、進路が曲がるかを示す指標です 6。コップの水にストローを入れると、水面でストローが曲がって見えるのが、空気と水の屈折率の違いによって引き起こされる身近な例です。

生体組織は、均一な物質ではなく、屈折率が大きく異なる様々な構成要素が混在する複雑な混合物です 16。細胞の内外を満たす細胞質や間質液は主に水分であるため、その屈折率は水に近い約$1.33$です。一方で、細胞膜を構成する脂質や、細胞の構造と機能を担うタンパク質の屈折率は約$1.44$以上と、水よりもずっと高い値を示します 14。光が組織内を進むとき、屈折率の低い細胞質から屈折率の高い脂質膜やタンパク質の凝集体へと通過するたびに、その進路がわずかに曲げられます。この小さな屈折が、組織内に存在する数百万、数千万の細胞界面で繰り返し起こることで、最終的に光はあらゆる方向に散乱し、組織は不透明に見えるのです 13。

この事実は、組織の不透明性が生命の基本設計に根差していることを示唆しています。細胞を細胞たらしめているもの、すなわち、脂質からなる細胞膜が、タンパク質を豊富に含む水性の内部環境と、水性の外部環境を隔てているという構造そのものが、光散乱の直接的な物理的原因となっているのです。したがって、組織を透明にするということは、その構造情報を破壊することなく、この根本的な光学的特性を穏やかに再設計するという、非常に繊細な挑戦であると言えます。

副次的な問題:光吸収

光散乱に加えて、組織の不透明性には「光吸収」も関与しています。組織内には、特定の色素分子が存在し、これらが光のエネルギーを吸収することで、光の透過を妨げます。代表的な色素には、血液中に含まれるヘモグロビンや、皮膚や毛髪に含まれるメラニンがあります 2。これらの分子は「光のスポンジ」のように振る舞い、光子を吸収してしまいます。特に、血液が豊富な臓器(肝臓、脾臓など)を透明化する際には、ヘモグロビンを除去または脱色することが極めて重要になります 2。

透明化技術の統一目標

以上の物理的背景から、あらゆる組織透明化技術が目指す二つの明確な目標が導き出されます。

- 光散乱の最小化:組織内の異なる構成要素(水分、脂質、タンパク質など)の屈折率を均一化し、光がまっすぐ進めるようにする(屈折率マッチング)8。

- 光吸収の最小化:ヘモグロビンやメラニンなどの色素を除去または脱色する 2。

これら二つの課題を化学的に解決することこそが、組織透明化技術の核心なのです。

第2章 一世紀にわたる進歩:組織透明化の歴史

生体組織を透明にするというアイデアは、実は100年以上も前から存在していました。しかし、それが近年のように生命科学のフロンティアを切り拓く主要技術として脚光を浴びるようになったのは、ごく最近のことです。その歴史は、一つのアイデアが、関連技術の発展を待って花開いた、科学技術の進化における典型的な事例と言えるでしょう。

先駆者:ヴェルナー・シュパルテホルツ(1900年代初頭)

現代の組織透明化技術の父と見なされているのが、ドイツの解剖学者ヴェルナー・シュパルテホルツです 6。彼の動機は、組織を切断することによる破壊を避け、解剖学的構造の「全体的な配置」を観察することにありました 6。1911年から1914年にかけて、彼はサリチル酸メチルと安息香酸ベンジルといった有機溶媒を用いて、ヒトの胎児や臓器などの大きな標本を透明化する手法を確立しました 15。彼が作製した標本の一部は、100年以上が経過した現在でも保存されており、その技術の先進性を示しています 26。

長い沈黙と改良の時代

シュパルテホルツの画期的な業績の後、20世紀の大部分において、この技術は解剖学におけるニッチな手法に留まりました。その間、いくつかの改良が加えられ、特に1980年代に開発されたBABB(ベンジルアルコールと安息香酸ベンジルの混合液)は、シュパルテホルツ法を改良した試薬として知られています 2。しかし、根本的なブレークスルーは訪れませんでした。

転換点(2007年):二つの技術の出会い

組織透明化技術が現代的なルネッサンスを迎える直接的なきっかけとなったのは、2007年に発表されたH. U. Dodtらによる論文でした 2。彼らの革新は、新しい化学薬品を開発したことではありませんでした。BABBという古典的な透明化法と、当時新たに開発された「光シート蛍光顕微鏡(Light-Sheet Fluorescence Microscopy, LSFM)」というイメージング技術を組み合わせたことに、その本質がありました 2。

LSFMは、薄いシート状のレーザー光でサンプルの断面のみを照らし、高速かつ低ダメージで三次元画像を取得できる顕微鏡です。この顕微鏡の登場により、初めて、透明化された臓器全体を細胞レベルの解像度で効率的に画像化することが可能になったのです。この「透明化技術」と「高速3Dイメージング技術」の融合が、眠っていた技術の潜在能力を完全に解き放ち、世界中の研究者の関心に火をつけました 8。

この歴史は、科学的ブレークスルーがしばしば、独立して発展してきた複数の技術の流れが合流する点で生まれることを示しています。透明化の化学原理は100年前から知られていましたが、それは解決策が問題を待っている状態でした。その問題、すなわち「透明にした巨大なサンプルをどうやって観察するか」は、顕微鏡技術(LSFM)と、さらに言えば、そこで生み出される膨大なデータを処理する計算機科学の並行的な進歩によって、初めて解決されたのです。2007年の論文は、化学、光学、情報科学という三つの流れが交わった瞬間の記念碑であり、100年前のアイデアが21世紀の最先端分野の一つとして蘇った理由を雄弁に物語っています。

現代の技術爆発(2010年~現在)

2007年の論文を皮切りに、組織透明化技術は爆発的な発展期に突入しました。研究者たちは、より優れた透明度、蛍光シグナルの保持、安全性の向上などを目指し、次々と新しい手法を開発しました。2011年のScale法、2012年の3DISCO法、そして2013年には画期的なCLARITY法とSeeDB法、2014年にはCUBIC法が登場するなど、多様なプロトコルが生まれ、現在の隆盛へとつながっています 22。次の章では、これらの現代的な手法を詳しく見ていきます。

第3章 化学者の料理帖:主要な透明化手法の実践ガイド

現在、60種類以上もの組織透明化プロトコルが報告されていますが、その多くは、中心となる化学戦略に基づいて三つの大きな「ファミリー」に分類することができます 1。ここでは、それぞれのファミリーのメカニズム、長所と短所を解説し、代表的な手法に焦点を当てて紹介します。

3.1 溶媒ベース法(疎水性):高速かつ強力なアプローチ

これはシュパルテホルツの時代から続く、最も古典的なアプローチです。

- メカニズム:この手法は主に二つのステップで構成されます。まず、アルコールなどの有機溶媒を用いて組織内の水分を完全に置換します(脱水)。この過程で、光散乱の主要因である脂質もある程度除去されます(脱脂)。次に、脱水された組織を、DBE(ジベンジルエーテル)やBABBのような高い屈折率を持つ有機溶媒に浸し、最終的な屈折率マッチングを行います 1。

- 長所:処理が非常に高速(数時間から数日)で、極めて高い透明度を達成できます 1。

- 短所:使用する有機溶媒は毒性が高く、取り扱いに注意が必要です。また、顕微鏡の対物レンズを損傷する可能性もあります 17。組織が大幅に収縮する傾向があり(時に元のサイズの60%まで減少)、GFP(緑色蛍光タンパク質)のような遺伝子導入された蛍光タンパク質のシグナルを消光(クエンチング)させてしまうことが多いという欠点もあります 1。

- 代表的な手法:iDISCO (immunolabeling-enabled DISCO):iDISCOは、溶媒ベース法を全組織抗体染色(免疫染色)に最適化した画期的な手法です 1。このプロトコルでは、メタノールを用いて組織の透過性を高める前処理を行います。これにより、抗体のような大きな分子が組織の深部まで浸透することが可能になります 36。神経科学の分野で脳全体の神経回路をマッピングする際などに広く用いられており、さらに全身の免疫染色を可能にするvDISCOのような強力な後継手法も開発されています 10。

3.2 水ベース法(親水性):穏やかな透明化への道

このアプローチは、有機溶媒の持つ毒性や蛍光タンパク質へのダメージといった問題を回避するために開発されました。

- メカニズム:組織から水分を除去するのではなく、水溶性(親水性)の試薬を用いて、組織内の水性環境そのものの屈折率を、タンパク質や脂質の屈折率に近づけるというアプローチです 1。これにより、刺激の強い溶媒を使わずに透明化を実現します。このファミリーは、さらに二つのサブタイプに分けられます。

- 単純浸漬法:高濃度の糖(フルクトースなど)やグリセロールといった単純な分子を含む水溶液に組織を浸すことで屈折率をマッチングさせます。この方法では脂質はほとんど除去されません 19。

- 過水和法:尿素などの試薬を用いて、穏やかに脂質を除去しつつ、タンパク質を部分的に変性させてより多くの水分子と結合させます(過水和)。これにより透明度が向上し、組織が膨張することもあります 1。

- 長所:蛍光タンパク質のシグナル保持に非常に優れており、組織の形態変化も少ない(収縮が少なく、時に膨張する)のが特徴です。また、使用する試薬の多くは安全性が高く、取り扱いが容易です 17。

- 短所:透明化に時間がかかり(数日から数週間)、溶媒ベース法ほどの高い透明度が得られない場合があります。また、組織の膨張は、正確な形態解析を行う上で問題となる可能性があります 1。

- 代表的な手法1:CUBIC (Clear, Unobstructed Brain/Body Imaging Cocktails):CUBICは、過水和法の代表格であり、非常に強力な透明化能力を持ちます。その鍵となる技術は、アミノアルコール類の使用です。これらの化合物は、血液の赤色色素であるヘムを効率的に洗い流す効果があり、従来は困難だった血液豊富な臓器や、マウスの全身透明化さえも可能にしました 1。

- 代表的な手法2:SeeDB (See Deep Brain):SeeDBは、単純浸漬法の古典的な手法です。高濃度のフルクトースを主成分とするシンプルな組成で、組織の収縮や膨張をほとんど引き起こさずに透明化できるため、神経細胞の微細な形態を損なうことなく観察できます。そのため、神経回路の定量的な再構築など、精密な形態解析が求められる研究に特に適しています 12。

3.3 ヒドロゲル包埋法:安定性のための足場作り

これは最も複雑ですが、最も堅牢なアプローチであり、組織透明化の概念を大きく変えました。

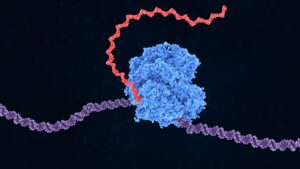

- メカニズム:CLARITY法によって導入されたこの革新的なコンセプトは、まず組織にアクリルアミドのようなヒドロゲルの原料(モノマー)を浸透させ、次に重合反応を引き起こして、組織の内部に透明で多孔質なヒドロゲルの網目構造を形成させます。この網目構造が、組織内のタンパク質や核酸を物理的にその場に固定する「足場」の役割を果たします 1。重要な生体分子がしっかりと保護された状態で、光散乱の最大の原因である脂質を、SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)のような強力な界面活性剤で徹底的に洗い流すことができます。これにより、組織は崩壊することなく透明になります 3。

- 長所:組織の構造的完全性と、タンパク質やRNAといった分子情報の保持能力が他の手法に比べて群を抜いています。また、形成された多孔質なヒドロゲルは抗体の出入りが可能なため、一度染色した抗体を洗い流し、別の抗体で再染色するという「多重染色」が可能です。これにより、一つのサンプルから非常に多くの情報を得ることができます 14。

- 短所:技術的に難易度が高く、アクリルアミドなどの有害な化学物質を使用します。また、透明化プロセスが非常に遅く、特に試薬の拡散のみに頼る「受動的透明化」では数週間から数ヶ月かかることもあります 1。

- 代表的な手法:CLARITY:このファミリーの元祖であるCLARITYには、いくつかの派生手法があります。特に重要なのが脂質除去の方法の違いです。電気泳動を利用して、負に帯電したSDSと脂質の複合体を強制的に組織外へ移動させることで処理を高速化する「能動的透明化(Active CLARITY)」と、単純な拡散に任せて穏やかに脂質を除去する「受動的透明化(Passive CLARITY, またはPACT)」があります 1。

これらの多様な手法は、それぞれに一長一短があり、研究者はサンプルの種類、観察したい対象、蛍光タンパク質の有無、許容される処理時間などを考慮して、最適な「レシピ」を選択する必要があります。

| 手法名 | 原理 | 透明化速度 | 蛍光タンパク質(FP)保持 | 免疫染色適合性 | 組織サイズへの影響 | 主な応用 |

| iDISCO | 溶媒ベース(疎水性) | 高速(数日) | 悪い(消光) | 非常に良い | 収縮 | 全脳・全身の神経解剖学、免疫染色 |

| CUBIC | 水ベース(過水和法) | 中速(数日~週) | 非常に良い | 良い | 膨張 | 全身・全臓器の細胞プロファイリング、ヘム除去 |

| SeeDB | 水ベース(単純浸漬法) | 中速(数日) | 非常に良い | 不可 | 変化なし | 微細な神経形態の定量的解析 |

| CLARITY | ヒドロゲル包埋 | 遅い(週~月) | 良い | 非常に良い | 膨張 | 構造・分子情報の高忠実度保持、多重染色 |

第4章 透明な組織を照らし出す:先端イメージングとデータ問題

組織を透明にすることに成功しても、それはまだ旅の半分に過ぎません。次に、その透明なサンプルの内部をいかにして観察し、膨大な情報の中から意味のある知見を引き出すかという課題が待ち受けています。ここでは、透明化技術と密接に連携するイメージング技術と、それがもたらす新たな挑戦について解説します。

最高のパートナー:光シート蛍光顕微鏡(LSFM)

透明化された組織のイメージングにおいて、現在最も標準的な手法となっているのが光シート蛍光顕微鏡(LSFM)、別名、選択平面照射顕微鏡(SPIM)です 2。

従来の共焦点レーザー顕微鏡は、レーザー光を一点に絞ってサンプルをスキャンし、焦点面からの信号のみを検出することで鮮明な画像を得ます。しかし、この点スキャン方式は、臓器全体のような巨大なサンプルを画像化するには時間がかかりすぎ、また、強いレーザー光を長時間照射するため、蛍光色素の退色(光退色)や組織へのダメージ(光毒性)が大きいという問題がありました。

一方、LSFMは、サンプルに対して横から薄い「シート状」のレーザー光を照射し、その平面全体を一度にカメラで撮影します 29。これにより、画像取得が劇的に高速化されるだけでなく、サンプルの特定断面のみを照らすため、光退色や光毒性を最小限に抑えることができます。この高速・低ダメージという特性が、数ミリから数センチに及ぶ透明化サンプルの三次元イメージングにまさに理想的であり、LSFMは透明化技術にとって不可欠なパートナーとなっています。

データの大洪水

LSFMによる高速イメージング能力は、新たな種類の課題を生み出しました。それは「データの大洪水」です。透明化されたマウスの脳一つを細胞レベルの解像度でスキャンすると、生成されるデータ量は数テラバイトにも達することがあります 9。これは、高画質の映画数百本分に相当する情報量です。

この膨大なデータを保存し、転送し、処理(例えば、数千枚にも及ぶタイル画像を繋ぎ合わせて一枚の全体像を再構築する「スティッチング」処理など)し、そして最終的に解析するには、巨大な計算機資源が必要となります 8。

この状況は、システム生物学における主要なボトルネックが、データの「取得」からデータの「解析」へと移行したことを意味しています。かつては、鮮明な画像を得ること自体が最も困難な作業でした。しかし、透明化技術とLSFMの組み合わせにより、画像取得は比較的迅速に行えるようになりました。その結果、新たに生まれたフロンティアであり、最大の挑戦は、このペタバイト規模の三次元データセットから、いかにして意味のある生物学的知見を定量的に抽出し、可視化するかという点にあります。この課題を解決するため、現在では、高性能なCPUやGPU、大容量ストレージシステム、そしてAI(人工知能)を活用した画像解析ソフトウェアなどの開発が不可欠となっています 23。この分野の未来は、化学者や生物学者だけでなく、情報科学者やデータサイエンティストの手に委ねられているのです。

第5章 発見の新次元:生命科学全般への応用

組織透明化技術は、これまで見えなかった生命の三次元的な文脈を明らかにし、生命科学の様々な分野で目覚ましい発見を後押ししています。これらの応用例に共通するテーマは、神経ネットワーク、血管ネットワーク、がん転移ネットワーク、免疫細胞ネットワークといった、空間的に広がる複雑な「ネットワーク」の可視化です。

神経科学:脳の「配線図」を描く

組織透明化技術が最も大きなインパクトを与えた分野は、間違いなく神経科学です。脳は、何百億もの神経細胞が複雑なネットワークを形成することで機能しています。このネットワークの全体像を把握することは、神経科学における究極の目標の一つです。透明化技術は、脳全体をスライスすることなく、特定の神経細胞が脳のどの領域からどの領域へ情報を伝えているのか(長距離投射)、あるいは個々の神経細胞がどのような枝分かれ構造(樹状突起や軸索)を持っているのかを、三次元的に追跡することを可能にしました 4。これにより、脳機能や精神疾患の理解に不可欠な、詳細な脳の3Dアトラスの構築が進められています。

がん研究:腫瘍という生態系を理解する

がんは、単なる細胞の塊ではなく、血管、免疫細胞、線維芽細胞などが複雑に絡み合った「腫瘍微小環境」という生態系を形成しています。組織透明化技術を用いることで、この生態系全体を三次元で俯瞰することが可能になりました。研究者たちは、腫瘍内部の血管網の構造、がん細胞と免疫細胞の攻防、そしてがん細胞が原発巣から他の臓器へと転移していく経路を、臓器全体にわたって単一細胞レベルの解像度で追跡しています 11。これにより、より効果的な治療法の開発につながる新たな知見が得られています。

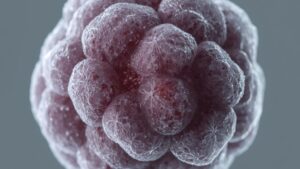

発生生物学:生命が形作られる様を見る

一個の受精卵から複雑な個体が形成される発生のプロセスは、生命の最も神秘的な現象の一つです。組織透明化技術は、胚やオルガノイド(試験管内で作製したミニチュア臓器)を丸ごと透明化し、臓器が形成される過程(器官形成)を、本来の三次元的な文脈の中で観察することを可能にしました 13。これにより、細胞がどのように連携して複雑な組織や臓器を構築していくのか、そのメカニズムの解明が飛躍的に進んでいます。

システム生物学とその他の応用

これらの主要分野以外にも、組織透明化技術の応用は広がり続けています。リンパ節における免疫細胞の動態マッピング 5、心臓の血管構造の研究 45、さらにはマウスの全身を透明化して、投与した薬剤やナノ粒子が体内のどこに、どのように分布するかを調べるドラッグデリバリーシステムの研究など、その応用範囲は枚挙にいとまがありません 10。組織透明化は、まさに生物システムをシステムとして理解するための、基盤的なツールとなりつつあるのです。

結論:未来は透明に – 次世代の透明化と解析技術

生体組織透明化技術は、単なる一手法に留まらず、生命を三次元的に捉えるという新しいパラダイムを生物学にもたらしました。その進歩は今も続いており、研究者たちはさらに先のフロンティアを目指しています。

スケールの壁を超える:マウスからヒトへ

現在の透明化技術の多くは、マウスなどの小動物モデルで確立されてきました。次の大きな目標は、この技術をヒトの組織や臓器に応用することです。しかし、ヒトの組織はサイズが大きいだけでなく、長年の生命活動の間にリポフスチンなどの自家蛍光物質が蓄積しており、透明化や蛍光観察が非常に困難です 9。この課題を克服し、臨床研究や病理診断に応用可能な、詳細なヒト臓器の3Dアトラスを作成するための研究が精力的に進められています。

より多くを見る:多重イメージング

一つの透明化サンプルから、より多くの情報を引き出すための技術も進化しています。それが「多重イメージング(Multiplexed Imaging)」です。これは、一つの組織サンプルに対して、数十種類もの異なる分子(タンパク質やRNAなど)を、それぞれ異なる蛍光色で染色し、同時に可視化する技術です 18。これにより、細胞の種類を詳細に分類したり、特定の細胞がどのような機能状態にあるのかを、三次元的な位置情報と共にかつてないほど詳細に解析することが可能になります。

空間オミクスの夜明け

組織透明化技術が目指す究極の未来は、「空間オミクス(Spatial Omics)」との融合です。これは、透明化によって得られる組織の三次元構造マップ(解剖学的情報)の上に、ゲノミクス(遺伝子情報)、トランスクリプトミクス(遺伝子発現情報)、プロテオミクス(タンパク質情報)といった網羅的な分子情報(オミクス情報)を重ね合わせる技術です 29。これが実現すれば、臓器の「Googleマップ」のように、任意の細胞を拡大すれば、その形態や周囲との接続関係だけでなく、その瞬間にどの遺伝子が活性化しているかといった分子レベルの情報まで知ることができるようになります。

この技術の軌跡は、これまで別々の学問分野であった「解剖学」と「分子生物学」が、一つの統一された学問へと収斂していく未来を示唆しています。歴史的に、解剖学はマクロな構造を、分子生物学は試験管の中の分子を扱ってきました。しかし、多重イメージングや空間オミクスと結びついた組織透明化技術は、その境界線を消し去りつつあります。それは、解剖学的構造全体にわたって、その場(in situ)で分子生物学的な解析を行うことを可能にし、臓器全体から個々の遺伝子に至るまで、シームレスでマルチスケールな生命理解への道を開くものです。未来は、文字通り、そして比喩的にも、ますます「透明」になっていくことでしょう。

引用文献

- Tissue Clearing Techniques – Jackson ImmunoResearch, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.jacksonimmuno.com/secondary-antibody-resource/immuno-techniques/tissue-clearing-techniques/

- Basics and Applications of Tissue Clearing Technology – TCI Chemicals, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.tcichemicals.com/assets/cms-pdfs/189drE_2.pdf

- CLARITY techniques based tissue clearing: types and differences – Via Medica Journals, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/71860

- Tissue optical clearing methods for microscopy: A review of their application in neuroscience, 11月 3, 2025にアクセス、 https://hrcak.srce.hr/file/447135

- Tissue clearing and 3D imaging – putting immune cells into context – Company of Biologists journals, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.biologists.com/jcs/article/134/15/jcs258494/271108/Tissue-clearing-and-3D-imaging-putting-immune

- The Art of Tissue Clearing – UConn Health, 11月 3, 2025にアクセス、 https://health.uconn.edu/cell-analysis-modeling/wp-content/uploads/sites/149/2022/03/wiley_zeiss-microscopy_the-art-of-tissue-clearing.pdf

- The Art of Tissue Clearing Essential Knowledge Briefings First Edition 2021 – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/371470591_The_Art_of_Tissue_Clearing_Essential_Knowledge_Briefings_First_Edition_2021

- TISSUE CLEARING – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8815095/

- Tissue clearing and its applications in neuroscience – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8121164/

- Tissue clearing technique: Recent progress and biomedical applications – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7812135/

- (PDF) Tissue clearing to examine tumour complexity in three dimensions – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/353589621_Tissue_clearing_to_examine_tumour_complexity_in_three_dimensions

- Tissue clearing technique: Recent progress and biomedical applications – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/344303489_Tissue_clearing_technique_Recent_progress_and_biomedical_applications

- 3D Imaging: Tissue Clearing Techniques | Amuza Inc, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.amuzainc.com/blog/understanding-tissue-clearing-3d-imaging/

- Optical Tissue Clearing: Illuminating Brain Function and Dysfunction – Theranostics, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.thno.org/v11p3035.htm

- Tissue clearing and 3D imaging in developmental biology – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8497915/

- Tissue clearing and its applications in human tissues: A review – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/377429715_Tissue_clearing_and_its_applications_in_human_tissues_A_review

- Tissue Clearing Protocol – Creative Bioarray, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.creative-bioarray.com/support/tissue-clearing-protocol.htm

- Overview of Tissue Clearing Methods and Applications, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.uab.edu/cores/ircp/images/HRIF/Resources/Overview%20of%20Tissue%20Clearing%20Methods%20and%20Applications.pdf

- Clearing and Labeling Techniques for Large-Scale Biological Tissues – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4916395/

- A guidebook for DISCO tissue clearing – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7995442/

- View of Tissue clearing method in visualization of cancer progression and metastasis, 11月 3, 2025にアクセス、 https://ujms.net/index.php/ujms/article/view/10634/17115

- In-vivo and ex-vivo optical clearing methods for biological tissues: review – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6788593/

- Tissue clearing – Wikipedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Tissue_clearing

- Talking transparency: The history and physics of tissue clearing – LifeCanvas Technologies, 11月 3, 2025にアクセス、 https://lifecanvastech.com/talking-transparency-the-history-and-physics-of-tissue-clearing/

- In-vivo and ex-vivo optical clearing methods for biological tissues: review, 11月 3, 2025にアクセス、 https://opg.optica.org/boe/abstract.cfm?uri=boe-10-10-5251

- Hand sample cleared by Spalteholz himself in 1911. – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/figure/Hand-sample-cleared-by-Spalteholz-himself-in-1911_fig2_350417203

- Tissue clearing protocols: an overview of current methods and approaches | Kontny, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.mu-varna.bg/index.php/ssm/article/view/8141

- A modified Spalteholz technique with preservation of the histology – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11206989/

- Unlocking the potential of large-scale 3D imaging with tissue clearing techniques | Microscopy | Oxford Academic, 11月 3, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/jmicro/article/74/3/179/7786569

- Comparative Analyses of Clearing Efficacies of Tissue Clearing Protocols by Using a Punching Assisted Clarity Analysis – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2021.784626/full

- Timeline of tissue clearing methods. | Download Scientific Diagram – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/figure/Timeline-of-tissue-clearing-methods_fig1_367436049

- Classification of Tissue Clearing Techniques – Imaging Technology – CD BioSciences, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.bioimagingtech.com/classification-of-tissue-clearing-techniques.html

- LABTips: How to Select a Tissue Clearing Method | Labcompare.com, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.labcompare.com/10-Featured-Articles/590067-LABTips-How-to-Select-a-Tissue-Clearing-Method/

- Overview of Tissue Clearing Methods and Applications – Andor – Oxford Instruments, 11月 3, 2025にアクセス、 https://andor.oxinst.com/learning/view/article/overview-of-tissue-clearing-methods-and-applications

- Clearing Tissue for Microscopy: Part 1 – Dehydration Protocols – FluoroFinder, 11月 3, 2025にアクセス、 https://fluorofinder.com/clearing-tissue-for-microscopy-part-1-dehydration-protocols/

- Tissue clearing and its applications in neuroscience – Janelia Research Campus, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.janelia.org/sites/default/files/Ueda%202020.pdf

- Tissue Clearing and Expansion Methods for Imaging Brain Pathology in Neurodegeneration: From Circuits to Synapses and Beyond – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2020.00914/full

- Tissue Clearing with SeeDB – Visikol, 11月 3, 2025にアクセス、 https://visikol.com/tissue-clearing-with-seedb/

- What is tissue clearing? | Abcam, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.abcam.com/en-us/technical-resources/guides/tissue-clearing-guide/what-is-tissue-clearing

- iDISCO protocol, 11月 3, 2025にアクセス、 https://idisco.info/idisco-protocol/

- An optimized iDISCO+ protocol for tissue clearing and 3D analysis of oxytocin and vasopressin cell network in the developing mouse brain – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9826885/

- Tissue Clearing and Its Application in the Musculoskeletal System | ACS Omega, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.2c05180

- CUBIC – Wikipedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/CUBIC

- (PDF) Advanced CUBIC protocols for whole-brain and whole-body clearing and imaging, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/283154769_Advanced_CUBIC_protocols_for_whole-brain_and_whole-body_clearing_and_imaging

- 3D imaging in CUBIC-cleared mouse heart tissue: going deeper – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5030044/

- SeeDB: A simple and morphology-preserving optical clearing agent for neuronal circuit reconstruction – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/241693193_SeeDB_A_simple_and_morphology-preserving_optical_clearing_agent_for_neuronal_circuit_reconstruction

- SeeDB resources, 11月 3, 2025にアクセス、 https://sites.google.com/site/seedbresources/step-by-step-protocol

- “Optical Clearing of Fixed Brain Samples Using SeeDB”. In: Current Protocols in Neuroscience – WYTHE LAB, 11月 3, 2025にアクセス、 https://wythelab.squarespace.com/s/Imai14CPNS.pdf

- Optical clearing of the eye using the See Deep Brain technique – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5639196/

- Ultrafast optical clearing method for three-dimensional imaging with cellular resolution | PNAS, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1819583116

- CLARITY protocol and tissue clearing – Abcam, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.abcam.com/en-us/technical-resources/protocols/clarity-staining

- Advances in CLARITY-based tissue clearing and imaging – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6122402/

- A Guide to Electrophoretic Tissue Clearing with the X-CLARITY, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.unmc.edu/research-resources/_documents/cores-resources/amcf-xclarity-full-protocol.pdf

- Advances and perspectives in tissue clearing using CLARITY – bioRxiv, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/144378v1.full-text

- Advances in CLARITY‑based tissue clearing and imaging (Review) – Spandidos Publications, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.spandidos-publications.com/10.3892/etm.2018.6374

- Advances and perspectives in tissue clearing using CLARITY | Request PDF, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/318474596_Advances_and_perspectives_in_tissue_clearing_using_CLARITY

- Tissue Clearing and Its Application in Nanoparticle Development – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/388668870_Tissue_Clearing_and_Its_Application_in_Nanoparticle_Development

- Tissue clearing and its applications in neuroscience – Yonsei University, 11月 3, 2025にアクセス、 https://yonsei.elsevierpure.com/en/publications/tissue-clearing-and-its-applications-inneuroscience

- Tissue clearing and its applications in neuroscience, 11月 3, 2025にアクセス、 https://authors.library.caltech.edu/records/4y22j-7j002/latest

- Tissue clearing and its applications in neuroscience, 11月 3, 2025にアクセス、 https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/134611

- Tissue clearing and its applications in neuroscience | Request PDF – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/338346005_Tissue_clearing_and_its_applications_in_neuroscience

- Tissue clearing and immunostaining to visualize the spatial organization of vasculature and tumor cells in mouse liver – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2023.1062926/full

- Tissue clearing method in visualization of cancer progression and metastasis – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11075440/

- Tissue clearing to examine tumour complexity in three dimensions – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34331034/

- ZEISS Microscopy for Developmental Biology, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.zeiss.com/microscopy/us/applications/developmental-biology.html

- Tissue clearing and 3D imaging in developmental biology – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34596666/

- Multiplex, quantitative cellular analysis in large tissue volumes with clearing-enhanced 3D microscopy (Ce3D) | PNAS, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1708981114

- Advances in tissue optical clearing for 3D imaging in large animal – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12361029/

- Comparison of Different Tissue Clearing Methods for Three-Dimensional Reconstruction of Human Brain Cellular Anatomy Using Advanced Imaging Techniques – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neuroanatomy/articles/10.3389/fnana.2021.752234/full

- Multiplexed Tissue Tomography – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8559895/

- Multiplexed Imaging Types, Benefits and Applications | Learn & Share | Leica Microsystems, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.leica-microsystems.com/science-lab/life-science/multiplexed-imaging-types-benefits-and-applications/

- Large tissue archiving solution for multiplexed labeling and super-resolution imaging – bioRxiv, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.11.28.518189v2.full.pdf

- High-dimensional cell-level analysis of tissues with Ce3D multiplex volume imaging – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8690297/