【本レポートの概要】

科学ニュースや医療の話題において、「in vitro(イン・ビトロ)」という言葉を耳にする機会は少なくありません。新薬の有効性を示す in vitro 試験 1、化学物質の安全性を確かめる in vitro 毒性試験 2、あるいは「体外受精(in vitro fertilization)」3 といった具体的な医療技術として、私たちの生活にも関わっています。

しかし、このラテン語由来の用語が正確に何を指しているのか、深く理解している方は多くないかもしれません。「それは細胞を指すのか?それとも試験管という『場所』を指すのか?」「分野によって意味が異なるのか?」といった疑問がしばしば寄せられます。

本レポートは、海外の学術文献、専門辞書、そして米国食品医薬品局(FDA)や国立衛生研究所(NIH)といった規制当局の公開資料 4 に基づき、in vitro の単純な辞書的定義 6 を超え、その本質的な意味を包括的に解き明かすことを目的としています。

本レポートでは、以下の5つの側面から in vitro を徹底的に解説します。

- in vitro の正確な定義と語源:なぜ「ガラスの中で」と呼ばれるようになったのか。

- 関連用語との厳密な比較:in vivo(イン・ビボ)や ex vivo(エクス・ビボ)と何が決定的に違うのか 8。

- 概念の確立史:この概念が、いかにして細胞培養技術の発展と共に確立されてきたか 10。

- 現代科学における役割:創薬、毒性学、医療といった分野で具体的にどう使われているか 1。

- 未来への課題:in vitro が直面する最大の壁、すなわち「in vivo への翻訳のギャップ」とは何か 13。

この言葉の多層的な意味と、それが現代科学において果たす極めて重要な役割について、専門的な知見を交えながら分かりやすく解説します。

第1部: In vitro とは? – 「試験管」か「細胞」か

1-1. 語源:「ガラスの中で」が意味したもの

in vitro という用語は、ラテン語(正確には科学分野で使われる新ラテン語)に由来し、文字通り「in glass(ガラスの中で)」を意味します 3。この用語が科学文献において初めて記録されたのは、19世紀末の1890年から1895年頃とされています 6。

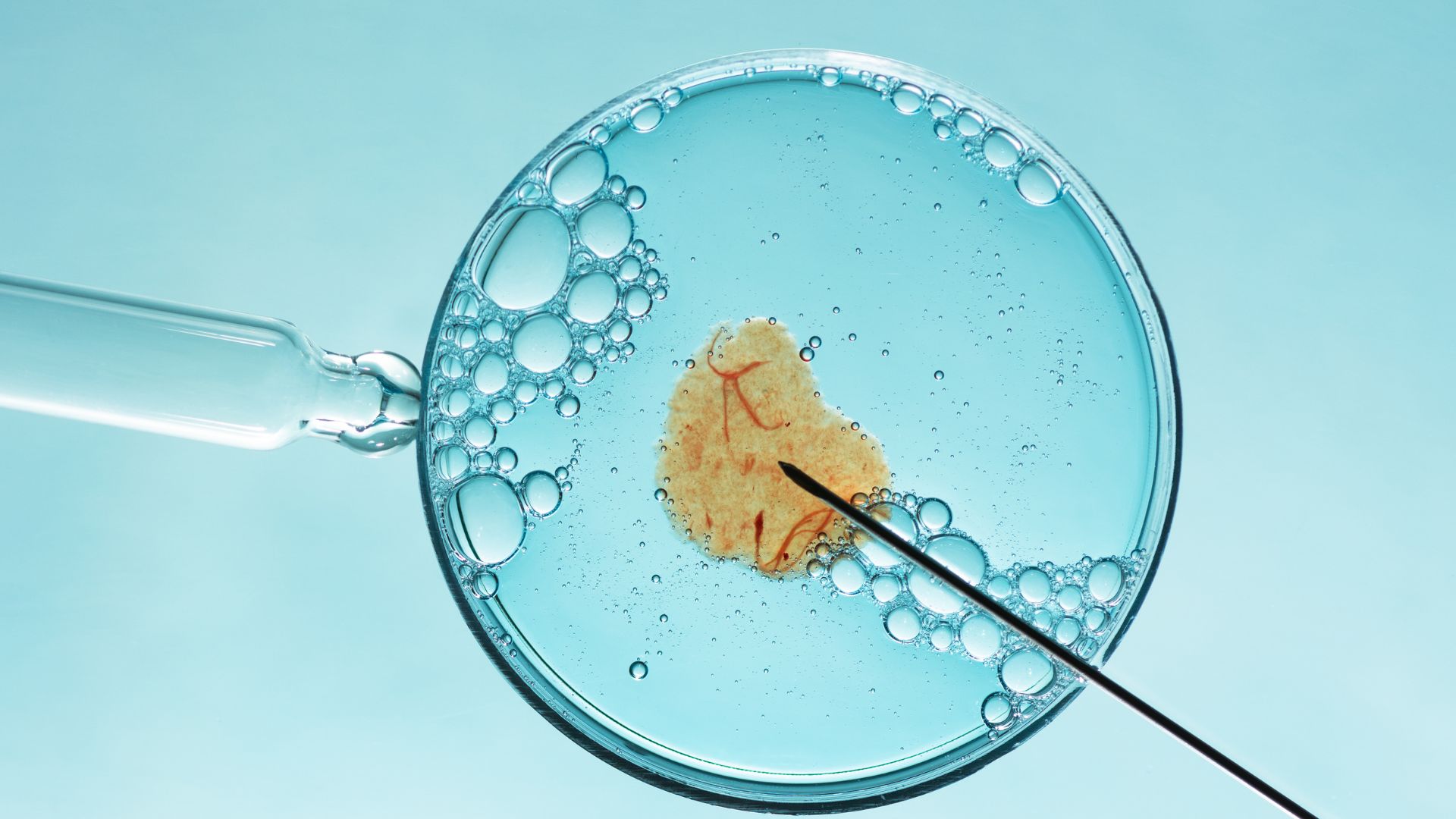

この語源は、当時の実験環境をそのまま反映しています。科学者たちは、生物学的プロセスを研究するために、文字通りガラス製の容器(試験管 (test tube)、ペトリ皿 (Petri dish)、ビーカーなど)を使用していました 6。in vitro という言葉は、このように実験室の管理された条件下で行われる実験と、「自然界で実際に適用される条件(in nature)」6、すなわち生きた生物の体内で起こる複雑な現象とを区別するために生まれました。

この用語が1890年代に登場したことは、科学史的に見て偶然ではありません。これは、第3部で詳述する「細胞培養」技術がまさに産声を上げた時期と一致します。例えば、ヴィルヘルム・ルー(Wilhelm Roux)による初期の試みは1880年代に行われ 11、ロス・グランヴィル・ハリソン(Ross Granville Harrison)が歴史的な成功を収めたのは1907年のことです 10。

in vitro という概念は、哲学的な思索から生まれたのではなく、「生体外で生命現象を再現する」という技術(細胞培養)と、それを可能にする道具(滅菌されたガラス器具)の誕生によって必然的に生まれたものです。それは、ガラス器具と無菌操作という新しいテクノロジーが可能にした、全く新しい生物学の手法を指す、実用的な「ラベル」でした。

1-2. 現代の定義:「生体外の人工環境」

時代が進み、実験に使われる素材がガラスからプラスチックなど多様化した現代において、in vitro の定義は「ガラス」という文字通りの素材を超え、より広範な概念へと進化しています。

現代の科学における in vitro の定義は、「生体外(outside the living body)かつ人工的な環境(in an artificial environment)」7、あるいは「(研究対象となる細胞や分子の)通常の生物学的文脈の外側(outside their normal biological context)」3 とされています。

ここで冒頭の疑問「in vitro は『細胞』か『試験管』か」に答えることができます。

答えは、「そのどちらでもなく、両者の関係性を指す」です。in vitro は、「細胞」そのものを指す名詞ではありません。また、「試験管」という特定の場所だけを指すのでもありません。

in vitro とは、「細胞、組織、タンパク質、分子」といった研究対象 1 が置かれている「場所・状態」(=生体外の人工環境)を定義する、副詞または形容詞です。

この「人工環境」には、古典的な試験管 18 やペトリ皿 9 はもちろん、現代の細胞培養フラスコ 19、さらには後述する3D培養モデルやマイクロチップ(Organ-on-a-Chip)9 まで、あらゆる実験室のシステムが含まれます。

in vitro という手法の本質は、生物の体(in vivo)という複雑すぎるシステムから、研究したい特定の要素(例:ある種のがん細胞、特定のタンパク質)だけを「精製し、分離する(purified and isolated)」9 ことにあります。生化学者や分子生物学者は、意図的にこの「還元主義的アプローチ(reductionistic approach)」をとり、研究に必要な「最小限の構成要素(minimal components necessary)」8 だけで実験系を組むのです。

つまり、in vitro の本質とは、in vivo(生体内)という「すべてが混在する複雑系」を、in vitro(生体外)という「制御された単純系」に置き換える行為そのものを指します。この意図的な「単純化(Simplification)」こそが、in vitro の最大の強み(=特定のメカニズム解明に適している 21)であり、同時に、第5部で詳述する最大の弱点(=生体内の複雑な現実を反映しきれない 22)の源泉となっています。

1-3. 【コラム】一般の方のための用語集:In vitro は「ミクロの実験室」

in vitro という概念を、専門用語を使わずに比喩で解説します。

私たちの体、すなわち「in vivo(イン・ビボ)」は、何兆個もの細胞や臓器、免疫系といった無数の部品が、互いに影響し合いながら同時に動いている、巨大で複雑な「工場」のようなものです。この工場全体が動いている最中に、ある一つの部品(例:肝臓の細胞)がなぜ不調をきたしたのか、あるいは新しい薬がその部品にどう作用するかを正確に調べるのは非常に困難です。

そこで科学者は、その調べたい部品(細胞)だけを工場から慎重に取り出し、「in vitro」という特別な「クリーンルーム」に運びます。このクリーンルームは、ペトリ皿や試験管、フラスコなどで作られており、温度や栄養、酸素などが厳密に管理され、他の部品(他の細胞や免疫系など)の影響を一切受けない「人工的な環境」が整えられています。

科学者は、この管理された「ミクロの実験室」の中で、取り出した部品(細胞)の動きをじっくり観察したり、薬を試したりします。

in vitro とは、この「部品(細胞)を取り出して調べる」という研究手法、あるいは、その「特別な実験室で(in an artificial environment)」行われる実験全体を指す言葉なのです。

第2部: In vitro を理解する鍵:関連用語との厳密な比較

in vitro の定義をより明確にするために、科学の世界で対義語・関連語として使われる必須の用語と比較します。特に in vivo および ex vivo との違いを理解することは、現代の生命科学の文献を読む上で不可欠です。

2-1. In vivo(イン・ビボ):対極にある「生体内で」

in vivo は、ラテン語で「within the living(生体内で)」を意味する言葉です 8。

その名の通り、in vitro とは完全な対義語であり 23、実験、試験、処置が生きた生物個体の「全体」(a whole living organism)の中で行われることを指します 16。

- 具体例: マウス、ラット、ゼブラフィッシュなどを用いた「動物実験」24 や、ヒトを対象とした「臨床試験(Clinical trials)」24 が、in vivo 研究の典型です。

- In vitro との比較:

- In vitro: 実験環境を厳密に制御(コントロール)でき、コストが安く、迅速に結果が得られます 17。しかし、生体全体で起こる複雑な反応(代謝や免疫など)は再現できないため、得られる結果が生体内の真実を反映していない可能性があります 17。

- In vivo: 薬物が体内でどのように吸収・分布・代謝・排泄されるか(薬物動態)、あるいは免疫系や他の臓器とどのように相互作用するかといった、個体全体の「総合的な効果(overall effects)」を観察できます 24。そのため、より現実に近い高精度なデータが得られますが、非常に高価で時間がかかり、動物福祉などの倫理的な制約も伴います 17。

2-2. Ex vivo(エクス・ビボ):In vitro と In vivo の中間

in vitro と混同されやすい一方で、決定的に異なるのが ex vivo です。これはラテン語で「out of the living(生体から取り出して)」を意味します 8。

- 定義: Ex vivo とは、生きている生物から、「組織(tissues)」や「臓器(organs)」を、細胞レベルにまで分解せず「そのままの形」で取り出し、その自然な状態への変更を最小限に抑えつつ、短期間、実験室の環境下で研究する手法を指します 9。

- In vitro との決定的な違い:

- 従来の in vitro(特に2D細胞培養)は、通常、組織を酵素などでバラバラに分解した「分離・精製された細胞(isolated cell(s))」を用います 9。この過程で、細胞が本来いた立体的な環境(細胞外マトリックス)や、周囲の異なる種類の細胞との重要な相互作用は失われてしまいます 9。

- Ex vivo は、この点を克服します。組織の「本来の構造(native tissue architecture)」29 や、多様な細胞種の共存、細胞外マトリックスとの関係性といった「より高いレベルの生物学的複雑性」21 を**維持(preserve)**したまま実験を行います 9。

- 具体例: 美容・皮膚科学研究で用いられる、手術で摘出されたヒトの「皮膚外植片(skin explants)」9。このモデルでは、表皮、真皮、毛包、皮脂腺といった複雑な構造が保たれたまま、薬剤の浸透性などを試験できます 9。その他、灌流(かんりゅう)液で生かされた臓器 29 や、組織スライス(薄切り)20 などがあります。

- 医学的応用: がん患者から摘出した腫瘍組織に、ex vivo で直接いくつかの抗がん剤を投与し、どの薬が最も効果的かを試す研究 21 や、患者から細胞を取り出し、体外(in vitro 環境)で遺伝子操作などを施し、再び体内に戻す「ex vivo 遺伝子治療」30 のように、一連の処置全体を指す場合もあります。

Ex vivo は、in vitro と in vivo の「中間(intermediate approach)」29 または「間のモデル(model between)」21 として、科学的に極めて重要な位置を占めます。第1部で述べたように、in vitro は「単純すぎる」可能性があり 21、第2部で見たように in vivo は「複雑すぎる、かつ高価で倫理的制約がある」24 という問題があります。この二つの間には、しばしば「in vitro では効いたのに in vivo では効かない」という深刻な「翻訳のギャップ」(第5部で詳述)が存在します。

Ex vivo は、このギャップを埋めるための「翻訳の橋渡し(Translational Bridge)」として機能します。in vitro(単純化された細胞)で得られた有望な結果が、ex vivo(本物のヒト組織)という、より現実に近いモデルでも再現できるかを試す。この重要な「中間検証ステップ」9 を経て初めて、科学者は高価で困難な in vivo(動物・ヒト)試験に進むべきかを判断できるのです。

2-3. In silico(イン・シリコ)とその他の用語

近年、生命科学の実験手法の分類は、in vivo と in vitro の二分法からさらに拡張されています 8。

- In silico (イン・シリコ): これは「シリコン(コンピュータチップの材料)の中で」を意味するラテン語風の造語です 8。コンピュータを用いたモデリングやシミュレーションによる研究を指します 32。創薬の初期段階で、化合物の構造から薬効を予測する(分子ドッキング)際などに使われます 8。

- In populo (イン・ポプロ): 「人々(集団)の中で」を意味し、個体レベル(in vivo)を超えた「集団レベル」の科学、すなわち疫学(Epidemiology)などを指すために、2009年に提案された比較的新しい用語です 28。

- In papyro (イン・パピロ): 「紙の上で」を意味し、既存の論文やデータを分析する研究(メタアナリシスなど)を指す際に、まれに使われることがあります 28。

【表】科学的実験手法の比較

これらの一連の用語は、研究対象の「スケール(規模)」によって階層的に分類できます。この表は、in vitro が科学全体の中でどこに位置付けられるかを理解する助けとなります。

| 用語 | ラテン語(など)の意味 | 実験の「場」 | 主な対象 | 具体例 |

| In silico | シリコン(コンピュータ)内で | コンピュータ | デジタルモデル | 薬物ドッキング予測 8 |

| In vitro | ガラス内で | 人工環境(試験管、培養皿) | 分子、細胞、微生物 | 細胞培養 17, 体外受精 3 |

| Ex vivo | 生体から取り出して | 実験装置(短期間) | 組織、臓器(構造を維持) | 皮膚外植片 9, 臓器灌流 29 |

| In vivo | 生体内で | 生きている生物の体内 | 個体(動物、ヒト) | 動物実験 24, 臨床試験 26 |

| In populo | 集団(人々)の中で | 人間社会 | ヒト集団 | 疫学調査 28 |

第3部: In vitro 定義の確立史:細胞培養技術の発展

in vitro という概念の歴史は、「細胞培養(Cell culture)」すなわち「生体外で細胞を増殖させる技術」19 の発展の歴史と分かち難く結びついています。in vitro という「状態」は、細胞培養という「技術」によって初めて可能になったからです。

3-1. 黎明期:生命を「生体外」で維持する試み(1880s – 1900s)

in vitro 研究の最も初期の試みは、1880年代にさかのぼります。ドイツの発生学者ヴィルヘルム・ルー(Wilhelm Roux)が、ニワトリの胚細胞を温めた食塩水(saline solution)の中で短期間維持し、その振る舞いを観察しました 11。

しかし、真の意味での「組織培養(tissue culture)」、すなわち生体外で組織を「成長」させることに初めて成功したのは、1907年、米国の生物学者**ロス・グランヴィル・ハリソン(Ross Granville Harrison)**です 10。

ハリソンの歴史的実験は、以下の通りです。

- 手法: 彼は「ハンギングドロップ法(hanging drop method)」を用いました。これは、ガラスのカバースリップ(蓋)の裏側に培養液の「しずく」を垂らし、それを窪みのあるスライドガラスの上で逆さにして、しずくがぶら下がった(hang)状態で顕微鏡観察する技術です 10。

- 材料: 彼は、**カエルの胚の神経組織(embryonic frog nerve tissue)**の非常に小さな断片を、栄養源としてリンパ液(lymphatic fluid)を凝固させた塊(培地)の中に入れました 10。

- 発見とインパクト: ハリソンの業績は、単に「細胞を生体外で生かした」だけではありませんでした。彼は、神経細胞の本体から、神経線維が「外側に向かって成長する(grew out)」様子を、in vitro 環境下で直接観察することに成功したのです 34。

- この観察結果は、当時の神経生物学における最大の論争であった「神経線維はどのようにして形成されるのか」という問いに対し、「細胞体から伸びて形成される」という決定的な証拠を提示し、論争に終止符を打ちました 34。

ハリソンの業績が示したのは、in vitro とは「複雑な生体(in vivo)の中では決して見ることができない生命現象を、単純化(in vitro)することによって可視化する」ための、恐ろしく強力な研究手法であるという事実でした 10。in vitro は、まさに「見る」ために発明された技術だったのです。

3-2. 確立期:アレクシス・カレルと「不死の細胞」という神話(1910s – 1940s)

ハリソンの成功に触発された多くの科学者の中でも、in vitro 技術を確立し、世界に広めた最大の功労者は、フランスの外科医であり、1912年にノーベル生理学・医学賞を受賞した**アレクシス・カレル(Alexis Carrel)**です 10。

カレルは、ハリソンの技術を基盤に、数々の重要な革新を加えました。

- 培地の改良: 入手が不安定なリンパ液の代わりに、より容易に手に入る「血漿(blood plasma)」を培地の主成分として使用しました 10。

- 連続培養法の確立: 培養組織の一部を定期的に新しい培地に移し替える「連続培養(serial cultivation)」技術を確立し、細胞を長期間にわたって維持・増殖させることを可能にしました 10。

- 成長因子の発見: 培養を維持するために、ニワトリの「胚抽出液(embryo juice)」が有効であることを発見しました 10。

- 無菌操作技術の確立: in vitro 研究の最大の敵である雑菌の混入(contamination)を防ぐため、外科手術レベルの厳格な無菌操作技術と、雑菌が入りにくい特殊な形状の「カレル・フラスコ(Carrel flask)」を開発しました 10。

カレルの最も有名で、そして最も議論を呼んだ実験は、1912年に開始された「ニワトリの心臓組織(chick heart tissue)」の培養です 11。この組織片は、連続培養と胚抽出液の投与によって、カレルが亡くなった後の1946年まで、実に34年間も in vitro で生き続け、拍動していたと報告されました。これは、ニワトリの通常の寿命を遥かに超えています 36。

この衝撃的な実験は、「細胞は本来不死(immortal)である」という概念(神話)を当時の科学界に広く植え付けました 10。カレルは、老化や死はあくまで個体(in vivo)レベルの現象であり、in vitro の理想的な環境下では細胞は永遠に増殖し続けると結論付けたのです 36。

しかし、このカレルの「不死の神話」は、後に1960年代、米国の生物学者レオナルド・ヘイフリック(Leonard Hayflick)によって根本から否定されます 10。ヘイフリックは、ヒトの正常な細胞は in vitro であっても分裂できる回数に限りがある(ヘイフリック限界)ことを実証しました。

カレルの実験がなぜ34年間も続いたのか(胚抽出液によって新しい細胞が常に供給されていたのではないか、など)は今も議論がありますが、彼の「誤った結論」は、現代の科学者にとって非常に重要な教訓を残しています。彼は、in vitro という極めて人工的な環境(栄養豊富な胚抽出液が常に追加される特殊な状態)36 で得られた結果を、そのまま in vivo(生体内)の普遍的な真実であるかのように誤って適用(解釈)してしまったのです。

カレルの「不死の神話」は、現代の科学者が日々直面している「トランスレーショナル・ギャップ(in vitro と in vivo の結果の乖離)」(第5部で詳述)の、いわば「歴史的な原型(original sin)」と言えます。彼の技術的功績は計り知れませんが 34、その誤謬もまた、in vitro という手法の本質的な限界を示すものとして、科学史に刻まれています。

3-3. 現代への進化:2Dから3D、そしてOrgan-on-a-Chipへ

カレルの時代に主流だったのは、フラスコやペトリ皿の底に細胞が平面的に張り付いて増殖する「2D培養(Two-dimensional cell culture)」でした 11。しかし、私たちの体内の細胞は、平面的(2D)ではなく立体的(3D)に存在しています。2D培養では、生体内の複雑な立体構造や、細胞同士のコミュニケーションを正確に再現できないことが、次第に大きな問題となっていきました 9。

そこで、in vitro 技術は、生体内の環境をより忠実に再現しようと、劇的な進化を遂げます 37。

- 3D培養(Three-dimensional cell culture):

細胞を特殊なゲルの中や、浮遊状態で培養することで、細胞同士が自然に凝集し、立体的な塊を形成させる技術が主流となりました 11。

- スフェロイド (Spheroids): 細胞が自己組織化して形成する単純な球状の塊 11。

- オルガノイド (Organoids): より高度な技術。iPS細胞(人工多能性幹細胞)などの幹細胞を特定の条件下で3D培養することで、自己組織化させ、ミニチュアの臓器(例:ミニ腸、ミニ脳、ミニ肝臓)を in vitro で作製する技術です 9。

- Organ-on-a-Chip (OOC / 生体模倣チップ):

オルガノイドが「臓器の構造」の再現に重点を置いているのに対し、OOCは「臓器の機能と物理的環境」の再現を目指す最先端技術です 11。

- これは、微細な流路(マイクロ流体工学)を刻んだ小さなチップ上で細胞を培養する技術です。

- このチップに培養液を流すことで、in vivo の「血液の流れ(灌流)」を再現したり、チップ自体を伸縮させることで、肺の呼吸運動や腸の蠕動(ぜんどう)運動といった「機械的な力(biomechanical forces)」を in vitro で細胞に与えることができます 5。

in vitro 技術の発展史は、ある種のパラドックス(逆説)を示しています。

in vitro は、第1部で見たように、「生体(in vivo)から要素を取り出す」こと(=単純化、還元主義)から始まりました 8。しかし、その極度に単純化されたモデル(2D培養)は、in vivo の現実を予測するには不十分でした 22。

そこで現代の科学者たちは、かつて捨て去ったin vivo の要素を、in vitro の世界に必死で戻そうとしています。3D培養は「立体的構造」を戻しました 11。Organ-on-a-Chipは「物理的な力と流れ」を戻しました 5。

現代の最先端の in vitro 研究とは、「生体外(in vitro)にいながら、可能な限り生体内(in vivo)の複雑な環境を再構築しようとする試み」に他なりません。in vitro の歴史は、in vivo からの「分離」の歴史であると同時に、in vivo への「回帰」の歴史でもあるのです。

第4部: 現代科学における In vitro の役割(分野による違い)

ユーザーの「分野によって異なるか?」という疑問に対し、ここまでの議論で明らかなように、in vitro の「生体外の人工環境で」という基本原則は、どの分野でも変わりません。

しかし、その「目的」と「具体的な手法」は、分野ごとに大きく異なります。ここでは、現代科学の主要分野における in vitro の具体的な役割を見ていきます。

4-1. 創薬と薬理学:「膨大な候補から有望な種を見つける」

In vitro 薬理学(In vitro pharmacology)は、新しい薬を生み出す「創薬」のプロセスにおいて、「全プロセスを通じて」1 不可欠な役割を果たします。特に、動物実験や臨床試験の前段階である「前臨床試験(Pre-clinical trials)」で重要です。

- 目的と役割:

- スクリーニング(ふるい分け): 製薬企業は何十万、何百万という化合物のライブラリ(膨大な「薬の候補」)を保有しています。これら全てを動物実験(in vivo)にかけることは不可能です。そこで、特定の病気の標的(例:がん細胞の特定のタンパク質)に「ヒット」する候補物質を、in vitro(培養細胞や精製タンパク質を使用)で高速にふるい分けます(ハイスループット・スクリーニング)1。

- 有効性(Efficacy)評価: スクリーニングで選び出された「ヒット」化合物が、期待通りに細胞レベルで機能するか(例:培養したがん細胞を殺すか、ウイルスの増殖を止めるか)を評価します 1。

- 安全性(Safety)評価: 同時に、その化合物が標的以外の正常な細胞(例:心臓の細胞、肝臓の細胞)に対して毒性(望ましくない副作用)を持たないかを、in vitro で早期に評価します 1。

- 重要性: In vitro 試験は、高価で時間のかかる動物実験(in vivo)に進む前に、膨大な数の「効果のない候補」や「危険な候補」を効率的に除外し、「有望な候補(lead compound)」を特定するために必須の関門となっています 1。

4-2. 毒性学と安全性評価:「ヒトへの毒性を予測する」

In vitro 毒性学(In vitro toxicology)は、医薬品だけでなく、化粧品、農薬、食品添加物、工業用化学物質など、私たちが日常的に触れるあらゆる化学物質が、ヒトの健康に有害(毒性)かどうかを評価する分野です 2。

- 目的: 伝統的に動物実験(in vivo)に頼ってきた毒性評価を、in vitro で代替すること。これにより、より安価に、迅速に、そして(理想的には)動物ではなく「ヒト」の細胞を用いることで、ヒトへの毒性をより正確に予測することを目指します 12。

- 具体的な試験例:

- 細胞毒性試験(MTTアッセイなど): 化学物質が細胞を殺す濃度(致死量)を調べる 2。

- 変異原性試験(MLAなど): 化学物質が細胞の遺伝子(DNA)に傷をつける(=発がん性の)可能性を調べる 46。

- 溶血性試験(Hemolysis assay): 化学物質が赤血球を破壊(溶血)しないかを調べる 2。

- 大規模プロジェクト(Tox21):

この分野の重要性を示す例として、米国で進行中の「Tox21」プログラムがあります 12。これは、NIH(国立衛生研究所)、EPA(環境保護庁)、FDA(食品医薬品局)という3つの政府機関が連携する巨大プロジェクトです 12。

「21世紀の毒性試験(Toxicity Testing in the 21st Century)」という構想 12 に基づき、数千種類もの化学物質を、高速なロボットを用いた in vitro 試験(ハイスループット・アッセイ)にかけ、その毒性プロファイルを網羅的に取得しようとする試みです。

Tox21の真の目的は、単に「毒性があるか(YES/NO)」を判定することだけではありません。従来の in vivo(動物)実験では、化学物質を投与して「動物が死んだ」という結果はわかっても、「なぜ死んだのか」という根本的なメカニズムの解明は困難でした。

Tox21が目指すのは、「メカニズム的な洞察(mechanistic insight)」45、すなわち「毒性の経路(pathways of toxicity)」45 の解明です。in vitro(特にヒト細胞)を用いることで、その化学物質がヒトの細胞のどのタンパク質、どの遺伝子、どのシグナル伝達経路を妨害したのか、その「作用機序(メカニズム)」を分子レベルで特定できます 5。

この「現象」の記述から「メカニズム」の解明へのシフトこそが、in vitro 毒性学の核心です。これにより、「動物には無害だがヒトには有毒」(あるいはその逆)という、動物実験が抱える根本的な「種差」の問題を克服できると期待されています 45。

4-3. 医療と診断:「体外」で行う医療

in vitro は、最先端の研究室だけでなく、一般の私たちに最も身近な医療現場でも広く使われています。

- 体外受精(IVF – In vitro fertilization):

in vitro の応用例として最も有名なものの一つです。精子と卵子を体外(in vitro)に取り出し、「培養皿(culture dish)の中」で受精させ、得られた胚(受精卵)を子宮に戻す医療技術です 3。 - 体外診断薬(IVD – In vitro diagnostics):

これは、患者から採取した血液、尿、細胞、組織などのサンプル(生体試料)を用いて、体外(in vitro)で病気の診断や健康状態の監視を行うための検査薬や機器の総称です 3。

私たちが病院や健康診断で受ける「血液検査」(コレステロール値、血糖値、肝機能など)や「尿検査」、「感染症の抗体検査」のほとんどすべてが、このIVDに該当します。

第5部: In vitro の重要性と未来への課題

in vitro は、単なる実験手法の一つに留まらず、現代科学の倫理観、効率性、そして未来の方向性そのものを左右する重要な概念となっています。

5-1. 動物実験を「代替」する:3Rsの原則

現代科学において、in vitro 研究が強力に推進される背景には、コストや速度といった実利的な理由だけでなく、倫理的な配慮が大きく存在します。それが「3Rs」の原則です 27。

3Rsとは、1959年に英国の科学者ラッセルとバーチによって提唱された 49、動物実験の実施に関する国際的な倫理指針です。

- Replacement(代替): 可能な限り、動物を使用しない方法に置き換えること。

- Reduction(削減): 使用する動物の数を最小限に減らすこと。

- Refinement(改善): 動物が感じる苦痛やストレスを最小限にすること(麻酔、適切な飼育環境など)。

in vitro 技術は、この3Rs、特に「Replacement(代替)」を実現するための最も重要な手段です 27。

- 完全な代替(Full/Absolute Replacement): ヒトの細胞 49、第3部で見たオルガノイドやOrgan-on-a-Chip 49、あるいは in silico(コンピュータモデル)49 を使うことで、動物を一切使用せずに実験を行うことができます。

- 部分的な代替(Partial/Relative Replacement): 研究のために動物を安楽死させた後、その組織や臓器を取り出して in vitro(あるいは ex vivo)で研究に利用すること 49。これは、生きた動物に苦痛を与え続ける可能性のある in vivo 実験を代替するものと見なされます。

in vitro 研究の推進は、単なる効率化の問題 17 ではなく、科学の進歩と、生命に対する倫理的責任を両立させるための、現代科学の必須要件となっているのです 47。

5-2. 規制科学の変革:FDAとNIHの挑戦

動物実験の代替は、倫理的な側面だけでなく、「科学的な妥当性」という側面からも、今、大きな変革期を迎えています。

この変革を主導しているのが、米国のFDA(食品医薬品局)やNIH(国立衛生研究所)といった、医薬品の承認や医学研究の資金配分を担う規制・研究機関です 4。彼らは近年、従来の動物実験(in vivo)中心の安全性・有効性評価から、「ヒト(Human)」の細胞を用いた in vitro モデルの導入へと、大きく舵を切ろうとしています。

- 背景にある深刻な問題: 医薬品開発における最大の障害の一つは、動物実験(in vivo)での安全性・有効性のデータが、ヒト(in vivo)の結果を正確に予測できないことです 5。莫大な費用と時間をかけてマウスやラットで有効性と安全性が確認された薬が、ヒトでの臨床試験に進んだ途端に、効果が出なかったり、予期せぬ毒性を示したりして失敗する例が後を絶ちません 55。これは、動物とヒトとの「種差」という根本的な壁があるためです。

- FDAの戦略(Advancing Regulatory Science):

FDAは「規制科学の進歩」イニシアチブを立ち上げ、その重要な柱の一つに「毒性学の近代化(modernizing toxicology)」を据えました 5。

その中核的な目標は、「動物実験への依存を減らし」、代わりに「ヒトの有害反応をよりよく予測できるモデル」を開発・採用することです 5。

そして、その最有力候補こそが、第3部で見た「ヒト由来(preferably of human origin)」5 の細胞(特にiPS細胞)を用いた in vitro モデル、とりわけ「Organ-on-a-Chip(Microphysiological Systems)」なのです 5。

これは、医薬品開発における「ゴールドスタンダード(絶対的な基準)」の根本的な転換、すなわちパラダイムシフトを示唆しています。

- 旧パラダイム: in vivo(動物実験)は、in vitro(細胞)よりも複雑で全体的なため、「より優れた」データである。in vitro はあくまで予備試験に過ぎない。

- 問題の発生: in vivo(動物)と in vivo(ヒト)の間に、無視できない「種差」の壁 54 があることが明確になった。

- 新パラダイム: in vivo(動物)のデータよりも、たとえ in vitro(Organ-on-a-Chip)であっても**「ヒト」の細胞を使ったデータの方が、ヒトへの予測性が高い**のではないか 5。

FDAやNIHが推進しているのは、単なる動物愛護(3Rs)運動ではありません。in vitro(ヒト)モデルは、動物(in vivo)モデルよりも**「科学的に優れており(Better Science)、より良い医療(Better Medicine)につながる」**という、極めて積極的な科学的・合理的な理由 5 に基づいているのです。

5-3. 最大の壁:「In vitro から In vivo への翻訳」

in vitro 研究は輝かしい未来を約束されている一方で、その誕生(カレルの「不死の神話」)以来、100年以上にわたって続く根本的な課題に直面しています。

それは、in vitro(試験管)で得られた有望な結果が、in vivo(生体)では再現できないという問題、すなわち「トランスレーショナル・ギャップ(翻訳のギャップ)」または「in vitro to in vivo translation」の困難さです 13。

なぜ、この「翻訳のギャップ」は生まれるのでしょうか?

- 単純化の弊害(In vivo の複雑性の欠如): 最大の理由は、第1部で述べた in vitro の本質(還元主義)そのものです。意図的に単純化された in vitro モデルは、「生理学的な関連性(physiological relevance)」が低い、あるいは欠如しています 22。

- 全身性システムの欠如: in vivo(生体内)では、投与された薬は、肝臓で代謝(分解)され、腎臓で排泄され、血流に乗って全身に分布します(薬物動態)。また、体は「免疫系」という強力な防御システムを持っています。これら全身の複雑な相互作用が、単純な in vitro モデルでは完全に欠落しています 22。

- 不完全な環境(腫瘍微小環境の例): がん研究において、このギャップは特に深刻です。in vivo の腫瘍(がんの塊)は、「腫瘍微小環境(Tumor Microenvironment; TME)」と呼ばれる特殊なバリアに守られています 14。TMEは、低酸素・低栄養・高乳酸(酸性)といった極めて過酷な環境であり、がんを攻撃するはずの免疫細胞(T細胞)の働きを強力に抑制する(疲れさせる)機能を持っています 14。

栄養が豊富な培養液の中で、むき出しのがん細胞(in vitro)を簡単に殺すことができた抗がん剤も、in vivo ではこのTMEバリアに阻まれ、がん細胞に到達できなかったり、免疫細胞が働けなかったりして、全く効かないという事態が頻発します 14。 - 不適切なモデル細胞(細胞株の問題): 長年の in vitro 研究で使用されてきた「細胞株(Cell lines)」(例:HeLa細胞)は、樹立されてから何十年も実験室で培養され続けた結果、元の患者の腫瘍とは遺伝的にも性質的にも大きくかけ離れてしまっており、もはや患者の実際の病態を反映していないことが指摘されています 56。

- In vitro 操作による人為的影響(アーティファクト): 最も根深い問題の一つが、細胞を生体(in vivo)から取り出すという操作そのものが、細胞の状態を劇的に変えてしまうことです。例えば、T細胞の代謝(エネルギーの使い方)は、周囲の環境に応じて「信じられないほど迅速に(incredibly quickly)」変化します 14。研究者が患者の腫瘍からT細胞を単離し、in vitro で実験(アッセイ)を準備する、そのわずかな時間のうちに、T細胞はすでに in vivo での状態を失ってしまっている可能性があります。つまり、研究者が見ているのは、in vivo の真実の姿ではなく、「単離アーティファクト(isolation artifacts)」(単離という操作によって生じた人為的な結果)に過ぎないかもしれないのです 14。

この「翻訳のギャップ」は、単に「A(in vitro)がB(in vivo)を予測できない」という一方通行の問題ではありません。in vivo での現象(例:T細胞がTMEで疲弊するメカニズム)を解釈する時点で、in vitro の知見に引きずられて間違う、という「双方向の解釈の失敗」でもあります 14。

さらに、in vitro 実験の「材料」の選択が、in vivo の現実とズレている可能性も指摘されています(サンプリング・バイアス)。例えば、研究者は入手しやすい「血液中」のT細胞を in vitro 実験に使いがちですが、実際に戦場(腫瘍)の最前線で戦っているのは、血液中にはいない「組織常在性」のT細胞かもしれません 14。その場合、実験は始まる前からin vivo の現実からズレていることになります。

この深刻な「翻訳のギャップ」の克服こそが、第3部で見たオルガノイドやOrgan-on-a-Chipといった、よりin vivo に近い(生理学的に関連性の高い)in vitro モデル開発の最大の原動力となっているのです。

【結論:In vitro とは何か】

本レポートでは、in vitro という用語について、その語源から歴史、現代的な応用、そして未来の課題までを多角的に掘り下げてきました。最後に、in vitro とは何かを改めて総括します。

- In vitro の定義:

in vitro は、ラテン語の「ガラスの中で」6 に由来し、現代では「生体外の人工的な環境」7 で行われるあらゆる生命科学実験を指す、広範な概念です。

それは「細胞」というモノでも、「試験管」という場所でもなく、**「(細胞などの)研究対象」を「(試験管などの)人工環境」に置くという「手法・状態」**そのものを指す言葉です 3。 - その発展の歴史:

in vitro の歴史は、1907年のハリソンによる「カエルの神経組織」の培養(in vivo では不可能な「観察」の実現)10 に始まり、カレルによる「ニワトリの心臓」の長期培養(長期的な「操作」の実現)36 によって確立されました。

その歴史は、in vivo(生体内)の複雑な現象を理解するために、あえて「単純化」8 することから始まりました。そして現代では、その単純化によって失われた複雑性(3D構造、物理的な力、組織の相互作用)を、in vitro の世界で「再構築」しようとする(オルガノイド、Organ-on-a-Chip)11 試みへと進化しています。 - その価値と未来への課題:

in vitro は、基礎生物学 34、創薬 1、毒性評価 12、そして体外受精や体外診断といった日常医療 3 にまで、現代科学に不可欠な基盤ツールです。

さらに、動物実験を「代替」する倫理的(3Rs)49 かつ科学的(ヒトへの予測性)5 な手段として、FDAなどの規制当局からも強く推進されています 5。

しかし、その本質的な「単純化」ゆえに、in vivo(生体内)の複雑な現実との間には、いまだ「翻訳のギャップ」13 という深刻な課題が横たわっています。

in vitro とは、**「生体外にいながら、いかにして生体内を模倣し、予測し、理解するか」**という、ハリソンやカレルの時代から続く、科学者たちの100年以上にわたる壮大な挑戦であり、その探求は今この瞬間も、世界中の研究室で続けられています。

引用文献

- In Vitro Pharmacology – Drug Discovery & Development, 11月 9, 2025にアクセス、 https://qima-lifesciences.com/blog/blog-pharmacology/in-vitro-pharmacology-drug-discovery/

- In vitro toxicology – Wikipedia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/In_vitro_toxicology

- In vitro – Wikipedia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/In_vitro

- MODERNIZING RESEARCH AND EVIDENCE (MoRE) CONSENSUS DEFINITIONS: AN FDA-NIH COLLABORATION, 11月 9, 2025にアクセス、 https://osp.od.nih.gov/wp-content/uploads/2025/06/MoRE-Glossary-Terms.pdf

- Advancing Regulatory Science Through Innovation: In Vitro …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6305840/

- IN VITRO Definition & Meaning – Dictionary.com, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.dictionary.com/browse/in-vitro

- IN VITRO Definition & Meaning – Merriam-Webster, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20vitro

- In vitro vs. in vivo vs. ex vivo vs. in situ vs. in silico – YouTube, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=ewZ0SZ57gzU

- Differences Between Ex Vivo & In Vitro Models | QIMA Life Sciences, 11月 9, 2025にアクセス、 https://qima-lifesciences.com/blog/blog-cosmetics/ex-vivo-vs-in-vitro/

- Alexis Carrel’s Tissue Culture Techniques | Embryo Project …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://embryo.asu.edu/pages/alexis-carrels-tissue-culture-techniques

- A Brief History of Cell Culture: From Harrison to Organs-on-a-Chip …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11674496/

- Assays for Predicting Acute Toxicity – Application of Modern Toxicology Approaches for … – NCBI, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK321424/

- (PDF) In vitro to in vivo translation – ResearchGate, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/346778675_In_vitro_to_in_vivo_translation

- Translating in vitro T cell metabolic findings to in vivo tumor models …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6463890/

- In vitro – Origin & Meaning of the Phrase – Online Etymology Dictionary, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.etymonline.com/word/in%20vitro

- In vivo vs. in vitro: What is the difference? – MedicalNewsToday, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.medicalnewstoday.com/articles/in-vivo-vs-in-vitro

- In vivo and in vitro studies | PPTX – Slideshare, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.slideshare.net/slideshow/in-vivo-and-in-vitro-studies/85259256

- Animal tissue culture principles and applications – PMC – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7325846/

- Cell culture – Wikipedia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_culture

- Complex in vitro model: A transformative model in drug development and precision medicine – PMC – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10828975/

- Ex vivo meaning: ex vivo vs in vitro | Biobide, 11月 9, 2025にアクセス、 https://biobide.com/ex-vivo-vs-in-vitro-whats-the-difference

- In Vitro Tumor Models: Advantages, Disadvantages, Variables, and …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4751256/

- in vitro / in vivo | キーワード検索 – クインテッセンス出版, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.quint-j.co.jp/dictionaries/keyword/41457

- Differences between in vitro, in vivo, and in silico studies – the MPKB, 11月 9, 2025にアクセス、 https://mpkb.org/home/patients/assessing_literature/in_vitro_studies

- Differences between in vitro, in vivo and in silico assays in preclinical research – ZeClinics, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.zeclinics.com/blog/differences-between-in-vitro-in-vivo-and-in-silico-assays-in-preclinical-research/

- In Vivo vs In Vitro: Definition, Pros and Cons – Technology Networks, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.technologynetworks.com/drug-discovery/articles/in-vivo-vs-in-vitro-definition-pros-and-cons-350415

- Animal testing and the 3Rs: An introduction | British Pharmacological Society, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.bps.ac.uk/publishing/pharmacology-matters/november-2024/animal-testing-and-the-3rs-an-introduction

- In populo – PMC – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2882154/

- Ex vivo – Wikipedia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_vivo

- Definition of ex vivo – NCI Dictionary of Cancer Terms – NCI, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/ex-vivo

- What is the difference between Ex vivo and In vitro? – ResearchGate, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/post/What_is_the_difference_between_Ex_vivo_and_In_vitro

- In silico pharmacology for drug discovery: applications to targets and beyond – PMC, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1978280/

- Cell Culture: Growing Cells as Model Systems In Vitro – PMC – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7149418/

- ALEXIS CARREL AND THE MYSTICISM OF TISSUE CULTURE – Cambridge University Press & Assessment, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/4F32FC8B916DE8BBB2437F3D81A7F5F9/S0025727300051760a.pdf/alexis-carrel-and-the-mysticism-of-tissue-culture.pdf

- “On the Permanent Life of Tissues outside of the Organism” (1912), by Alexis Carrel – Semantic Scholar, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pdfs.semanticscholar.org/67a5/ece9efdcc50b88f0fa615ec1a930360a9856.pdf

- Alexis Carrel’s Immortal Chick Heart Tissue Cultures (1912-1946), 11月 9, 2025にアクセス、 https://embryo.asu.edu/pages/alexis-carrels-immortal-chick-heart-tissue-cultures-1912-1946

- In Vitro vs In Vivo: A History of Modern Cell Culture | Emulate, 11月 9, 2025にアクセス、 https://emulatebio.com/in-vitro-vs-in-vivo-cell-culture/

- 3D in Vitro Models – A New Era in Cancer Research – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/research-topics/63002/3d-in-vitro-models—a-new-era-in-cancer-research

- 11月 9, 2025にアクセス、 https://pdfs.semanticscholar.org/a3cb/522f8afd026f3bbe3fa55afeeed4b6110db5.pdf

- How to use in vitro models to study and overcome drug resistance in oncology, 11月 9, 2025にアクセス、 https://blog.crownbio.com/how-to-use-in-vitro-models-to-study-and-overcome-drug-resistance-in-oncology

- In vitro and ex vivo systems at the forefront of infection modeling and drug discovery – PMC, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7172914/

- Recent progress in translational engineered in vitro models of the central nervous system, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7719033/

- In Vitro Pharmacology – Pistoia Alliance, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.pistoiaalliance.org/project/in-vitro-pharmacology/

- In Vitro Toxicology Lectures, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.toxicology.org/education/pw/ivLectures.asp

- In vitro Toxicity Testing in the Twenty-First Century – PMC – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3112250/

- 6 Types of Toxicology Studies for IND & NDA Programs – WuXi AppTec, 11月 9, 2025にアクセス、 https://labtesting.wuxiapptec.com/2024/05/02/toxicology-testing-types/

- Organic Bioelectronics for In Vitro Systems | Chemical Reviews – ACS Publications, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.1c00539

- Alternatives to animal testing: A review – PMC – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4475840/

- Animal Use Alternatives (3Rs) | National Agricultural Library, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.nal.usda.gov/animal-health-and-welfare/animal-use-alternatives

- Animal-free in vitro technologies – NC3Rs, 11月 9, 2025にアクセス、 https://nc3rs.org.uk/3rs-resources/animal-free-vitro-technologies

- The 3Rs in animal research | EARA, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.eara.eu/the-3rs-in-animal-research

- Modernizing Research and Evidence Consensus Definitions: A Food and Drug Administration-National Institutes of Health Collaboration, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40526378/

- Potential Approaches to Drive Future Integration of New Alternative Methods for Regulatory Decision-Making – FDA, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.fda.gov/media/182478/download

- In Vivo vs. In Vitro: What Are the Differences? – Verywell Health, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.verywellhealth.com/what-does-in-vivo-and-in-vitro-mean-2249118

- Towards Creating the Perfect In Vitro Cell Model – PMC – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4756226/

- Translation Potential and Challenges of In Vitro and Murine Models in Cancer Clinic – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9741314/

- Challenges of in vitro modelling of liver fibrosis – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/cell-and-developmental-biology/articles/10.3389/fcell.2025.1567916/full