第1部 オルガノイド入門:「シャーレの中の臓器」の夜明け

1.1. オルガノイドとは?生物学における革命

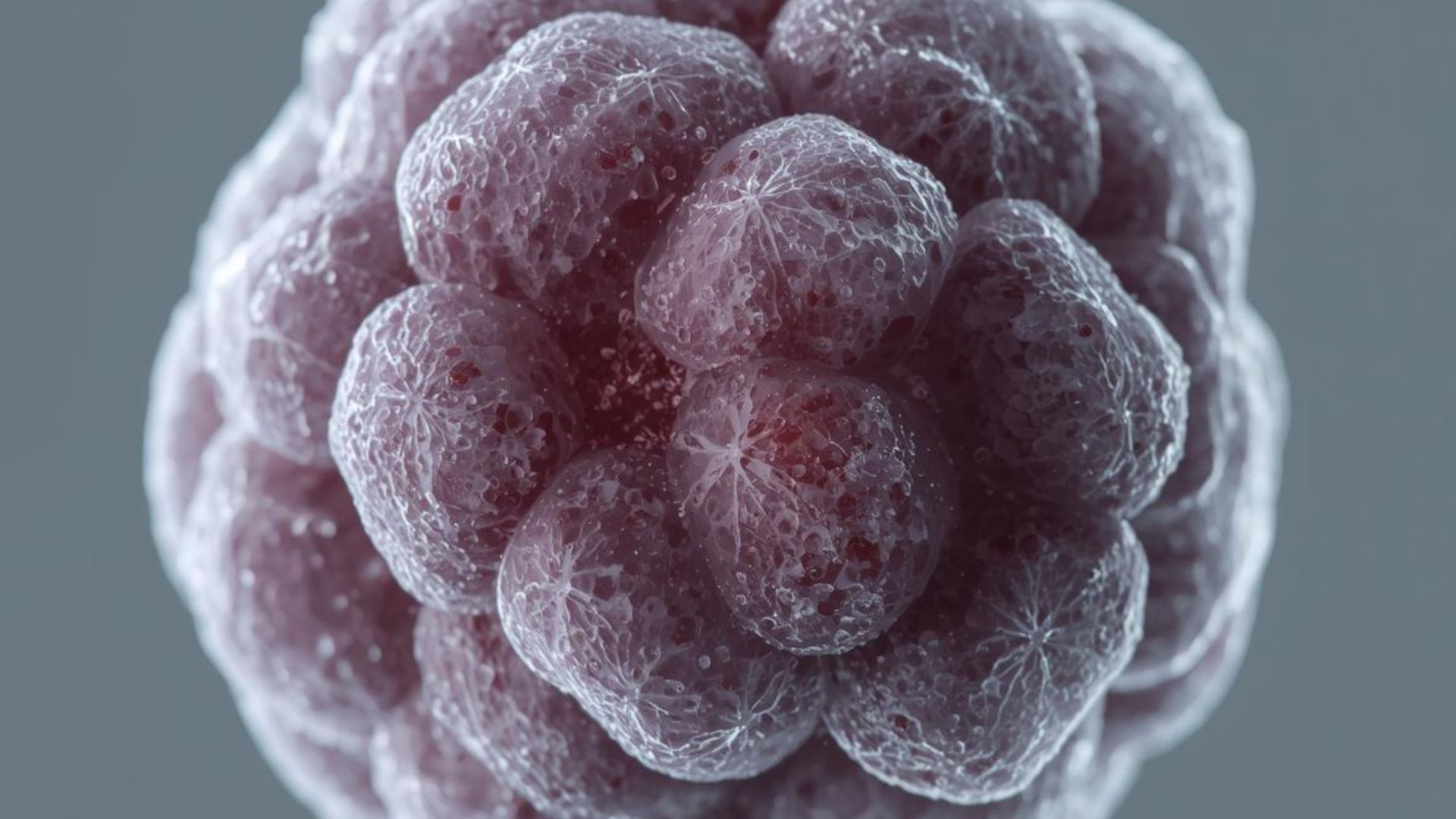

生物医学研究の世界は、オルガノイドの登場によって静かな、しかし根本的な変革の時を迎えています。オルガノイドとは、幹細胞から作製される三次元(3D)の多細胞性微小組織であり、脳、肝臓、肺、腸といったヒトの臓器の複雑な構造と機能を密接に模倣するように設計されています 1。これらは単なる細胞の塊ではありません。「ミニチュア臓器」あるいは「ミニ臓器」とも呼ばれ、その最大の特徴は、幹細胞が持つ驚くべき「自己組織化(self-organization)」能力にあります 3。

この自己組織化とは、細胞が外部からの詳細な指示なしに、自らの遺伝子プログラムに従って相互に作用し、生体内の臓器が発生する過程を模倣して、秩序だった複雑な構造を自律的に形成する能力を指します 2。研究者は、細胞の一つひとつを配置するのではなく、幹細胞が成長するための適切な「環境」—足場となる基質と栄養となる増殖因子—を整えるだけです 5。すると、細胞たちはまるで設計図を持っているかのように、自ら組織を構築し始めるのです。このプロセスは、従来の二次元(2D)細胞培養とは一線を画す、生命の基本的な原理に基づいたアプローチです。

この概念をより身近に理解するために、オルガノイドを「私たちの臓器のミニチュアアバター」と考えることができます 5。研究室のシャーレの中で育てられるこれらのアバターを使えば、特定の患者の臓器がどのように発生し、病気にどう反応し、あるいは薬にどう応答するかを、体を傷つけることなく詳細に調べることが可能になります。これは、生物学と医学研究の方法論におけるパラダイムシフトを意味します。従来の細胞培養が、個々の細胞の性質を調べる「還元主義的」アプローチであったのに対し、オルガノイドは複数の細胞種が相互作用する微小な生理学的「システム」を再構築する「システム生物学的」アプローチです 1。これにより、個々の細胞だけでなく、細胞間のコミュニケーション、組織形成、そして組織全体としての機能といった、これまで生体内でしか観察できなかった高次の生命現象を、シャーレの中で研究できるようになったのです。

1.2. オルガノイドの三本柱:真の「ミニ臓器」を定義するもの

すべての3D細胞塊がオルガノイドと呼ばれるわけではありません。単純な細胞の集合体(スフェロイドなど)と区別するために、科学界ではオルガノイドを定義する3つの厳密な基準が設けられています 1。これら3つの柱を満たすことで、初めてその微小組織は真の「ミニ臓器」として認められます。

柱1:細胞の多様性

オルガノイドは、標的とする臓器に特有の複数の細胞種を含んでいなければなりません 1。例えば、腸のオルガノイドであれば、幹細胞だけでなく、栄養を吸収する腸上皮細胞、粘液を産生する杯細胞、ホルモンを分泌する腸内分泌細胞など、実際の腸上皮を構成する多様な細胞が存在します 8。この細胞の多様性が、臓器の複雑な機能を再現するための基盤となります。

柱2:機能の再現性

オルガノイドは、元となる臓器の特異的な機能の少なくとも一部を再現する能力を持つ必要があります 1。胃のオルガノイドが胃酸を分泌する、腎臓のオルガノイドが血液をろ過する、脳オルガノイドが神経活動を示すといった機能的な側面が、そのモデルの妥当性を保証します 2。この機能的な再現性により、オルガノイドは単なる構造的な模倣を超え、生きた臓器の動的な側面を研究するための強力なツールとなります。

柱3:構造の忠実性

オルガノイドを構成する細胞は、実際の臓器と同様の空間的な配置、すなわち組織構造を形成していなければなりません 1。腸オルガノイドは、腸の表面にある絨毛と、その根元にある陥凹部(陰窩)に似た「陰窩-絨毛」構造を形成します 2。また、肺のオルガノイドの中には、気道のように中空の管腔構造を持つものもあります 1。このような構造的な忠実性こそが、細胞が正しい環境で機能するための物理的な文脈を提供するのです。

これら3つの柱—細胞の多様性、機能の再現性、構造の忠実性—が揃って初めて、オルガノイドはその真価を発揮し、生体内の臓器を高い精度で模倣するモデルとなり得るのです。

1.3. ペトリ皿を超えて:オルガノイドが従来の2D細胞培養を凌駕する理由

長年にわたり、生物医学研究はプラスチック製の平らなシャーレの上で細胞を培養する「二次元(2D)細胞培養」に大きく依存してきました。この方法は多くの発見をもたらしましたが、根本的な限界も抱えていました。それは、生体内での細胞の本来の姿を反映していないという点です 4。体内の細胞は、平らな表面に張り付いているのではなく、他の細胞や細胞外マトリックス(ECM)と呼ばれる足場タンパク質と相互作用しながら、三次元的な環境に存在しています 12。

2D培養では、こうした重要な細胞間、および細胞とECM間の相互作用が失われてしまいます 1。その結果、細胞の形状、遺伝子発現、そして機能が生体内とは大きく異なってしまうことがしばしばありました 7。この「人工的な環境」は、特に複雑な疾患のメカニズムや薬剤への応答を正確に予測する上で、大きな障壁となっていました。

オルガノイドは、この限界を打ち破るものです。その3D構造は、細胞が生体内に近い、より生理学的に妥当な環境で成長することを可能にします 1。この立体的な構造の中で、細胞は互いにコミュニケーションを取り、組織特有の構造を形成し、より複雑な応答を示すことができます。例えば、がん研究において、オルガノイド(この場合は特にスフェロイドと呼ばれることもある)は、2D培養のがん細胞よりもはるかに効果的に実際の腫瘍の挙動を模倣し、抗がん剤の効果をより正確に予測することができます 1。

このように、オルガノイドは、単純化されすぎた2D細胞培養と、コストや倫理的な課題が大きい動物モデルとの間のギャップを埋める、画期的なモデルとして位置づけられています 13。ヒトの細胞を用いながら、生体に近い複雑性を持ち、かつ実験的な操作も可能であるという、両者の利点を兼ね備えているのです 18。オルガノイド技術は、これまで不可能だった方法で、ヒトの生物学と疾患の深淵を覗き込むための、新たな扉を開いたと言えるでしょう。

第2部 オルガノイド技術の歴史:一世紀にわたる科学的探求

現代のオルガノイド技術は、ある日突然生まれたものではありません。それは、発生生物学、細胞培養技術、そして幹細胞科学という、異なる分野における数十年にわたる地道な研究成果が、一つの流れに収束した結果です。その歴史は、生命の自己組織化能力に対する純粋な好奇心から始まり、再生医療という壮大な目標へと続いています。

2.1. 初期の萌芽(20世紀初頭):自己組織化能力の最初の発見

オルガノイドの概念的な源流は、20世紀初頭にまで遡ります。1907年、生物学者のヘンリー・ヴァン・ピータース・ウィルソンは、海綿(スポンジ)を用いた画期的な実験を行いました 19。彼は、海綿の体をバラバラの細胞にまで分解し、それらの細胞が自発的に再集合して、完全な一個体の海綿を再生することを示したのです 21。これは、個々の細胞が、全体を再構築するための内在的な「設計図」を保持していることを初めて証明した実験であり、自己組織化という生命の基本原理を世に知らしめました。

ウィルソンの発見に触発され、その後の数十年間、研究者たちはより複雑な生物で同様の実験を試みました。両生類やニワトリの胚から組織を分離し、細胞を再凝集させることで、組織の再構築を目指したのです 20。これらの試みは、3D培養の概念的な基礎を築きました。「オルガノイド」という言葉自体も、1940年代から1960年代にかけて科学文献に登場し始めましたが、その意味は曖昧で、細胞内小器官や腫瘍などを指すこともあり、現代の定義とは大きく異なっていました 7。

2.2. 幹細胞革命(1980年代~2000年代):ツールキットの完成

ウィルソンの時代から長らく、ヒトの組織で自己組織化を再現することは夢物語でした。その夢を現実のものとするために不可欠だったのが、幹細胞科学の発展です。この時期の一連のブレークスルーが、現代のオルガノイド技術を可能にするための「ツールキット」を揃えました。

- 1981年: マウスの胚から、あらゆる種類の細胞に分化する能力を持つ多能性幹細胞(ES細胞)が初めて分離されました 20。これは、組織をゼロから作り出すための万能な細胞源を手に入れたことを意味しました。

- 1998年: ヒトES細胞の分離と培養に成功し、ヒトの発生や疾患をモデル化する道が開かれました 20。

- 2006年~2007年: 日本の科学者、山中伸弥教授らのグループが、皮膚などの成人の細胞に特定の遺伝子を導入することで、ES細胞とほぼ同等の能力を持つ人工多能性幹細胞(iPS細胞)を樹立しました 22。このノーベル賞受賞の研究は、倫理的な問題を回避しつつ、患者自身の細胞から幹細胞を作り出すことを可能にし、「個別化医療」の扉を大きく開きました 20。

これらの幹細胞技術の確立がなければ、自己組織化のポテンシャルをヒトの組織で引き出すことは不可能でした。まさに、基礎研究が未来の応用技術の土台を築いた典型例と言えます。

2.3. ブレークスルーの瞬間(2009年):現代オルガノイドの誕生

そして2009年、オルガノイド研究の歴史における決定的な瞬間が訪れます。その主役は、オランダの科学者ハンス・クレヴァースでした 25。彼の研究室は、腸の驚異的な自己修復能力の鍵を握る腸管幹細胞の研究に長年取り組んでいました 27。

クレヴァース研究室の佐藤俊朗博士(当時)らが発表した画期的な論文は、科学界に衝撃を与えました 23。彼らは、マウスの小腸から$Lgr5$というタンパク質を目印にして分離した一個の成体幹細胞が、マトリゲルと呼ばれる3Dの足場の中で、特定の増殖因子を加えるだけで増殖し、自己組織化して、腸の「陰窩-絨毛」構造を持つ複雑な「ミニ腸」を形成することを示したのです 11。

これは、単一の成体幹細胞から、長期培養可能で、自己組織化する複雑なミニ臓器を安定して作製する系を確立した世界で初めての報告でした 28。この2009年の論文は、現代オルガノイド時代の幕開けと広く認識されており、他の多くの臓器についても同様の培養法を開発する研究の口火を切りました 23。この発見は、数十年にわたる基礎研究の様々な流れ—ウィルソンの自己組織化の発見、3D培養の試み、そして幹細胞革命—が、ついに一つの強力な技術へと結実した瞬間だったのです。

表1:オルガノイド研究における主要なマイルストーンの年表

| 年 | 主要な出来事 | 意義 | 関連資料 |

| 1907 | Henry Van Peters Wilsonが海綿細胞の自己組織化を実証 | 細胞が内在的な組織化能力を持つことを初めて示す | 19 |

| 1981 | マウス胚性幹細胞(ES細胞)の分離に成功 | 多能性幹細胞を用いた組織再生研究の基礎を築く | 20 |

| 1998 | ヒトES細胞の分離と培養に成功 | ヒトの発生・疾患モデル研究への道を開く | 20 |

| 2006-2007 | 山中伸弥らが人工多能性幹細胞(iPS細胞)を開発 | 患者由来の幹細胞作製を可能にし、個別化医療の扉を開く | [22] |

| 2009 | Hans Clevers研究室が成体幹細胞由来の腸オルガノイドを作製 | 現代オルガノイド時代の幕開け。単一幹細胞からの長期培養可能なミニ臓器作製法を確立 | [4, 21, 23] |

| 2011 | ヒト腸オルガノイドの作製に成功(PSCおよび成体組織由来) | ヒトの消化管疾患研究が大きく前進 | 21 |

| 2013 | 笹井芳樹、Madeline Lancaster研究室らが脳オルガノイドを開発 | ヒト脳の発生過程をシャーレ内で再現する画期的なモデルが登場 | [24, 31] |

| 2013-現在 | 肝臓、腎臓、肺、胃、膵臓、患者由来のがん組織など、多様な臓器のオルガノイドが次々と開発される | オルガノイド技術が生物医学研究の幅広い分野で標準的なツールとなる | [21, 30] |

この年表は、科学の進歩がいかに積み重ねの上に成り立っているかを示しています。1907年の基礎的な発見から100年以上を経て、幹細胞という強力なツールと結びつくことで、オルガノイドという革新的な技術が花開いたのです。これは、応用を直接の目的としない基礎科学研究が、いかに未来の医療を切り開く上で重要であるかを物語っています。

第3部 設計者のツールキット:オルガノイドの作り方

オルガノイドの作製は、高度な科学技術でありながら、その基本原理は「生命の発生過程をシャーレの中で再現する」という、エレガントなコンセプトに基づいています。ここでは、オルガノイドというミニチュア臓器を構築するための「レシピ」の主要な要素と、その具体的な手順を、研究室の現場を覗き見るように解説します。

3.1. 出発材料:幹細胞の力

オルガノイドを育てるための「種」となるのが幹細胞です。その由来によって、大きく2つのタイプに分けられ、それぞれに特徴と利点があります 3。

多能性幹細胞(PSCs):発生の設計図をたどる

- 由来: 多能性幹細胞(Pluripotent Stem Cells, PSCs)には、ヒトの初期胚から樹立される胚性幹細胞(ES細胞)と、成人の体細胞(皮膚や血液など)を初期化して作製される人工多能性幹細胞(iPS細胞)が含まれます 24。

- プロセス: PSCsからオルガノイドを作製するプロセスは、「誘導分化」と呼ばれます。これは、胎児が体内で発生する過程を模倣するアプローチです。研究者は、PSCsに対して、発生段階に応じて適切なタイミングで特定の増殖因子や阻害剤を順次投与します。これにより、細胞は内胚葉、中胚葉、外胚葉といった基本的な組織層を経て、目的の臓器の原基(もとになる組織)へと段階的に誘導されます 24。これは、生命が持つ本来の発生プログラムのレシピに従うようなものです。

- 利点: 理論上、体内のほぼすべての臓器のオルガノイドを作製できるため、臓器がどのように形成されるか(器官形成)や、遺伝性疾患の研究に非常に有用です 24。

成体幹細胞(ASCs):組織特異的な再生能力を利用する

- 由来: 成体幹細胞(Adult Stem Cells, ASCs)は、組織常在性幹細胞とも呼ばれ、生検などで採取された患者の組織から直接分離されます 4。

- プロセス: こちらのプロセスは、「ニッチの再現」と表現できます。ASCsを発生の初期段階から誘導するのではなく、研究者は、それらの幹細胞が体内の組織内で存在する微小環境(幹細胞ニッチ)を模倣した培養液を用います。この培養液には、その組織特有の幹細胞の自己複製と分化を促す増殖因子が含まれており、ASCsは自然にその組織を構成する細胞種へと分化していきます 11。

- 利点: PSCsからの作製に比べて、一般的にプロセスが迅速かつ単純です。そして最も重要な点は、患者から直接採取されるため、その患者の遺伝的・生理的特徴を忠実に反映することです。これにより、特定のがん患者の腫瘍がどの薬に反応するかをテストするなど、個別化医療(プレシジョン・メディシン)に極めて強力なツールとなります 3。

表2:オルガノイド作製における幹細胞ソースの比較

| 特徴 | 多能性幹細胞 (PSCs) | 成体幹細胞 (ASCs) |

| 由来 | ヒト胚 (ES細胞) または再プログラム化された成体細胞 (iPS細胞) [32] | 成人組織からの生検 (バイオプシー) [32] |

| 分化能 | 多能性 (Pluripotent): 全ての細胞種に分化可能 24 | 多分化能 (Multipotent): 由来する臓器の細胞種に限定 [11] |

| 作製プロセス | 胚発生を模倣 (複雑、多段階) [24, 33] | 組織の恒常性維持/修復を模倣 (比較的単純、迅速) 11 |

| 主な応用分野 | 器官発生、遺伝性疾患のモデリング [5, 34] | 個別化医療、薬剤スクリーニング、成人組織の疾患モデリング 3 |

| 遺伝的安定性 | 長期培養中に変異が蓄積する可能性 36 | 一般的に遺伝的に安定しており、患者の組織をより忠実に反映 [11] |

| エピジェネティック記憶 | 成熟組織のエピジェネティックな記憶を欠く 36 | 由来組織のエピジェネティックな特徴を保持 |

この表からわかるように、どちらの幹細胞を選ぶかは、研究の目的に依存します。脳の初期発生を研究したいならPSCsが唯一の選択肢ですが、ある患者の大腸がんに対する薬の効果を迅速に調べたい場合はASCsが優れています。この選択が、オルガノイドモデルの特性と応用範囲を決定づけるのです。

3.2. 足場:細胞外マトリックス(ECM)の重要な役割

体内の細胞は真空中に浮かんでいるわけではなく、細胞外マトリックス(Extracellular Matrix, ECM)と呼ばれるタンパク質と糖の複雑なネットワークに埋め込まれています。ECMは、細胞に物理的な足場を提供するだけでなく、細胞の増殖、分化、移動を制御する重要なシグナル伝達の役割も担っています 12。オルガノイドを3Dで培養するためには、このECMの役割を模倣する「足場」が不可欠です。

その足場として、現在最も広く使用されているのが「マトリゲル(Matrigel)」です 32。マトリゲルは、マウスの肉腫細胞が分泌するタンパク質の混合物で、ラミニンやコラーゲンといったECMの主成分を豊富に含んでいます 32。

オルガノイド培養で中心的な技術となるのが、「マトリゲルドーム法」です。この手法は以下のステップで進められます 12:

- 幹細胞または組織断片を、低温($4^\circ\text{C}$)で液状のマトリゲルと混合します。

- この混合液の小さな液滴(ドーム状になる)を培養皿の上に置きます。

- 培養皿を体温と同じ$37^\circ\text{C}$のインキュベーターに入れると、マトリゲルがゲル化して固まり、細胞を3D環境の中に閉じ込めます。

- この固まったドームの上に、栄養豊富な培養液を注ぎます。細胞(オルガノイド)は、この3Dの足場の中で成長し、自己組織化していきます。

この技術は、細胞に物理的な支持と生化学的なシグナルの両方を提供し、自己組織化を促すために極めて重要です 37。しかし、マトリゲルはマウスの腫瘍由来の天然物であるため、その正確な組成が不明で、製造バッチごとに性質が異なるという課題も抱えています 12。この「レシピの不確実性」は、研究の再現性を損なう可能性があり、将来的な臨床応用に向けて、化学的に組成が完全に明らかな合成ハイドロゲルの開発が急がれています 10。

3.3. ステップ・バイ・ステップのプロトコル:研究室での実践例

これまでに述べた原理を具体的に理解するために、代表的な2種類のオルガノイドの作製プロトコルを概念的に見ていきましょう。

脳オルガノイドの作製(PSCs由来)

- 胚様体(EB)の形成: PSCsを、細胞が付着しにくい特殊な培養皿で培養し、細胞塊である胚様体(Embryoid Body, EB)を形成させます 2。

- 神経誘導: EBを、特定のシグナル伝達経路(Wnt経路など)を阻害する薬剤を含む培養液で処理し、神経系の細胞(神経外胚葉)へと運命づけます 24。

- マトリゲル包埋: 形成された神経外胚葉組織をマトリゲルのドロップに包埋し、3D成長のための足場を提供します 31。

- 成熟化: マトリゲルドロップを、回転バイオリアクターやオービタルシェーカーと呼ばれる撹拌機能付きの培養装置に移します。この撹拌は、成長するオルガノイドの中心部まで酸素と栄養を効率的に供給し、細胞死(壊死)を防ぐために極めて重要です 2。その後、数ヶ月にわたって培養を続け、細胞の分化と成熟を促します 5。

腸オルガノイドの作製(ASCs由来)

- 組織の分離: 小さな腸組織片を酵素で処理し、腸管幹細胞を含む組織単位である「陰窩(クリプト)」を分離します 4。

- マトリゲル包埋: 分離した陰窩をマトリゲルと混合し、ドーム法で培養皿に播種します 8。

- ニッチ因子の添加: ドームを、腸の幹細胞ニッチを模倣した増殖因子の「カクテル」(Wnt、R-spondin、Nogginなどを含む)を含んだ特殊な培養液で覆います 4。

- 成長と継代: 陰窩は1週間ほどで成長し、出芽するようにして複雑なオルガノイドを形成します。培養を続けるために、オルガノイドを機械的に細かく砕き、新しいマトリゲルドームに植え継ぎます。この操作を「継代(passaging)」と呼びます 12。

これらのプロセスは、オルガノイド作製が、単に細胞を育てるだけでなく、発生生物学の原理を応用して、生命の設計図をシャーレの中で能動的に引き出す繊細な作業であることを示しています。研究者は、細胞に適切な「誘導」を与えつつ、細胞自身の「自己組織化」能力に委ねるという、絶妙なバランスを取ることが求められるのです。

第4部 ミニチュア臓器の宇宙:オルガノイドの種類と応用

オルガノイド技術の登場により、これまで手の届かなかったヒトの臓器の内部を、研究室で覗き見ることが可能になりました。脳から腸、そしてがん組織に至るまで、多種多様な「ミニ臓器」が作製され、それぞれが疾患の解明や新しい治療法の開発に革命をもたらしています。ここでは、その広大な応用範囲の一端を、代表的なオルガノイドの例を通して紹介します。

4.1. 心のモデリング:脳(大脳)オルガノイド

- 概要: 「ミニブレイン」とも呼ばれる脳オルガノイドは、主にPSCsから作製され、ヒトの脳の初期発生過程の一部を再現します 1。数ヶ月の培養を経て、大脳皮質、脈絡叢、網膜など、脳の様々な領域に似た構造を自発的に形成し、神経細胞やグリア細胞といった多様な細胞種を含みます 5。

- 応用例:

- 神経発生の研究: 動物モデルでは再現が困難な、ヒトに特有の脳の発生過程を研究するための貴重な「窓」を提供します 5。

- 疾患モデリング: 自閉症スペクトラム障害や統合失調症といった神経発達障害、アルツハイマー病などの神経変性疾患のメカニズムを研究するためのモデルとして利用されています 5。患者由来のiPS細胞から脳オルガノイドを作製することで、その患者の脳で何が起きているのかを細胞レベルで探ることが可能です 34。

- 感染症研究: 脳オルガノイドが世界的に注目されたきっかけの一つが、ジカウイルス感染症の研究です。研究者たちは、脳オルガノイドを用いて、ジカウイルスが神経前駆細胞に感染し、小頭症を引き起こすメカニズムを迅速に解明しました 43。同様に、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)やHIVが脳に与える影響の研究にも活用されています 43。

4.2. 消化管の栄光:腸オルガノイド

- 概要: 現代オルガノイド研究の原点となったモデルです。ASCsまたはPSCsから作製され、腸上皮の特徴である「陰窩-絨毛」構造と、中心に管腔を持つ構造を形成します 2。

- 応用例:

- 疾患モデリング: 炎症性腸疾患(IBD)や、ピロリ菌などの病原体による感染症、そして嚢胞性線維症(CF)のような遺伝性疾患の研究に広く用いられています 4。

- 個別化医療: 嚢胞性線維症は、CFTRというタンパク質の遺伝子変異によって引き起こされます。患者ごとに変異の種類が異なるため、薬の効果も様々です。患者由来の腸オルガノイドを用いると、その患者の変異したCFTRタンパク質の機能を回復させる薬がどれかを、事前にシャーレの中でテストすることができます。これにより、最も効果的な治療法を個別に見つけ出すことが可能になります 35。

- 基礎生物学: 栄養素の輸送、薬物の吸収、そして腸内細菌と宿主との相互作用といった、消化管の基本的な機能を研究するための強力なツールです 2。

4.3. がんとの闘い:患者由来腫瘍オルガノイド(腫瘍イド)

- 概要: オルガノイド技術の中でも、特に臨床応用に最も近いと期待されているのが、患者のがん組織(生検や手術で摘出されたもの)から直接作製される腫瘍オルガノイド(tumoroid)です 3。これらの「がんアバター」は、元のがんの遺伝子変異や細胞の不均一性(ヘテロ性)を驚くほど忠実に維持します 35。

- 応用例:

- 個別化薬剤スクリーニング: 患者ごとのがんオルガノイドを「生きたバイオバンク」として大量に培養し、数十種類もの抗がん剤を同時にテストすることができます 6。これにより、実際に患者に投与する前に、どの薬がその患者のがんに最も効果的で、どの薬が効かないかを予測することが可能になります 3。これは、従来の「標準治療」から、個々の患者に最適化された「プレシジョン・オンコロジー(精密がん治療)」への移行を加速させる、まさに革命的なアプローチです。

- 創薬開発: 製薬企業は、多数の患者由来のがんオルガノイドライブラリーを用いて、新しい抗がん剤候補を大規模にスクリーニングし、開発の効率と成功率を高めています 1。

4.4. 肝臓から肺まで:拡大するオルガノイドのレパートリー

オルガノイド技術の応用範囲は、脳や腸、がんに留まりません。

- 肝臓オルガノイド: 肝疾患のモデリングに加え、創薬における「毒性試験」で極めて重要な役割を果たします。肝臓は薬物代謝の中心的な臓器であるため、薬によって引き起こされる肝障害(DILI)は、臨床試験が失敗する主要な原因の一つです。肝臓オルガノイドは、従来のモデルよりもはるかに高い精度でDILIを予測できることが示されており、より安全な医薬品開発に貢献しています 19。

- 肺オルガノイド: 嚢胞性線維症、喘息といった呼吸器疾患や、インフルエンザ、そして新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)などの感染症研究に用いられています 15。特にCOVID-19パンデミックにおいては、ウイルスがどのように肺細胞に感染し、増殖するかを解明する上で、迅速かつ重要な知見を提供しました 48。

- 腎臓オルガノイド: 腎臓の発生過程の解明、多発性嚢胞腎などの遺伝性腎疾患のモデリング、そして薬剤による腎毒性のスクリーニングに利用されています 34。

- その他多数: このリストは日々拡大しており、胃、膵臓、前立腺、食道、乳腺など、様々な臓器のオルガノイドが開発され、それぞれの分野の研究を加速させています 12。

これらの多様な応用例は、オルガノイドが単なる一つの技術ではなく、生物医学研究の様々な分野で共通して利用できる強力な「プラットフォーム」であることを示しています。それは、これまで動物モデルに頼らざるを得なかった、あるいは研究すること自体が困難だった「ヒトの生物学」への扉を開き、個別化医療という新しい時代の標準を築きつつあるのです。

第5部 次なるフロンティア:最新のブレークスルーと未来への展望

オルガノイド技術は、驚異的なスピードで進化を続けています。研究者たちは、現在のモデルの限界を克服し、さらに生体に近く、より複雑で機能的な「次世代オルガノイド」を構築するために、日々新たな挑戦に取り組んでいます。ここでは、その最前線にある技術と、再生医療という壮大な目標に向けた未来の方向性を探ります。

5.1. 複雑性の向上:アセンブロイドとオルガン・オン・ア・チップ

体内の臓器は孤立して機能しているわけではなく、互いに連携し、複雑なネットワークを形成しています。現在のオルガノイドの課題の一つは、この「臓器間の相互作用」を再現できない点です。この課題に取り組むため、工学的なアプローチを融合させた新しい技術が登場しています。

- アセンブロイド:つながりを築く

「アセンブロイド」とは、異なる種類や領域のオルガノイドを複数融合させて作製される、より複雑な複合体のことです 41。例えば、脳の異なる領域(大脳皮質と視床下部など)のオルガノイドを融合させることで、それらの領域間の神経回路形成や細胞移動をモデル化できます。また、神経オルガノイドと筋肉組織を組み合わせることで、神経筋接合部の形成を研究することも可能です。アセンブロイドは、単一のオルガノイドでは不可能だった、組織間・領域間の相互作用を研究するための新たな道を開いています。 - オルガン・オン・ア・チップ:微小環境を加える

「オルガン・オン・ア・チップ」は、マイクロ流体技術を用いて作製された、微細な流路を持つチップ上で細胞や組織を培養する技術です。この技術とオルガノイドを組み合わせることで、生体内の環境をさらに忠実に再現できます 22。チップ内の微小な流路に培養液を流すことで、血液の流れを模倣し、栄養供給や老廃物除去を効率化できます 49。さらに、血流による物理的な刺激(せん断応力)などを加えることも可能で、これによりオルガノイドの成熟が促進され、より生理学的に正確なモデルが構築できると期待されています 10。

5.2. 障壁の克服:血管新生と成熟化への探求

オルガノイド技術が研究ツールから真の臨床応用へと飛躍するためには、いくつかの根本的な課題を克服する必要があります。

- 血管新生の問題:

現在のオルガノイドには、栄養と酸素を運び、老廃物を除去するための血管網がありません。そのため、オルガノイドが一定以上の大きさに成長すると、中心部の細胞が栄養不足に陥り、壊死してしまいます 10。この問題は、オルガノイドの長期培養と大型化を妨げる最大の障壁です。この解決策として、血管の内皮細胞をオルガノイドと共培養して血管網を自己組織化させる試みや、前述のオルガン・オン・ア・チップ技術を用いて灌流可能な血管チャネルを組み込む研究が進められています 10。 - 成熟度の問題:

作製されたオルガノイドの多くは、成人の臓器ではなく、胎児期の未熟な状態に留まっています 10。これは、成人で発症する疾患のモデリングや、移植用の組織を作製する上で大きな制約となります。この課題に対し、培養期間を年単位にまで延長する試みや、電気的・物理的な刺激を与えて成熟を促す研究、さらには一度動物の体内に移植して成熟させた後に再度取り出すといったアプローチが探求されています 10。 - 不均一性の問題:

同じプロトコルで作製しても、出来上がるオルガノイドの大きさや形、細胞組成には個体差が生じます。この「スノーフレーク効果」とも呼ばれる不均一性は、実験の再現性を低下させる要因となります 36。この問題に対処するため、培養プロトコルの標準化、マトリゲルに代わる化学的に組成が明らかな合成足場の開発、そして培養プロセスを自動化するロボットシステムの導入などが進められており、より均質で信頼性の高いオルガノイドの作製が目指されています 10。

これらの課題の克服は、単なる技術の漸進的な改良ではありません。それは、オルガノイドが強力な「研究ツール」から、革新的な「臨床治療法」へと変貌を遂げるために不可欠な、決定的な飛躍なのです。

5.3. 再生医療:研究室からベッドサイドへ

オルガノイド技術が目指す究極の目標の一つが、再生医療への応用です。

- 究極の目標:臓器置換

将来的には、患者自身の細胞(iPS細胞など)から健康なオルガノイドを大量に培養し、それを病気や怪我で損傷した組織や臓器に移植して、機能を修復・置換することが期待されています 18。これは、ドナー不足や拒絶反応といった、現在の臓器移植が抱える根本的な問題を解決する可能性を秘めています。 - 遺伝子治療との融合:

CRISPR-Cas9などのゲノム編集技術との組み合わせは、特に強力な治療戦略を生み出します。例えば、遺伝性疾患を持つ患者から細胞を採取し、研究室でその原因遺伝子を修復します。そして、その修復された細胞から健康なオルガノイドを作製し、患者の体内に移植するのです 20。これにより、病気の根本的な原因を治療することが可能になります。このアプローチは、嚢胞性線維症などの疾患で、すでに原理的には実証されています。 - 初期の成功例:

この未来的なビジョンは、すでに現実の扉を叩き始めています。研究室で培養した腸や肝臓のオルガノイドをマウスに移植したところ、それらが宿主の血管とつながり、生着し、本来の機能を発揮したという基礎研究の報告がなされています 20。これらはまだ動物実験の段階ですが、オルガノイドを用いた細胞治療が実現可能であることを示す、重要な一歩です。

オルガノイド技術の未来は、生物学と工学、そして医学が融合する領域にあります。単一の組織を模倣することから始まり、複数の組織が連携するシステムへ、そして最終的には損傷した人体を修復する治療法へと、その可能性は広がり続けています。

第6部 ヒューマン・エレメント:倫理的考察と結び

オルガノイド技術は、生命科学に計り知れない恩恵をもたらす一方で、その革新性ゆえに、私たちがこれまで直面したことのない新たな倫理的・社会的な問いを投げかけます。この強力な技術を責任を持って発展させていくためには、科学的な進歩と並行して、これらの課題について深く議論することが不可欠です。

6.1. 倫理的なランドスケープを航海する

オルガノイド研究には、いくつかの重要な倫理的配慮事項が存在します。

- 材料の由来に関する問題:

オルガノイドの作製に用いられる幹細胞の由来は、倫理的議論の出発点です。特にヒト胚性幹細胞(ES細胞)の使用は、生命の始まりに関する倫理観と密接に関わるため、国や地域によって厳しい規制が設けられています。一方、iPS細胞や成体幹細胞を用いる場合でも、細胞を提供したドナーからの十分な情報に基づいた同意(インフォームド・コンセント)の取得と、個人遺伝情報のプライバシー保護が極めて重要となります 50。 - 意識の問題:脳オルガノイドが提起する問い

オルガノイドに関する倫理的議論の中で、最も注目され、かつ深遠なのが脳オルガノイドに関するものです。現在の脳オルガノイドは、実際の脳に比べてはるかに小さく、単純な構造であり、血管も感覚入力もないため、「意識」や「感覚」を持つ可能性は極めて低いと考えられています。しかし、技術が進歩し、より大きく、より複雑な脳オルガノイドが作製されるようになった未来を想像したとき、「ある種の意識や感覚、あるいは苦痛を感じる能力が萌芽する可能性はゼロなのか?」という問いが生じます 2。

この問いに明確な答えはまだありません。しかし、神経科学者や倫理学者の間では、脳オルガノイドの神経活動を監視し、意識の指標となりうる複雑なネットワーク活動が現れないかを注意深く観察する必要があるという議論が活発に行われています 50。将来的に、高度に発達した脳オルガノイドの研究には、厳格な倫理的監督と規制の枠組みが必要になるでしょう。 - その他の懸念事項:

その他にも、ヒトのオルガノイドを動物に移植して作製される「キメラ」に関する倫理的問題や、技術の軍事利用などの悪用の可能性についても議論されています 50。これらの課題は、社会全体で対話を重ね、適切なガイドラインを策定していく必要があります。

6.2. 結論:未来は小さい、しかしその影響は計り知れない

オルガノイドは、シャーレという小さな世界の中で、ヒトの生物学への前例のないアクセスを可能にしました。それは、生物医学研究の方法論を根底から覆す、まさに革命的なツールです 4。

本稿で詳述してきたように、オルガノイド技術が持つ変革のポテンシャルは、主に3つの領域に集約されます。

- ヒトの発生と疾患の理解: これまでブラックボックスであったヒトの臓器発生の過程や、複雑な疾患のメカニズムを解明するための、かつてないほど強力なモデルを提供します。

- 真の個別化医療の実現: 患者一人ひとりの「がんアバター」や「疾患アバター」を作製し、最適な治療法を事前に予測することで、プレシジョン・メディシンの時代を本格的に到来させます。

- 再生医療の未来を切り開く: 損傷した組織や臓器を、患者自身の細胞から作製した健康な組織で置き換えるという、次世代の治療法の基盤を築きます。

もちろん、血管新生の欠如、未熟性、不均一性といった、乗り越えるべき技術的な課題は依然として多く存在します 10。また、脳オルガノイドが提起するような、深遠な倫理的課題にも真摯に向き合わなければなりません。

しかし、この分野の技術革新のスピードは驚異的です。世界中の研究室で、これらの課題を克服するための独創的な研究が日々進められています。ミニチュアの臓器がもたらすインパクトは、決してミニチュアではありません。オルガノイド技術は、21世紀の生物医学における最も重要な進歩の一つとして、私たちの健康と未来を大きく変えていく可能性を秘めているのです。

引用文献

- Organoids, 3D Organoid Research – Molecular Devices, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.moleculardevices.com/applications/3d-cell-models/organoids

- Organoid – Wikipedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Organoid

- Organoids: The current status and biomedical applications – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10192887/

- Organoids: Principle, application and perspective | The Innovation, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.the-innovation.org/data/article/life/preview/pdf/XINNLIFE-2024-0040.pdf

- Organoids: A new window into disease, development and discovery | Harvard Stem Cell Institute (HSCI), 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.hsci.harvard.edu/organoids

- The Rise of the Organoids | Cedars-Sinai, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.cedars-sinai.org/discoveries/the-rise-of-the-organoids.html

- Organoids: A historical perspective of thinking in three dimensions – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5223613/

- Intestinal Organoids: Definition, Applications, Protocol, and …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.sinobiological.com/resource/organoid-review/intestinal-organoids

- Intestinal Organoids: New frontiers in the study of intestinal disease and physiology – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5250540/

- Strategies to overcome the limitations of current organoid …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12033597/

- Translational applications of adult stem cell-derived organoids | Development | The Company of Biologists, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.biologists.com/dev/article/144/6/968/48358/Translational-applications-of-adult-stem-cell

- ATCC Organoid Culture Guide, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.atcc.org/resources/culture-guides/organoid-culture-guide

- Stem Cell Organoid Engineering – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4728053/

- Developments in gastrointestinal organoid cultures to recapitulate tissue environments – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12043594/

- Lung Organoids—The Ultimate Tool to Dissect Pulmonary Diseases? – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/cell-and-developmental-biology/articles/10.3389/fcell.2022.899368/full

- Brain organoid protocols and limitations – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/cellular-neuroscience/articles/10.3389/fncel.2024.1351734/full

- Organoid technology and applications in lung diseases: Models, mechanism research and therapy opportunities – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2022.1066869/full

- Advancement of Organoid Technology in Regenerative Medicine – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9360642/

- Organoids Are Small. Their Future is Big. | Danaher, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.danaher.com/organoids-are-small-their-future-big

- The Story of Organoids – Sartorius, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.sartorius.com/en/knowledge/science-snippets/the-story-of-organoids-1062204

- A Decade of Organoid Research: Progress and Challenges in the Field of Organoid Technology | ACS Omega – ACS Publications, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.4c03683

- An Introduction to Organoids, Organoid Creation, Culture and Applications, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.technologynetworks.com/cell-science/articles/an-introduction-to-organoids-organoid-creation-culture-and-applications-369090

- Interpretation of the past, present, and future of organoid technology: an updated bibliometric analysis from 2009 to 2024 – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/cell-and-developmental-biology/articles/10.3389/fcell.2024.1433111/full

- Pluripotent stem cell-derived organoids: using principles of developmental biology to grow human tissues in a dish | Development – Company of Biologists journals, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.biologists.com/dev/article/144/6/958/48346/Pluripotent-stem-cell-derived-organoids-using

- www.epo.org, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.epo.org/en/news-events/european-inventor-award/meet-the-finalists/hans-clevers#:~:text=Ushering%20in%20a%20new%20era,so%2Dcalled%20%22organoids%22.

- Hans Clevers | epo.org, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.epo.org/en/news-events/european-inventor-award/meet-the-finalists/hans-clevers

- 38. Future of Organoids w/ Hans Clevers – Organoid Pioneer & Professor @ Hubrecht Institute – BIOS Community, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.bios.community/podcast/38-organoids

- Primary human organoids models: Current progress and key milestones – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2023.1058970/full

- Intestinal Organoid Mini-Review – STEMCELL Technologies, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.stemcell.com/technical-resources/area-of-interest/organoid-research/intestinal-research/mini-review.html

- Advances in the Development and Application of Human Organoids – PubMed Central – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11775963/

- Generation of Cerebral Organoids from Human Pluripotent Stem …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4160653/

- A brief history of organoids – PMC – PubMed Central – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7468890/

- Generating kidney organoids from human pluripotent stem cells – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5113819/

- Organoids emerge as powerful tools for disease modeling and drug discovery, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.broadinstitute.org/news/organoids-emerge-powerful-tools-disease-modeling-and-drug-discovery

- Key Applications of Organoids – Crown Bioscience Blog, 11月 3, 2025にアクセス、 https://blog.crownbio.com/key-applications-of-organoids

- Organoids, Beyond the Hype – Technology Networks, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.technologynetworks.com/cell-science/articles/organoids-beyond-the-hype-395924

- Organoid Culture Frequently Asked Questions – Sigma-Aldrich, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/3d-cell-culture/organoid-culture-faqs

- Current limitations of organoid technology – faCellitate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://facellitate.com/current-limitations-of-organoid-technology/

- Corning® Matrigel® Matrix for Organoids | Disease Modeling and Drug Discovery, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.corning.com/worldwide/en/products/life-sciences/products/surfaces/matrigel-matrix-for-organoids.html

- Brain Organoids: Definition, Applications, Protocol, and Characterization | Sino Biological, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.sinobiological.com/resource/organoid-review/brain-organoids

- Human Brain Organoids: Development and Applications – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12149405/

- www.frontiersin.org, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2023.1307613/full#:~:text=Human%20brain%20organoids%2C%20aka%20cerebral,of%20the%20developing%20human%20brain.

- Brain organoids and organoid intelligence from ethical, legal, and social points of view – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2023.1307613/full

- Brain organoids: Establishment and application – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/cell-and-developmental-biology/articles/10.3389/fcell.2022.1029873/full

- Everything You Always Wanted to Know About Organoid-Based Models (and Never Dared to Ask) – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9233279/

- The history of organoids development. From 1907–2008, the development… – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/figure/The-history-of-organoids-development-From-1907-2008-the-development-of-organoids_fig1_372709209

- Lung organoids: current uses and future promise – Company of Biologists journals, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.biologists.com/dev/article/144/6/986/48350/Lung-organoids-current-uses-and-future-promise

- Lung Organoids: Systematic Review of Recent Advancements and its Future Perspectives, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11187038/

- Advances in human organoids-on-chips in biomedical research – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11749282/

- Ethical Challenges in Organoid Use – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2673-6284/10/3/12

- jme.bmj.com, 11月 3, 2025にアクセス、 https://jme.bmj.com/content/44/9/606#:~:text=The%20’classical%20ethical%20issues’%20include,animal%20models%2C%20or%20connected%20with

- Brain organoids and organoid intelligence from ethical, legal, and, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10796793/